|

電波暗室 2006/1-12

- 2006/12/31(日)

コミックマーケット71@東京ビッグサイト、第3日目。

一般参加。

6:45、列に並ぶ。10:07、入場。これまでの最短記録だなぁ。コミケスタッフの入場整理スキル向上の

おかげ。でも、9:30に国際展示場駅についた友人のS降は、10:30に入場できたとのこと。西館からだ

けど。まぁ、それはそれ。寒さに耐えて、体力を消耗して、ってことに意味があるのです。修行です。

15:00、撤収。肩が限界。

16:00、アトレ大井町のさぼてんにて食事。

17:53、東京発のぞみ新大阪行き。20:15、京都着。

これから荷物を整理して実家に帰ります。2006年、このサイトを訪れていただいた皆さんに感謝します。

よいお年をお迎えください。山Dはマリみてを読みながら、年を越す予定です。

次回の更新は、年明け2007年の1/2になると思います。1/1はお休みです。

(21:00記す)

- 2006/12/30(土)

コミックマーケット71@東京ビッグサイト、第2日目。

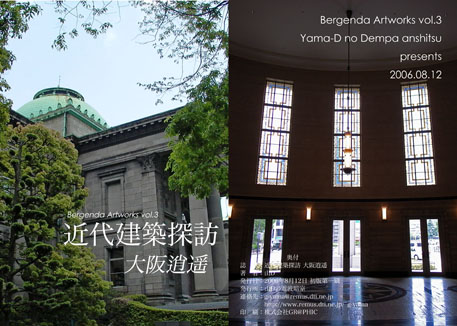

サークル参加。西ーれ61a、「山Dの電波暗室」

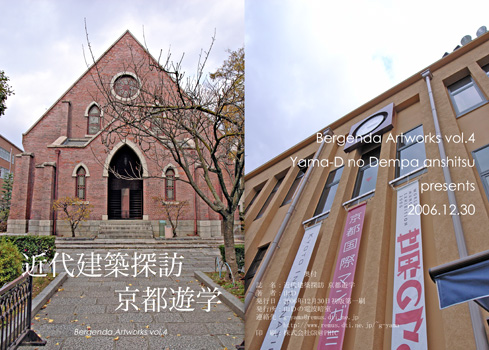

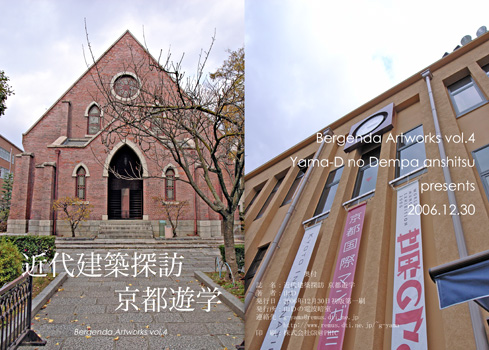

新刊「近代建築探訪 京都遊学」、A5版フルカラー24ページ。頒価500円。

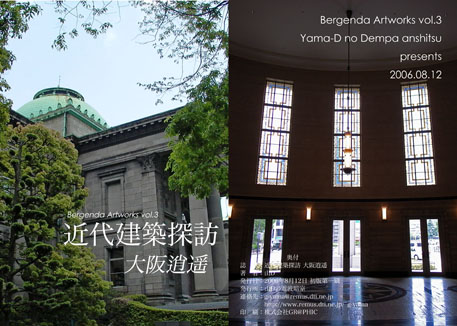

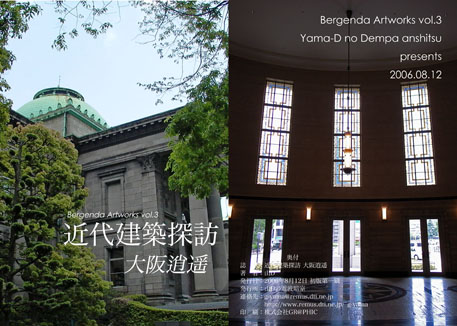

既刊「近代建築探訪 大阪逍遥」、B5版フルカラー16ページ。頒価500円。

サークルにお越し頂きました皆さん、ありがとうございました。

本をお買い上げいただきました皆さん、ありがとうございました。

両隣のサークルさん、お世話になりました。お疲れさまでした。

いやあ、くたくたです。6時間立ち続けたのにはさすがに疲れました。

あ、もうMacのバッテリーが切れてしまいます。ひとまず、これで。

夏は既刊を含めて、再販しないといけないかも。お金が。。。

あ、そうそうハニワサブレの差しいれをいただきました。いつもありがとうございます。(17:12記す)

さあ、あした一日頑張ろう。

アップしようとしたら、バッテリーが切れました。

いまはもう京都に帰ってきました。

(12/31、20:50追記)

- 2006/12/29(金)

コミックマーケット71@東京ビッグサイト、第1日目。

一般参加。

9:30、大井町到着。ホテルに荷物を預けて、りんかい線で出発。

15:15、ホテルへ帰ってくる。1日目終了。会場内はすこし暖かいものの、例年のごとく汗をかく

というほどではない。じっとしていると寒くなってくる。風が強いので寒さは京都と変わらず。

「時をかける少女」の本(健全)を2冊買えたのがよかった。そうそう、いろいろ忘れ物をしたの

で、これから現地調達しなければならない。行きのタクシーで布ガムテープ。あと家に折りたたみ

椅子。それから金庫。金庫というのは単に紙でできた箱で、いつも使っているものだった。1時間

後に食事予定。あまり歩いていないけれど、すでに左足がよくない状態。食事に行ったときにバン

テリンも買ってこよう。(15:45記す)

18:00、食事終了。さぼてんにて。メイン=ロースカツ、サブ=メンチカツ、サイド=梅しそ巻き

チキンカツ、サラダ=ポテト、デザート=黒酢シャーベット。5つを選ぶというシステムの定食だ

ったが、ちょっとカツが多すぎた。そうそう、わたしが自分から「梅しそ」の入ったものを選んだ

ということは、ちょっと特筆すべきことかもしれない。

東京在住の友達と飲みに行くというS雄さんと別れて、大井町アトレの有隣堂へ。レジを終えるこ

ろには先ほどまでの膨満感も、足の痛みも感じなくなっていた。やはり書店の魔力はすごいなぁ。

本日買った同人誌以外の本

「マリア様がみてる クリスクロス」、今野緒雪著。集英社刊。440円。

シリーズ最新刊。ほんの二三日前に新刊がそろそろか?とチェックしていたのに見逃していた。

「げんしけん」第9巻(完結)、木尾士目著。アフタヌーンKC。514円。

コミケに来て、げんしけんを読む。まっとうな行為かもしれない。青春は過ぎ去りましたが。

「となりの801ちゃん」、小島アジコ著。おおぞら出版刊。1000円。

立ち読みして、衝動買い。わたくしは”アイラブ腐女子”というわけではないのですが。801ちゃん

というのは京都市御薗橋801商店街の実在するマスコットキャラらしくて、わたしの祖父母の家が

この御薗橋から歩いて5分のところにあったので、ついつい反応してしまった次第。

「yom yom」(ヨムヨム)、小説新潮1月号別冊。680円。

赤いカバーに新潮文庫のキャラクターyondaのイラストのペーパーバック。川上弘美、梨木香歩、

阿川佐知子、恩田陸、重松清、江國香織、角田光代、石田衣良から穂村弘に豊崎由美...あげれば

きりもなし、あーお腹いっぱいというくらいのラインアップ。梨木香歩の家守奇譚の追加版6篇が

掲載されていたので買いました。

18:30-45、大井町ショッパーズ内の百円ショップで明日のサークル参加で使う小間物を調達。その後、

QBハウスを発見。サークル参加は接客も大事だなと思い、散髪することに。いや、本当は今日の強風

で髪をいちいち直すのがめんどうになったから。きのうは結局、寒いなか散髪に行くのがめんどくさか

ったからということなのかも。わたしの行動はどうも一貫性に欠けている。10分1000円。こざっぱり

しました。

上腕にも痛みが出てきたので薬局でバンテリンを購入。ああ、なんだか大井町に住んでいるかのような

行動。旅行とはちょっとちがう感覚。なんだかんだで、約10年だもの。街にも慣れるもの。心地よい。

あとはサークルチェックして、本を読んで、風呂に入って。

サークル参加なので明日は7時起床でOK。ゆるゆるすごします。

(19:55記す)

- 2006/12/28(木)

仕事納め。終了間際にトラブル発生...またか!だいたい、いつもいつもどうして最終日に集中

するのだー。しかし、これは思ったより短時間で解決。やた。

しかし、システムの立ち下げの時にトラブル発生。EWSのディスクに障害発生。立ち下げるに

は立ち上げなおす(リブートする)しかない。これがまた1時間以上かかる。おかしい、こんな

にかかるはずはない。と画面を見るとエラーの行列が。。。とりあえず電源を落とせる状態にま

でなった(エラー無視)が、年明けの立ち上げで地獄を見ることが確定。憂鬱だ。

そもそも毎年毎年、構内を停電にするのがおかしいのだ。せっかく安定して走ってるシステムを

立ち下げたり、立ち上げたりすることが、どれだけシステムに負担になっているのか。無駄なメ

ンテ時間もくうし。なんとかしてほしいなぁ。

しかし、年末に北陸に出張しているみんなに比べればましなのかもなぁ。この天候だと帰ってこ

れないかもしれないし。

本当は今日、印刷屋に行く前に髪を切りにいくつもりだったのだが、この年末は急激に冷えると

いうかもうさぶいので下手に切るのはよくないと思いなおし中止。その結果、禁断の技を使って

しまった。。うっとおしいもみあげだけ切る!あれだけ自制してきたのであるが、とうとうたが

がはずれてしまいました。だめな私。

さて、明日から冬コミ、お祭りです。楽しんでこよう!

6時間後に出発。すでに、左足と腰がやられかけているがテーピングで補強。がんばろう。

- 2006/12/27(水)

スタンドで食事。本年最後。

NCの用事、少々。

あまり、年の瀬って感じがしない。やっぱり雪が降らないからかなぁ。

そういえば、今年も年賀状書く余裕がやっぱりなかったことに気づいた。

冬コミの準備は明日する。きょうはのんびりすごそう。

ひさしぶりに「どうでしょう」をリアルタイムに見られることだし。

ひとつ思い出した。いま「藤森照信の原・現代住宅再見3」を読んでいるのだが、そのなかに

『立原道造の「ヒアシンスハウス」』という章がある。立原道造…、どこかで見たことがある。

建築関係じゃない。それとは関係のないところで見た。だからひっかかる。どこだ?どこだ?

家に帰ってきてわかった。木下牧子作曲の合唱曲「夢見たものは」の詩が立原道造なのだ。えっ

同姓同名の別人だろうって?一瞬そうかと思って「~住宅再見3」の経歴を見ると、間違いな

いことがわかった。「東京帝国大学の建築学科に在学中から青春の抒情派詩人として知られて

いた。」と書いてあるから。建築の方でも才能があったらしいのだけれど、24歳で夭折して

いることをはじめて知った。ヒアシンスハウスは彼が友人に送ったスケッチを元につい最近建

築されたものだという。そのスケッチは、およそ建築家というよりも、まさに詩人のそれといっ

た方がふさわしいような、柔らかな線で綴られたものだった。建築と詩作、あまり結びつきに

くいゆえに、世の中にはあまり知られていないことのような気がする。特に合唱方面には。

天才というものはいるものだな。彼の建築と、詩の両方を見るとそう感じる。

ちょっとした発見をしたような気分。

- 2006/12/26(火)

風邪薬の効果で、喉の痛みはとれる。今回はほとんど熱が出なかったので助かった。腰は徐々に回復

しているが、ずっと座っていたあとに立つとなかなかまっすぐにならない。きょうは洗面所の掃除を

完了。替え刃のリリース機構が固まって動かなかったカミソリ(シック・ウルトラ)の修理もする。

いままで無理矢理はめてたのが、これでスムーズに付け替え可能に。早くやればよかった。相変わら

ず台所掃除に着手できない。腰が警戒しているのかも知れぬ。

原稿がすんでちょっと余裕ができたので「ジョン・シンメトリー」で遊んでみる。これは何かという

とデジカメ画像を左右対称もしくは、上下対称にコピーして、その2枚を適当なところではりあわせ

るというもの。百聞は一見にしかず。ごらんください。

熊本市電・改。

新型モールトン。

という具合。本家本元はこちら、シンメトリー倶楽部で、”ジョン・シンメトリー”という写真

集が出版されている。二つの胴体を持つ犬のカバーが目印。

見ての通りリアルなのにアンリアルな、いわくいいがたい雰囲気を持った写真が現出してしまうのが

とても面白くて夢中になってしまう。ただ、これを画像ソフトなんかでやろうとすると結構めんどう

なのだ。はりあわせる位置をイメージしてからでないとうまくいかないのだが、はじめから完成写真

のイメージができたら面白いはずもなく、偶然生まれる効果が楽しいわけで。そこで、そういうソフト

が出来ている。

わたしが使ったのは「しんぶんし」というMac用ソフト。検索すれば出てくると思う。それからWin用

はこちら。

みなさんも自分のデジカメ画像で遊んでみてください。

- 2006/12/25(月)

給料日。マンションの更新料を振り込む。12月末までだったのでぎりぎりだ。12月分の家賃もある

から、毎年のことながらきつい。どうして家賃一ヶ月分も払いこまないといけないのか、よくよく

考えると疑問だ。

腰の調子はあまり変わらず。でも、なんとかトイレ掃除をやり遂げる。台所掃除よりは腰の負担は

少ないので助かる。台所の続きは、腰が治ってからだなぁ。この調子だともっともちらかっている

部屋の整理整頓ができない可能性が高い。。。一番、かがんだり立ったりしないといけないうえ、本

の移動を伴う(重い)から。年末には本がさらに増えるというのに。うーむ。

すこしだけサークルチェックを行う。まだ集中力はそれほど回復していないので、早々にやめる。

1日目は行くところはほとんどなさそうな雰囲気。3日目に集中している。熱い大晦日になりそうだ。

- 2006/12/24(日)

朝、起きると喉風邪を引いてました。

昨日、年内の合唱が終わったことで気が抜けたんだろうか。ついでに、というべきか金曜日から

患っていた腰痛が本格的に到来。テーピングでごまかすのもさすがに限界で、まっすぐ立って歩

けないのだ。なので、腰をかがめたへっぴりごしで湿布を買いにいく。頭痛薬と湿布は切らした

らだめだわ。本当は、一日休みの今日は部屋の掃除をやってしまうつもりだったのに、台所の途

中でリタイアとなった。

腰痛の原因は、冬コミ本づくりの作業姿勢だろうと思う。ちゃぷ台の上に置いて、あぐらをかき

ながらだったのが相当負担だった。机の上を片付けて椅子に座ろう。だいたい今、椅子はベラン

ダに置いてあって、雲とか空の鑑賞用となっているし。

掃除したかったよ。。。

風邪の方がダメージは少ないけれど熱が出るとやっかい。安静にして、早めに寝ます。

DS LiteでWi-Fi通信に挑戦。SSID、WEPパスワード、MACアドレスの設定さえ問題なければ、

即座に接続できることがわかった。いまのところ用途はゲームの通信対戦くらいしかないけれど

この機能を使って、DSならもっと面白いものが開発できるんじゃないだろうか。この前読んだユ

リイカで知ったのだけれど、"DS"は何の略か皆さん知ってますか?Dual Screenかと思いきや、

じつは"Developers' System"。開発環境、開発システムってこと。ゲームの開発者に何か作っ

てやろう!って気にさせるハードという意味なのだろうな。個人でだってできるかもしれないとい

う気がする。PSPならやる前から匙をなげてしまいそうだけれど。やれることが多いことが必ずし

も良いということではないみたい。ゲーム(ハード)に関しては。

さて、明日はクリスマス。CDでメサイアでも聞こうか。

好きなアリアの言葉を記す。

*34a Air(Soprano)

How beautiful are the feet of them

that preach the gospel of peace,

and bring glad tidings of good things.

(Isaiah 52:7/Romans 10:15)

*40 Air(Soprano)

I know that my Redeemer liverth,

and that he shall stand

at the latter day upon the earth.

And though worms destory this body,

yet in my flesh shall I see God.

(Job 19:25-26)

For now is Christ risen from the dead,

the first fruits of them that sleep.

(I Corinthians 15:20)

結局、全曲聴きました。よかった、音楽には合唱にはやっぱり救いがあるとわかって。

- 2006/12/23(土)

入稿してきました。データチェックと、ゲラ刷りのために時間がかかるということなので、

そこからモールトンで5分ほど走ってMoku2+4(小径自転車専門店)に行く。鈴鹿のレース以来、

フロントディレイラー(前側の変速機)がインナーからアウターへ戻らなくなる現象が出ていたか

らだ。どういうことかというと、インギアは軽いので登坂のときに使って、アウトギアは重いので

通常+高速時に使うのだが、登りおえたあとにさあスピード出すぞ!というときに変速が切りかわ

らないので、失速してしまうのだ。これにはほとほと参ってしまった。自分でケーブルを微調整し

ても全く直らないので、メカニックにお願いするしかない。

結局、3分ほどの調整であっけなく直ってしまう。でも、見た感じやっぱりプロでないと調整でき

なさそうである。自転車の機構って単純そうに見えるけれども、じつは見た目ほど単純ではないの

だなって思う。その後、店の人と1時間半ほど話し込んでしまった。自転車屋なのに、自転車の話

をほとんどしなかったのが、このお店らしいといえばらしいのかも。ところで、ここのお店はいわ

ゆる街の自転車屋さんと違って、作業場の泥臭い感じが店頭にはほとんどない。どこか、おしゃれ

な喫茶店のごとき内装とディスプレイなので、居心地がいいのである。作業スペースは店の奥にあ

るのだけれど、そこもとても整理されている。自転車に興味がある人は、一度行ってみてほしい。

ホームページ→http://www.2plus4.net/

印刷所指定の時間にもどり、ゲラのチェック。問題なし。あとは、上質紙に印刷したときにどうな

るのかだけが心配。こればっかりはあがってくるまでわからない。ともかく、これで本ができます。

ふーっと一息。

ところで、ついに買ってしまいました!

NINTENDO DS Lite -Crystal White- with MacBook

DS Liteは明らかにMacを意識してますね。岩田社長はMacユーザーだと聞いたことがあるのだけ

れど。そういうわけで、わが家のMacBookとそろえるために、あえてノーマルのWhiteを選択。

並べてみるといい感じ。

それで、ソフトはというと「漢検DS」と「みんなのDSカーリング」。漢検はともかく、カーリ

ングはどうなんだ?って思っている人がいるかもしれない。でも、これとてもよくできてます。

日本カーリング協会公認・監修だし、あのチーム青森のカーリング娘もご推薦!こういうマイナー

スポーツ(トリノで注目されたけれど、基本的には競技人口が少ないので)のゲームというのは、

言ってみれば、色物扱いされやすい。少なくとも、いままでのハードでは。でも、DSでは違うと

言いたい。あのカーリングのストーンを投げる動作、ブラシでこする動作がDSではゲームの操作

として違和感なくできるからだ。だって、タッチスクリーンの上を本当にこするんだもの!

しかし、なかなか勝てません。とりあえず、練習モードでカームアラウンドというんだったか、

すでにあるストーンの真後ろにカーブさせて回り込ませて停止させるテクニックを身につけない

と運頼みなってしまうのだ。。。

値段は破格の1890円。安くても、面白いものは面白い。

(DSのソフト自体が安いのが多いけれど、その中でも特に安い)

17:00-20:00、本年最後のNC練習。ひどいよ!ベース。一ヶ月前に楽譜渡しているし、前回も

練習した曲なのに、はじめて見るかのような顔つきと音で歌うのはやめてほしいなぁ。。。ぷん

すか。隣で歌っているとわかるんだ。ちゃんと練習してきた人、やる気をもって歌っている人と

先週から今日さっきまで楽譜開いていない人との違いは。

20:00-22:30、NC忘年会。忘年会出るひまがあるなら、家帰って音程さらえ!とまでは、私も言

わない。でも、でも、言いたくなる。我慢する。信頼しあいながら、お互いに補いあいながら、対

等の立場で歌えるベースの仲間が帰って来て欲しい。一方的に音とってこいなんて、誰も言いたく

ない。消耗するだけだし。

- 2006/12/22(金)

校正終了。忙しいのに無理してくれた友人に感謝。ありがとう。明日の朝、入稿してきます。

冬コミ:土曜日(二日目)、西れ-61a「山Dの電波暗室」にて参加します!新刊あります。

新刊「近代建築探訪 京都遊学」、A5版フルカラー24ページ。頒価500円。

既刊「近代建築探訪 大阪逍遥」、B5版フルカラー16ページ。頒価500円。

- 2006/12/21(木)

冬コミ本、なんとか間に合いそうです。

今日はもう寝ます。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 100%(最終校正中)

4,5頁 100%(最終校正中)

6,7頁 100%(最終校正中)

8,9頁 100%(最終校正中)

10,11頁 100%(最終校正中)

12,13頁 100%(最終校正中)

14,15頁 100%(最終校正中)

16,17頁 100%(最終校正中)

18,19頁 100%(最終校正中)

20,21頁 100%(最終校正中)

22,23頁 100%(最終校正中)

- 2006/12/20(水)

スタンドで夕食。今日治してもらった歯のおかげで、すこぶる快調。

きょう買った本

「よつばと!」6巻、あずまきよひこ著。メディアワークス刊。600円。

読んでいる余裕ないのに、買ってしまった。買ったという事実が精神安定につながるのだろう。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 90%(文章作成・校正中)

4,5頁 95%(最終レイアウト中)

6,7頁 95%(最終レイアウト中)

8,9頁 95%(最終レイアウト中)

10,11頁 95%(最終レイアウト中)

12,13頁 95%(最終レイアウト中)

14,15頁 95%(最終レイアウト中)

16,17頁 95%(最終レイアウト中)

18,19頁 95%(最終レイアウト中)

20,21頁 95%(最終レイアウト中)

22,23頁 90%(文章作成・校正中)

文章全部書きました。校正してもらったやつの直しがまだだけど。。。

いよいよ、明日が最終日。

去年の冬に刊行した「京都断章」の序文を見ると「雪降る京都にて」と書いていた。今年は全然

そんな気配がないのが、ちょっと残念である。暖冬なんだろうね。底冷えは相変わらずだけれど。

疲れた。ちょっとベランダに出て、空気を吸ってこよう。

- 2006/12/19(火)

昨日よりも、今日のほうがなぜか頭痛がひどくて、体もだるい。集中力もやや欠け気味。昨日は

いろいろドーピングしていたから、きょうはその反動が来ているのかもしれないなぁ。

某健康食品会社の「にんにく」を注文する。以前、断続的に二ヶ月ほど試したところ、朝の目覚め

が違ったので、ちょっと継続してみようかと思ったのだ。もし、体質が改善されたらレポートしよ

うと思う。三ヶ月ほど待たれよ。って、合唱のオフシーズンに元気になったら、まるで合唱で健康

を害してたみたいだなぁ(無関係とは言い切れないのだけど...)。いやいや、2007年のスローガ

ンは「元気になる合唱」。基礎体力・筋力をつけて簡単に疲れない身体をつくるのである。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 80%

4,5頁 90%(文章作成・校正中)

6,7頁 90%(文章作成・校正中)

8,9頁 90%(文章作成・校正中)

10,11頁 90%(文章作成・校正中)

12,13頁 90%(文章作成・校正中)

14,15頁 90%(文章作成・校正中)

16,17頁 90%(文章作成・校正中)

18,19頁 90%(文章作成・校正中)

20,21頁 90%(文章作成・校正中)

22,23頁 50%

残りは、序文とあとがき。

- 2006/12/18(月)

12月もなかばをすぎて、いよいよ押し迫ってきたわけであるが、懸案なのは大掃除のことである。

今年の冬コミは29,30,31と大晦日にかぶっている。例年、30日の終了後に帰京するか、一泊して

31日の昼頃に帰ってきていた。帰宅後に部屋の掃除をして、夕方実家に帰るという寸法である。

ところが今年はどうあっても帰ってくるのは19~20時ごろになってしまう。これでは掃除をしてい

る時間がない。となれば、年末にいたるまでに少しずつやっていくほかない。

というわけで、まず風呂掃除から。風呂に入るまえに、薬局で買ってきた特価品の風呂用洗剤を

しゅっしゅ、しゅっしゅと浴槽から、洗い場まで一心不乱にかけまくる。ちょっと楽しい。大半

はこすらずに落ちるが、やはり頑固なのはある。めんどくさがりのくせに、やるときは徹底的に

やってしまう性格なので一生懸命にこする。洗い場の床から高さ5cmくらいまではじつは汚れて

いることを発見。全体がアイボリーなので、普段は気づかないけれど洗剤がついていた部分と、

そうでないところで明らかに色が違う!そういうのは許せないというか気になるので、またごし

ごしやる。

結局、その後風呂に入ってた時間より、洗ってた時間の方が長かったなぁ。

ともかく、ひとつ掃除終わり。つぎは、台所だな。

(トイレは普段からまめに掃除しているのだ)

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 80%

4,5頁 90%(文章作成・校正中)

6,7頁 90%(文章作成・校正中)

8,9頁 90%(文章作成・校正中)

10,11頁 90%(文章作成・校正中)

12,13頁 90%(文章作成・校正中)

14,15頁 90%(文章作成・校正中)

16,17頁 90%(文章作成・校正中)

18,19頁 90%(文章作成・校正中)

20,21頁 50%

22,23頁 50%

土曜日の午前中にひとつ、きょうふたつ書いたので、残り3つ。

ラストスパート。序文で手こずらないようにしないといけない。

- 2006/12/17(日)

BKクリスマスコンサート、無事終了しました。聞きに来てくださった方ありがとうございます。

自分でいうのもなんですけど、ヤンニラウル、クレーク、レクイエム、どれも音楽の中身がぎゅっと

つまった、音楽的にも気持ち的にもいい演奏ができたんじゃないかと思います。課題はもちろんある

のです。正直最後の練習のときまで、ここまで出来ると思っていなかった。でも、違った。本番のマ

ジックとかいうのがありますけど、それでもない。みんなが持っていた底力がきちんと発揮された。

そう思います。8年目にして、ようやく大人の演奏ができたんじゃないかと。毎年の演奏会で、指揮者

がステージで言うのです「いつまで経っても未熟な合唱団で。。。」と。でも、今年はそういう言葉

がなかった。指揮者も何か感じるところがあったのだと思います。そして、何よりも歌い手が自覚し

たと思います。いつまでも未熟ではいられないとみんなが思ったからできた。そう思います。これは

合唱団としては、足がかりに過ぎないのは確かです。この数週間でできたことを、初回の練習ででき

るようになれば、もっともっといい歌が歌えるはず。きょうのこの演奏会が、新たな出発点になれば

いいな、いやそうしようと思います。

いつもの文章と調子が違いますね。まぁ、きょうだけは許してください。

ちょっと頭が痛くなってきました。たぶん、明日の朝はひどい頭痛でしょう。いま、ちょうど頭痛

薬がきれています。しんどくなると思います。でも、いまはそれでもいいという感じです。

さて、明日からは原稿です。締め切りまで5日間。

きもちをきりかえて、頑張ります。

おやすみなさい。

- 2006/12/16(土)

暗譜が難しい曲がひとつあって、昨日いまさらながら、歌詞だけを書き出してみた。こうすると、

音程に惑わされずに歌詞の繰り返しの構造がわりとよく見えてくる。本当は他パートとの関係まで

やってみるといいのだろうけど、それは楽譜上で見る。音程って書いたけど、じつはベースはGの

音しかないのでした。。。

NC練習、17:00-21:00。新曲含めて10曲程度をさらう。一曲にかけられる時間が少ないので、

前回来ていないひとは、自分で予習しておいて欲しかった。ベースは、わたし以外は前回来て

いない人達ばっかりだったので、率先して歌わねば音が消える。途中で、明日本番だというこ

とに気づいて少しセーブしたのだけれど、ちゃんとできてるテナー系に申し訳ないくらい歌え

ない。つぎの本番まで、二ヶ月もないから何とかしないと!でも、どうすればいいのかなぁ。

BKでも、NCでも悩みはあまり変わらなかったりする。

帰宅途中、宴会会場に向かうM川さんを目撃。こちらに気づかずに一気に地下鉄の階段を駆け上が

っていかれる。すごいバイタリティだ。

さて、あしたはBKのクリスマスコンサート本番です。悔いの残らないように、あとちょっと頑張る

所存。

ああ、でも正直NC練習は疲れた。あしたの準備は、あしたしよう。いまは楽譜だけみる。

おやすみなさい。

- 2006/12/15(金)

BK練習、18:30-21:00。本番前、最後の練習。

帰宅後、暗譜が不十分な箇所をさらう。集中しすぎて、ちょっと車に酔ったみたいな感じになる。

気持ち悪い。。。きょうは原稿せず。

寝ます。

- 2006/12/14(木)

だんだん髪がうっとおしくなってきた。誘惑に駆られて、うっとおしい部分(もみあげとか)を自分で

切ってしまおうかとも思ったが、土曜日まで待って散髪に行けばいいのだ。あとちょっと待て、という

ときの我慢がわたしには足りぬ。辛抱、辛抱。

最近、ポストにマンション物件のチラシがよく入っている。間取りを見るのが好きなので、捨てずにと

っておくのだ。それにしても、高い。こんなのみんなよく買えるな。現実的には2000万円以下でないと

ローンがきついと思う。そんな「優良物件」はなかなか見あたらない。ここはやっぱり「夢の三億」頼

みかなぁ。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 80%

4,5頁 90%(文章作成・校正中)

6,7頁 90%(文章作成・校正中)

8,9頁 90%(文章作成・校正中)

10,11頁 90%(文章作成・校正中)

12,13頁 90%(文章作成・校正中)

14,15頁 50%

16,17頁 50%

18,19頁 50%

20,21頁 50%

22,23頁 50%

ようやく、文字数制限のある文章書きに慣れてきたかもしれない。しかし、前書き・後書きを含めてあと

6つも残っている。勝負はやっぱりこの土曜日か。演奏会前日ってのが、ヘビーだ。

- 2006/12/13(水)

原稿を初めてから、肩がこりこりです。

印刷する紙をどうしようか考えている。選択肢は3つ。コート紙、マットコート紙、そして上質紙だ。

東京・横浜篇、大阪逍遙は写真メインだったのでコート紙以外の選択はなかったけれど、京都断章では

読み物としてとらえていたから、光沢をおさえたマットコート紙にした。今回の本も読み物なので、

マットでもいいのだけれど、一つ問題がある。マットの場合、版ずれが起きるのだ。通常の写真なら

気にならないけれど、文字の部分の黒が4色のリッチブラッックにならず、茶色っぽくみえてしまう。

黒インキのみにすればいいのだけれど、写真と文字が同じページにあるので1色にはできない。これ

がイラストレーターなら可能なはずなんだけれど。。で、上質紙が版ずれを起こさないかどうかわか

らないが、マットよりもさらにしっとりした仕上がりになるのだ。たしかに発色はコートにはかなわ

ないけれど、手触りものふくめて考えると今回の本にいちばんあっているのではないかと思う。手許

にある印刷屋の見本紙を見る限りでは、十分「あり」だといえる。上質紙印刷の経験がある人、いな

いかなぁ。意見を聞いてみたい。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 80%

4,5頁 90%(文章作成・校正中)

6,7頁 90%(文章作成・校正中)

8,9頁 90%(文章作成・校正中)

10,11頁 50%

12,13頁 50%

14,15頁 50%

16,17頁 50%

18,19頁 50%

20,21頁 50%

22,23頁 50%

予定通り、ふたつ書いた。二つでも結構きついものがあった。とにかく、いまくじけていられない。

頑張ろう。寝たら死んでしまう!

- 2006/12/12(火)

あぁ、そういえば今日は亡くなった父の誕生日であった。そして明日は母の誕生日である。だから何か

するという訳でもないのだけれど、憶えている。

昨日帰りがけに会社の近くの本屋で冬コミカタログ購入。2400円って、高くなったなぁ。三日間開催

だから仕方ないのか。さっそく、うちのサークルのカットを確認。グレースケールでの入稿ができる

ようになったのだが、とてもきれいに出ていた。BW二値だと印刷の出方が読めなかったので助かる。

ぱらぱらとめくっていると、だんだん「祭り」のイメージが沸いてきた。夏とは違う、年越しの祭り

はまた雰囲気が違うものです。楽しみ。

19:30より、近くの大型喫茶店(そんな呼び名があるのか)で原稿執筆開始。で、ひとつめの建物の

第一稿があがったのが、21:00近く。うう、やはり期間があくと感覚が鈍るのかもしれない。それと自

ら決定した文字数制限の壁は想像以上にきつかった。こんなペースでは間に合わない!多いに危機感を

募らせる初日となってしまった。毎回、レイアウトが出来た時点で「おっ、余裕あるか?」などと思っ

てしまうのだけれど、とんでもない。のど元過ぎれば熱さを忘れるとはこのことだなぁ。もうひとつ要

因があって、会話を楽しんでいる人達の後ろに座ってしまったということ。そこしか空いてなかったの

で仕方がない。会話の音量というのは結構気になるもの。聞き取れない言語だったら、BGMにしてし

まえるんだけどな。煮詰まってきたところで、自習系の人たちのスペースに空きができたので移動した

けれど、そのころには疲れていて、ふたつめの原稿には手が着かず。

ともかく、明日からは一日二つ(現実的なライン)を目標に頑張る。しかし、毎日喫茶店だと太るか?

(カフェラテ+ケーキ1品食べるから)

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 80%

4,5頁 90%(文章作成・校正中)

6,7頁 50%

8,9頁 50%

10,11頁 50%

12,13頁 50%

14,15頁 50%

16,17頁 50%

18,19頁 50%

20,21頁 50%

22,23頁 50%

- 2006/12/11(月)

スポーツや、囲碁・将棋などのゲームなどにはルールというものがあって、それがあるから成り立つの

であって、例えば野球で二塁から一気にホームベースに突っ込むことはできないし、サッカーでゴール

キーパーを二人に増やすことはできない。ルールを破る人がいれば、当然ゲームが成り立たないので、

そういう行為を行う人を排除するシステムがルールと共に存在する。それが審判制度である。ゴルフの

ように、自己審判のものもあるけれど、一人で競技をするわけではないので、実際には相互監視が働い

いていると考えてよい。

で、何が言いたいかというと、仕事を行うときにつきまとう「会議」というやっかいな代物に対して、

審判制度を導入することを提唱したいのだ。

もっと端的に言うと「会議のルールを破る人」を排除したい。会議にはルールがある。暗黙知としての

ルールが。それを明文化して、誰もがわかる形にする。そして、それを守れない人は参加してはいけな

いことにする。途中だったら、レッドカードを出して退場させる。議論上の敵となる人を排除するので

はもちろんない。議論を正常に行うプラットホームを造るためのシステムである。

ルールブックの何番でもいい、今日のわたしはそこに「一度決まったことを蒸し返さない」「議題の前

提条件をちゃんと理解してくる」という二つを赤字で書き記したいと、心底思った。

以上をまとめると「会議が伸びたのでBKの追加練習には参加できませんでした」ということになるのだ

った。とほほ。

これから原稿やります。眠りたい。。。

(一時間経過)

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 80%

4,5頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

6,7頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

8,9頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

10,11頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

12,13頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

14,15頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

16,17頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

18,19頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

20,21頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

22,23頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

全レイアウト終了。最後のは、かなりトリッキー?かもしれないけれど、他のページとの整合性は

一応とれているとは思う。苦労したー。昨日作成したページをあとがきと兼用にするという構想だ

ったけれど、今日作ったページだけが異質なレイアウトなので、こちらをやはり最後にもってくる

ことにする。文字数がもっとも多いページでもあるので。あとがきにつながる文章の流れも頭に浮

かんだことでもあるし。予定通り、明日からは文章フェーズに移行。

たぶん、あしたの朝はちゃんと起きられないと思う。。。

では、おやすみなさい。

- 2006/12/10(日)

BK練習、12:50-15:30。

BKミニコンサート@城陽文化、15:30-16:20。

BK練習、16:20-17:00。

実は、以外と練習時間が長かったということを、帰りの電車における疲労度で気づいた。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 80%

4,5頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

6,7頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

8,9頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

10,11頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

12,13頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

14,15頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

16,17頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

18,19頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

20,21頁 0%

22,23頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

えっと、昨日の進捗には間違いがあって、残りは2つだったのだ。帰宅後、そのうちの一つを作成し

たので、これでやっと残り一つ。今日作成したものは、ラストに持ってきて、あとがきを兼ねるとい

う構想が浮かぶ。これ以外のページの並びはまだ決めていなかったりする。

明日は仕事で帰宅が遅くなりそうなのだけれど、残り一つを完成させて文章フェーズに入りたい。

つまり、またMacBookを持って喫茶店にこもるということデス。いや、案外気に入っているのだ、そ

のスタイルは。次の日の午前中の集中力が、やや犠牲になるのだけれど、ランナーズハイの文章版と

いうべき「ライターズハイ」感覚が途中から確実に起こってくるからだ。適度に歯止めをかけないと、

予定文章量をオーバーするくらい(それをあとで削る作業では当然ながらハイにはならない)。

別にハイになりたいのではなくて、文章が紡がれているときの加速感というのは、わたしは本を作って

いるんだ!という実感につながるからだと思う。一週間まるまる時間が空いていて、仕事もしなくてい

いから、原稿を作れ、っていう状態があってもたぶんできない。限られた時間、もう寝たい、今日はこ

こまででいいやっていうあきらめ、そんなものを克服することが、面白くて楽しんでいる、そんな気が

する。Mなんだと思う、同人作家というものは。女性編集者に怒られたいとか、そういうのではない。

共に作業をする編集者がいるならば、その人も一緒に楽しんで欲しいし、苦労も(ちょっとだけでも)

分かち合いたいって思う。

- 2006/12/9(土)

NC練習休みの日。終日、冬コミ原稿作業。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 80%

4,5頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

6,7頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

8,9頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

10,11頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

12,13頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

14,15頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

16,17頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

18,19頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

20,21頁 0%

22,23頁 0%

レイアウトを行うのと同時に各章のタイトルのみ決定する。作業中、タイトルを基にした文章が頭の中

で練り上げられていく。前から書こうと思っていたこと、何を書こうか迷っていたこと、それがすべて

タイトルという10文字にも満たないセンテンスによって一つの流れとなり、整理されていく。タイトル

一つが、本文と同じくらい重要な意味を持つことを知る。

あと、1章分だけなんだけれども、これが一番手強い。もう2:44だ。やりはじめると4:00近くになる。

今日のところは、これで終了。あしたは忙しいから、もう寝る。

そっけない日記で申し訳ない。お休みなさい。

- 2006/12/8(金)

今朝見た夢は興味深かった。BKメンバーのKさんと、NCメンバーのMさん、そしてわたしの3人が何かの曲

のソロをつとめるということで、指揮をする友人を加えた4人で練習をしているのである。なぜか屋外の

ようだ。Kさんが歌い終わったあと、即座に私が入らないといけないのだが、何度やっても入りがうまく

できずにつまってしまい、「んもー!」と友人に怒られてしまうのだった。それにしても、なぜこのメン

バーなのか。MさんがいなければBKつながりなのでまだわかるけれど。Mさんは同じ会社で、仕事も近い

からかも知れぬ。Mさんの仕事はいま大変な修羅場にあるので、それが頭に残っていたのかも。

BK練習、18:40-21:00。

宴会には出ず、帰る。たまっていた団費を2年分払ったらすってんてんになってしまったからだ。まぁ、本

づくりに集中しないといけないから、というのが本当の理由。

帰宅途中、寺町御池のメガネ屋のショーウィンドーにみなれたロゴをみつける。わたしが今日していた

ネクタイのブランドだ。サルバトーレ・フェラガモの眼鏡フレームなんてあるんだ。。。知らなかった。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 80%

4,5頁 50%(写真・文章レイアウト決定)

6,7頁 0%

8,9頁 0%

10,11頁 0%

12,13頁 0%

14,15頁 0%

16,17頁 0%

18,19頁 0%

20,21頁 0%

22,23頁 0%

はやめに帰宅したものの、やっぱりレイアウト作業は難しい。文章を書くほうが楽かもしれないなぁ。

かなり疲れた。きょう、もう一つやっておきたかったけれど、もう限界。明日はピッチをあげてかから

ないと、日曜日は作業時間の捻出が難しいからなぁ。

- 2006/12/7(木)

仕事帰りに京都駅前の近鉄にあるソフマップでプリンタを購入。HPのPSC1510というオールインプリンタ。

プリント+スキャナー+コピー機能が入っているというのに、最近ではこれがスタンダードモデルらしい。

それでその価格が非常にびっくりしたのだが、9870円!13年前にはじめてモノクロのインクジェットを買っ

たときは確か29800円。6年ほど前に買った同じHPのカラープリンタ(もちろんプリント機能のみ)も25000円

くらいはしていたように思う。すごいなものだと言うよりほかない。

それで、この買い物にはつっこみどころがあると思う。自分でばらすと「なんでHPなの?」っていう疑問だ。

エプソンかキャノンではなくて、あえてHPを選んでいるのは「普通紙への印刷がきれい」だという理由。

これは6年前も今も変わらないHPのポリシーみたいなものだ。店頭で印刷見本としておいてあるものは、たい

がいフォト専用用紙などの専用紙に印刷したものだけれど、HPはあえてそれはやらずに普通紙に印刷したも

の使っていた(すべての店でそうだったかはわからないけど)。専用紙は値が張る。普段印刷に使うのは圧

倒的に普通紙だ。ならば普通紙の品質を見せるのが良いはずだ、ということだろう。私はこの考えに賛同し

たから、以前もそして今回もHPを選んだのだ。

だから、マニュアルに誤字があったり、付属ソフトの使い方やインストールの段取りがそこはかとなくわかり

にくいってことも許せる。あ、今回はじめてきづいたのだけれどマニュアルの紙が日本にはないタイプの紙だ

った。その紙は、HPがかつて発売していた携帯コンピュータHP100LXのマニュアルの紙と同じ手触り、独特の

同じ匂いだったので、非常になつかしさを感じた。

きのう買ったユリイカ、読んでいないときは常に裏表紙を向けてしまう。そこには全面に白黒の女性のポート

レイトを使った広告が載っているのだけれど、この写真がとにかくいいのだ。魅力的という単純なものではな

く、ほのかなエロス?というべきものを感じるから。誘われるというのではなく、ひきこまれる眼差しと口唇と

胸元。なんか、いいです。というわけで、買ったばかりのプリンタで早速コピーを取った次第。。。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 80%(文字フォーマット決定)

4,5頁 0%

6,7頁 0%

8,9頁 0%

10,11頁 0%

12,13頁 0%

14,15頁 0%

16,17頁 0%

18,19頁 0%

20,21頁 0%

22,23頁 0%

印刷を繰り返して、実サイズでの文字の見え方がわかった。これまで小さすぎて実用でないと思っていた

9ptの文字が、送り幅を十分とってやることで、非常に読みやすくなることに気づかされた。すべては相対

的な価値判断なのだ。

- 2006/12/6(水)

今日買った本

「ユリイカ」2006年6月号、特集Nintendo。1300円。

正確に言うならばこの本は、本屋で買ったのではなく、本屋から買ったのである。会社の技術発表会が

毎年この時期にあるののだけれど、いくつかの書店が出張してきて学術書などを売るのである。では、

なぜ「ユリイカ」かというと、今年の招待講演が任天堂の岩田聡社長だったからだ。とにかく、書店は

毎年、招待講演や特別講演に関係のある書籍を並べるのであるが、まさかユリイカの特集まで見つけだ

してくるとは驚きである。正直脱帽した。技術者ばかりの発表会で、ユリイカのような詩と批評の雑誌

が売れるのか?という疑問はあるけれど、まあ現にここに最低一人はいたのだから目論みは当たってい

るということになる。じつは岩田社長の講演は昨日であり、講演そのものは聞けていない。非常に残念

である。例年二日行われるうち、どちらか一日しか出張できないのでやむをえない。

単にそれを補完するために買ったのではなくて、表紙に「鼎談:ブルボン小林、」という文字が見えた

からだったりする。ブルボン小林とは、作家長嶋有がゲーム批評やエッセイを書くときのペンネームな

のである。ブルボン小林のゲームに対するまなざしは鋭い。そして面白い。というわけでそれだけで買

うことにした。事実、今日の講演が始まるまで椅子に座って読んでいたのだが、すくなくとも2回くら

い吹き出して笑ってしまった。彼の文章を周りに人がたくさんいるところで読むのは危険である。

鼎談以外の論説を一部だけ帰りの電車で読んだが(澤野雅樹「DSの思想」)、じつに秀逸だった。

こういう文章、批評文を読んだとき感じるのは、ただひたすらの文章快楽、愉悦であり、安寧感であ

る。そう、心落ち着くのだ。

BK追加練習、19:00-21:00参加。

すぐに帰宅するつもりでタクシーに乗ろうと思ったら、1000円しかなかったので徒歩にスイッチ。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 75%

4,5頁 0%

6,7頁 0%

8,9頁 0%

10,11頁 0%

12,13頁 0%

14,15頁 0%

16,17頁 0%

18,19頁 0%

20,21頁 0%

22,23頁 0%

序章部分の文字フォーマットと、中表紙を作成。文字の大きさは実際に印刷してみないと感覚がつかめ

ないので難しい。最近はそれほど高いものではないし、あしたプリンターを買ってこようかと思う。必要

な投資は惜しみなく行わないといけない。機会損失と比べて十分安いと判断されるならば。

- 2006/12/5(火)

仕事後、歯医者へ。前回の治療の際に結局神経を抜いてしまったので、きょうはその穴に代わりのもの?を

詰める作業だった。治療後は、仮の「ふた」をつけるのだけれど、今日はしばらく痛むというか、じんじん

とした違和感が続いて何か噛んだりするのがちょっとおっくうになってしまった。というわけで、夕飯は大

正軒でラーメン。次週はようやく欠けた部分を整形するための型どり。治療の峠は越えたので、ちょっと安心。

何度も書くようだけれど、ここの歯医者は当たりだったなぁ。「次回も来ないと」って思う歯医者って、な

かなかないのでは?それも歯医者嫌いだった人間にそう思わせてしまうくらいの(別に先生や助手の人が

美人だからとかそういう理由ではない)。

冬コミ本作成の前に、ちょっとだけMacでゲームをやる。”QUAKE4”というプレーヤー視点の3Dアクション

ゲーム。銃を撃って撃ってうちまくって、せまりくる敵のエイリアンを倒しつつ、様々なミッションをこなし

ていくもので、シリーズ4作目。1~3はWindowsマシンでやっていたのだけれど、4では格段に敵エイリアン

の動きがナチュラルで、まるで人が操っているかのよう。なもんで、単純にまっすぐ撃つだけでは簡単によけ

られてしまう。ストレス発散のつもりが、ちょっといらいらさせられる。けれど、こちらにもPCが操る仲間

がいるので、彼らと協力してより戦術的な楽しみかたができるので、ゲームとしての面白みは増している。

で、きょうやったシーンは、浮遊戦車に乗って空中の的を迎撃する任務。「浮遊」してるもんだから、逆道

なんかでは車体がなめらかに傾く。それはもう酔ってくれといわんばかりに。前作までの3D視点では酔っ

たことは皆無なんだけれど、今回はちょっと注意が必要かも。っていうか、みごとに酔ったので30分ほど休

んでから、本づくりを開始した。

興味のある人に情報。QUAKE4は初代MacBook(2.0GHz,メモリ2.0GHz)のパワーでも、最低解像度ならな

んとかゲームになります。でも人によって感覚は違うと思うので、試用版をダウンロードして自分で確かめ

てください。その際、v1.3のパッチをあてないと音が出ません。それから重要なこと。このゲームは日本で

はMac版は現在、発売されていません。なので、輸入ゲーム専門店か、ネットで海外から直接買うしかあり

ません。わたしは、東京の友人がたまたま銀座のアップルストアにあったのを見つけてくれて、入手できま

したが。もちろん、英語版です(そもそも日本語版はなし)。簡単な英語ばっかりなので、ミッションの内

容はわかります。兵士達がしゃべっている会話なんかは、さっぱりですが。会話にヒントとかがあるゲーム

ではないので、問題なし(もしあったら困る。。。)。

冬コミ本進捗

表紙・裏表紙 100%

序章・中表紙 0%

4,5頁 0%

6,7頁 0%

8,9頁 0%

10,11頁 0%

12,13頁 0%

14,15頁 0%

16,17頁 0%

18,19頁 0%

20,21頁 0%

22,23頁 0%

- 2006/12/4(月)

冬コミ本製作要項を検討。

体裁:A5判、中綴じ24頁、フルカラー。

スケジュール:

4-10、レイアウト・本文。

11-17、本文、文章校正。

18-21、文章校正・直し、仕上げ。

22、入稿。

26、印刷完了。

30、冬コミ二日目にて頒布。

本の判型を決めるのに結構悩んで、手近な建築本などを手にとって参考にする。一番重視したいのは、手になじむか

ということ。読み物なので、電車のなかとかで読めるサイズがいいと思った。そこからA5に決定。つぎにスケジュー

ル作成。印刷屋の最終締め切りをHPで確認。若干、余裕を持たせてみるけどぎりぎり。最後に、レイアウト原図?

(全頁のイメージを見開きでラフに書いてみる)を作成。。。のはずが、枠組みを書いたところで、猛烈に眠たくな

ってきた。ということで、続きは明日にします。各頁ごとにフォーマットを統一するのか、レイアウトを変えるのか

については、未だに悩み中。文字のサイズと、送り幅だけは今回そろえようとは思っているのだけど。

- 2006/12/3(日)

熊本土産(賞味期限間近!)を届けるために小一時間ほど実家へ。その後、取って返して撮影の続きへ。先月25日に

オープンしたばかりの京都国際マンガミュージアムに向かう。ここは以前紹介した龍池小学校を改修したものなのだ。

塗装を旧毎日新聞社ビルのような暖色系の茶色に塗り直した姿が、とてもしっくりきている。「新しい古さ」のよう

な感覚。建物以外で、際だっていたのはかつてのグラウンド。ここに新たな施設を建てることはせず、グラウンドの

まま、ただし全面芝生に改良されていた。かつての小学校時代のように、来館した子供達がおおはしゃぎで遊んでい

る姿を見ると、この地域にひさしく途絶えていた「活力」を見るようで、ちょっと気分がよかった。あ、本のネタっ

ぽいこと書いてますな。この部分もし、かぶってしまったら許してください。

時間がなかったので入館はせず、後日改めて来ることにする。帰り道に、あっと気づく。グラウンドの隅にたってい

た「二条殿交番」が全面改修されて、モダンな姿になっているじゃないか。ミュージアムの色合いと、とてもあって

いる。あってはいるんだけれど、かつての交番はなかなかしぶい近代建築だったのだ。。。確か、写真は撮っていた

はずだけど。。。。ちょっと、残念。

つづいて室町通りにある京都芸術センター、旧明倫小学校へ。何度も撮影しているけれど、何度でも訪れたくなる

建物なのだ。本当に小学校だったのかっていうくらい、こりにこった意匠があちこちに。これは、写真のセレクト

に迷うこと必至だわ(今回はエッセイ主体なので、ひとつの章の枚数は抑えるのだ)。マンガミュージアムを楽しめ

るくらいの時間をすごしてしまった。でも、向こうはたぶん内部撮影はできないだろうからなぁ。

帰宅後、MacのApertureで写真整理。Photoshopよりも、こっちのほうがもしかしたら使い易いかもしれない。

例によってApertureは30日のトライアル版。ちょっと製品版が欲しくなってきた。

16:30-17:30、自宅にてBKの曲復習。

18:00-21:00、BK追加練習。

昨日のNCでの腹筋・背筋トレーニングがきつかったかも。いきなりだったから、もろに筋肉痛になってしまった。

声が出せないってほどじゃないけれど。歌い方を整理する。バリトンにもうちょっと厚みをくわえて、ベースが

安定すればよくなるかも。しかし、わたしはベースの下なのに、しっかりした声が出せない。。。NCのときのよ

うに上にいった方がいいのかな。。。でも、人数比とかもろもろ考えると頑張るしかない。頑張ろう。頑張れ。

飲み会(?)には出ず、すぐに帰宅。

- 2006/12/2(土)

午後から烏丸今出川の同志社今出川キャンパスの近代建築を撮影。今回はGRDigitalだけでなく、友人に借りた

LUMIX DMC-FZ7を投入。GRDigtalは単焦点28mmの広角レンズなので建物の全景をとらえるのには適しているの

だけれど、写真を構成したとき広角ばかりだと誌面が単調になる可能性がある。このことは前回の本のときに、

TAM氏に指摘されていたことだった。画角が組み合わさることで、誌面に張りが生まれる。で、望遠ならばLUMIX

LC5にもついているが、3倍である。今回のターゲットはこれでは足りないのだ。で、FZ7はどうかというと、12倍!

しかも手ぶれ補正つき。

今日、撮影してみてわかったのはFZ7というカメラの使いやすさだった。本体は小さいのに、すごくホールドし易

い。なので、そもそも手ぶれ補正がなくてもぶれる機会が少なくなっていた。それからレスポンスが小気味よくて、

撮りたい瞬間に撮れる。建築写真のような固定写真よりも、街中のスナップに使いたいなぁと思わせるものがある。

じつはGRDigitalの液晶よりも発色がよいのも、確認し易くて好みであった(モニター上での絵はまだ確認してい

ない)。

約1時間かけて撮影。同時に頭のなかで、エッセイの文章が練られはじめていた。やっぱり現場での印象というの

はとても大事である。書くことがないかも...と心配していた建物でも、撮っていくうちに様々な意匠や、ポイント

となる部分が浮かびあがってきたからだ。

ところで今回もっとも12倍ズームを活用したかった建物は、現在改修工事中であった。すっぽりと覆いがかぶせら

れていて、キャンパスに入った瞬間わかったものだかから、がっかり。工事は2003年に始まったというから、在学

中に一度もその姿を目にすることなく卒業していく学生がいるわけで、それはちょっとどころかかなり可哀想なこ

とだと思った。このキャンパスのシンボルだというのに。似た経験は、わたしも中学のときにあるのだけれど、本

のネタに使いたいので、ここでは書かないでおく。ごめんなさい。

12倍の活用はできなかったけれど、望遠を使うことができるのは、撮影自体にもリズムが出て、とても助かった。

快く貸してくれた友人に感謝。ありがとう。

撮影後、馴染みの時計屋にいく。そこでとても面白いものを見せて貰う。時計のオーバーホール報告書だ。スイス

にあるIWCという会社は、名門中の名門だが、その名門たる所以は高い技術力もさることながら、徹底した顧客対

応にあることで有名なのだ。それは、過去に販売した時計、一台一台すべてが台帳に記録されているということ。

この台帳をもとに、どれだけ古い時計でも永久に修理可能となっている...というのはすべて時計の事情通ならば

誰でも知っていることなのだが、今日初めてそのことを実感した。

みせてもらったIWCオーバーホール報告書には、時計のシリアル、担当者のサイン、完了日「Nov.6/2006」のほか

に、「AUG.15/1952」「Shriro、TOKYO」が記載されていた。前者は販売日、後者は販売先である。今から50年前

の日付だ!販売先となっているShriroとは当時のIWCの日本代理店であり、その時計のオーナーの記憶とも、きちん

と符号がとれていると、店主が教えてくれた。PCもない時代だから、紙の台帳なのだ。戦後間もない時期、極東の敗

戦国にやってきた1本の時計まできちんと記録されていて、それが今現在でも参照できる。顧客主義を掲げる企業は

日本に、世界に数多くあれど、IWCのこの徹底ぶりを目にして、その主義を掲げて恥じずにいられるだろうかと思う。

かくのごとく、時計の世界は面白くて深いのデス。

(ROLEXや、OMEGAだけがスイス時計じゃないのだ!)。

NC練習、17:00-21:00。15分ほど、腹筋、背筋のトレーニング。もへ、結構きつい。ブレスは入るようになった

けれど、音程までよくなるわけではないのだった。そんな都合のいいトレーニングはないよねぇ。全8曲の音取り

終了。あとは個人練習。集中力を使うので、かなり疲れた。

- 2006/12/1(金)

ああ、師走だ。ほんとに早いな。

今朝の夢は、6x6判サイズの用紙が20cmほど積み重なっていて、それがすべて試験問題になっているのを、

必死で解かないといけないというもの。回答は4択くらいなのだが、回答用紙が別でそれも一問題ごとに別の

紙に書かないといけない。おまけにそれが3cmx3cmくらいの小ささ。もちろん、夢のなかのわたしはいらいら

しっぱなし。あと10分しかないのに、4分の1くらいしかできていない。TOEICみたいなもので、全問解くこ

とは不可能に近いのかもしれない。途中、これは後ろからやればブレークスルーがあるかも、って思ってぱら

ぱらめくってみると「聞き取り問題」なんてのがあって、放送を聞かないと答えられないものばかりだった。

そんな放送いつやってたんだよーと泣きたくなる。

そのうち、締め切りがやってきて、途中から何かに追われるように逃げ出すわたし、ほかの回答者たち。どう

も本当に何かが追ってくるみたいで、逃げながら回答を解答用紙に書き散らしては、途中でどんどん放りなげ

ていく...そんなところで夢は終わった。

6x6判が出てきたのは「ハッセルブラッド紀行」を読んでるからだと思うけど、試験はどこから来たのか?

BK練習、18:30-21:00。ちょっとだけ、むなしくなる瞬間。僕がローテーションブレスしてる間くらいは、

響きのある声で、フォルテで、ピアノで歌って欲しい。みんなの声が聞こえない。前向きに考えて落ち込ま

ないようにするのにも限度がある。

BK宴会、21:15-24:30。きょうは、あまりしゃべらなかった。どうしてだろう。

さあ、明日から頑張って冬コミ本を作るのだ。えいえいおー。

- 2006/11/30(木)

今朝の夢は、大学か企業の研究室っぽいところが舞台。いつもははしごで二階に登るのだが、なぜか封鎖されて

いて、しかたなくエレベーターで上るという出だし。途中、退職した元上司の部長が登場したので肝を冷やした。

「サマー/タイム/トラベラー」読了。この作品は、そこら中にSFの要素と、新旧のSF作品への傾倒が見られる

ので、SF好きでないひとにはちょっと敷居が高いというか、読みづらい部分があるかもしれない。それらをよけ

てみてみれば、これは間違いなく「ありきたりの青春小説」(帯の惹句より)だった。ネタバレのないなかで、

印象に残った言葉をふたつだけ引用。

「手の届く最良のものをつかまえて、そいつと共に歳をとれ。」

「愛するものを手にいれて、そいつといっしょに歳をとれ。」

それはモールトン(自転車)であったり、IWC(時計)であったり、ハッセル(カメラ)であったり、あるいは

また「誰か」であったりするのかもしれない。

SF読みは基本的にロマンチストなんだ。

今日のBGM

・「フタリ」、MONKEY MAJIK。AVEX。

映画「夜のピクニック」主題歌。ラフな平井堅という印象の声だけど、じつはカナダ人だった!びっくり。

日本語ネイティブにしか聞こえない。今現在の標準的な日本語は、外国人によってしか保存されないのでは

ないか?という逆説的な考えが頭に浮かぶ。

・「小さな星」、奥華子。PONY CANYON。

映画「時をかける少女」主題歌の「ガーネット」が記憶に新しいどころか、いまでもくりかえし聞いている

ところに新曲リリース!この人は本当にどこから声が出ているんだろうか。メルヘンな声に、純情な歌詞が

えらく似合っていて、聞いていてちょっと照れる。でも心をうつ、何か。

- 2006/11/29(水)

今朝の夢はわりと不思議なシチューエーションのもの多し。夢のなかで、「あ、この光景は二回目だ」って思って

いるのに、起きてから考えると初めて見る状況のものがあった。わりと、同じパターンの夢を見る方なのだけど、

こういうタイプは珍しいな。

夜、友人と私的なコンクールお疲れ様会。焼酎には黒と白とあることを知る。「黒って何?」って聞くまえに、

「黒麹と、白麹ってのがあるねん」と先回りして答えられたので驚く。「聞くと思ったから」だそうです。わた

しはそんなにわかりやすいのか、友人が鋭いのか。締めはうどん。よく考えると、こういうノーマルな「おあげ、

きぬさや」のうどんを食べるのはすごく久しぶりだ。実家にいるころは、土曜日の昼などに店屋物でよくとって

いたけれど、マンションにうつってからはそういうことがなくなったから。ラーメンは毎日食べられないけれど、

きつねうどんならOKな私である。

熊本から帰ってきてもう三日。ようやく、ほっこりできた気がする。感謝。

どうでしょうを見て、ひと笑いしてから眠りまする。

- 2006/11/28(火)

今朝は一転、あまりよろしくない夢で目を覚ます。

「喜びと悲しみは隣合わせ、愛と憎しみは背中合わせ」("長崎BREEZE"よりbyさだまさし)みたいなものだろうか??

実家用に買ってきた熊本土産の包装を気になってみてみる。”常温5日、冷蔵10日”の文字が!あわてて、冷蔵庫に入

れた。ふー、つぎに実家に行けるのは週末なのであぶないところだった。急に気になったのは、熊本で練習場を借りた

ときにお世話になった方々へ、おみやげを持って行ったときに同じようなことがあったからだ。VineとNCで同じとこ

ろを借りたのだが、練習はVineの方が先。なので、Vineのメンバーである友人にNCの分のおみやげを先に渡して貰うよ

うにお願いしていた。ところが、先方は練習が始まるやすぐに帰宅されたらしく、渡すことがままならず。別のひとに

託そうとしたところ、賞味期限は4日しかなく、これも断念となった。ところが、わたしが翌日の練習場用に用意した

お土産は友人が選んだものと同じものだったのに、なんと賞味期限は10日もあったのだ。で、結局後で合流したときに

交換して、なんとかお土産を託すことができたのだった。同じものとはいえ、箱の大きさなどは違ったので、種類が違う

のだと思うけれど、根本的に違いようがない。なぜなら、お土産は「生八つ橋」。倍以上差があったのはいまでも不思議。

そういえば、あしたは創立記念日(何の?)。

早天祈祷会行こうかなぁ(絶対無理なので却下)。

- 2006/11/27(月)

朝、「寸止め」ぎみではあったが、とても幸せな夢で目を覚ます。内容は秘密だ。

もとよりそういうつもりではなかったのだが、仕事を休ませてもらった。帰宅してほっと一息つくと気が抜けたのか、

想像以上に疲れていることがわかったからだ。はじめから休みをとって、表彰式も見て、宴会にも出て、たぶん空きの

ある良いホテルに泊まって寛いで、ゆっくり帰ってくればよかったのじゃないの?と思うかもしれないけれど、演奏後

から打ち上げまでというのは正直しんどい時間帯だし、打ち上げもそれなりに気を遣う(出ていれば確実に会計を担当

することになるから気が抜けない)。演奏のあとは、友人と少し会話をして、それからささやかな夕飯を食べて、夜道

を歩いてホテルに帰り、本を読み、眠くなってきたら眠るという時間がいちばん欲しい。みっちりの団体行動の反動か

もしれない。ひとりか、二人、三人くらいまでの単位がいい。でも、熊本に残っているとたぶんそれは難しいし、たと

え行動したとしても、物理的に近いところで団体行動が行われているというのは心理的には負担である。だから、京都

に帰ったのだと思う。

だけど、帰ってきてからひとつだけ後悔した。馬刺しを食べるのを忘れていたからだ。九州に到着してからの食事を思

い返すと、じつはまともな食事を摂っていなかった。まったく無意識だった。

25日:(早朝)船内にてパン二種類、カップヌードル。(朝)九州横断特急車中にてコンビニおむすび2ヶ。(昼)

MOSバーガーにて、バーガーとオニポテセット(←じつは大好き)。(夕)のど飴。(夜)コンビニのカツ重。

26日:(朝)コンビニおむすび2ヶ。(昼)弁当(わりと豪華だった)。(夕)MOSバーガーにて、同メニュー。

こうやって列挙してみると、学生のときの貧乏旅行となんら変わらない。いい大人がまったくもう!

で、きょうは夕食だけは、近所の定食屋で、いつもよりちょっとだけ高いのを食べた。われながら安くできている。

疲れているから食欲がなかったので仕方ない。食事のかわりに、誕生週らしく気分だけは豪勢にと1万円を財布にい

れて買い物にでかけた(熊本ではお金を使っていないので。)

今日買ったDVD

・「TOPをねらえ2!」2、3巻。バンダイビジュアル。(ともに中古品)ふたつで6000円弱。

何か映画でも買おうかなと思ったが「買ってまで見たい映画」は今のところ「時をかける少女」くらいしかなく

て、いまだに全国各地で規模は小さいながらも上映が続いている状態では、まだ当分先。で、1巻以来見る機会

を逃していた本作を購入。

今日買った本

・「ハッセルブラッド紀行」、田中長徳著、えい出版社刊。1500円。

ハッセルブラッドというのは6x6判という正方形のフォーマットのフィルムを使用する、スウェーデン製のカメラ

である。現行機種もちゃんと存在するものの、40年近く前の機種が現役で使われているという、そう一般の人にも

有名な「ライカ」に匹敵するか、あるいはそれ以上の「高級精密ブランドカメラ」である。口絵の写真をみてもわ

かるのだが、そこから生み出される写真以前に、工業製品として完成されたともいうべきフォルムを、このカメラ

はもっている。もうそれだけでほれぼれしてしまう。つぎに買うとしたら、このカメラだと決めている。田中長徳

氏のいつもながらの哲学的語り口の文章に加えて、京都で撮影した(氏はよく京都に滞在する)作品が収められて

いる。

・「藤森照信の原・現代住宅再見3」、藤森照信著、下村純一撮影、TOTO出版刊。2400円。

シリーズ第三集。「住宅の射程」のテーマとかぶっているけれど、「建築家」のつくる住宅とはなんなのか?とい

うことを建築家や、住み手への取材を通じて明らかにしていく。そうは見えないが、じつは歴史書である。著者が

建築史家であるから当然なのかもしれないが、ぱっと見ただけでは「なんだ、ちょっと変わった住宅の紹介本」か

と思われてしまう危険性がある。それはとても残念なので、店頭でみかけることがあったら、ちょっと立ち読みし

てみて欲しい。

しめて、約1万円。われながら計算ぴったり!それにしても、わたしには食事よりも、本を優先させる傾向があると

いうことが、改めてよくわかった(書店の引力には逆らえないし、逆らうのはかえって健康によくない)。

- 2006/11/26(日)

全国合唱コンクール第二日目@熊本県立劇場。

11/26追記

いろいろあるかもしれないけれど、全国大会という場で、ほかの団とは違った表現はできたと思うし、お客さん

にも伝わった感はある。音楽的な評価はどうだったかはわからない。ただ、音楽に対するどん欲な取り組み、と

いう点では足りない部分があったのは否めない。いまは、悲観的でも、自虐的でもないつもり。演奏をすること

自体は楽しかった。この80人の仲間といつも一緒に練習ができればいいのに、とだけ思った。もっと面白い音楽

がそれこそ毎週できるだろうから。この想像は楽しくて、でもちょっと切ない。われわれは社会人合唱団だから。

- 2006/11/25(土)

全国合唱コンクール第一日目@熊本県立劇場。

誕生日。

11/26追記

誕生日を祝ってくれる誰かがいることは、それだけでとても幸福なことだと思った。

フェリーであっけなく寝てしまったため、オーダーができていない。熊本入りしてすぐにホテルに荷物を預けて

から、ホテルの一階にあるモスバーガーで検討。前日だというのに参加メンバーが確定していないので、電話で

いろいろたずねる。最終的には予想で作成。いつもながら難しい。作成後、練習場へ。

練習そのものよりも、一日中、マネージのことばかり考えていたためそちらで疲れた。個人的には、練習の密度が

いつもに比べて薄まっているように感じられた日だった。必死さ?みたいなものの欠如かなぁ。

- 2006/11/24(金)

熊本に向けて、大阪南港より出発。

11/26追記

乗船手続き中、NCとVineのメンバーに会う。同じフェリー。彼らは車。到着後、別府駅まで乗せてもらうことに。

フェリーの旅の良さを再認識。ただ、パブリックスペースがもっと欲しいなと思う。まぁ、翌朝6:30着だと、

すぐ寝ないといけないし、こういう構造は仕方ないのかも。(さらに追記予定)

- 2006/11/23(木)

雨が降りそうなので中止かな?と思っていたのだけれど、幸いにも雨が降らなかったため、自転車仲間のみんなと、

大原に紅葉ツアーに行ってきた(17人参加)。主催者がBD-1ユーザーのためか、17台中14台がBD-1で、モールトン

は3台のみ。これはこれで珍しいかもしれない。途中、満員の京都バスのお客さんの注目をかなり集めていたと思う。

いや、しかし今回はじめて大原、三千院への参道へ行ったのだけれど、ほんとにすごい人だ。そして、これぞ観光地

という商魂ありありの沿道の店。そういう光景に少々、くらくら来たのだけれど、まぁ本当に美しい紅葉が見れたの

でよしとするか。昼食を終えたころ14時にみんなから別れて帰途についた。ここまではずっと登りだったので、帰り

はびゅんびゅん。道が狭いのと、砂利や木の枝が多かったのでかなり怖かった。ヘルメット持って行くべきだったな。

1時間ほどで自宅に着く。

今回、唯一困ったのがフロントの変速。登りでインナーギア(ギアが軽い)を使ったあと、平地でスピードを出す段

になってアウター側にチェンジしないのだ。変速のケーブルの張りの調整がどうも狂ってしまったらしい。止まって、

変速できるように調整をしても、走っているときに変速できなくなってしまう。実は鈴鹿のレース中からこの現象は

出ていたのだけれど、レース後駅に向かう途中では回復していた。輪行の際にケーブルを分割してしまったことで、

いったん直ったものがリセットされた様子。来週か、明日出発する前にMoku2+4(自転車屋さん)で本格的に調整し

なおして貰わないといけない。

小休止の後、大阪へ。17:30-20:40、NC練習。

本番は80人なのに、きょうは20人。当日練習になって、この状態が、がらっと変わってしまうかと思うと、怖くも

あり、楽しみでもあり、複雑な気分になる。どちらかというと、大きく覆されてしまう(ベースは特に)ので、そ

れが毎回ストレスだ。いつも、本番に近い状態で練習ができればいいのだけれど、NCに限ってはそれは無理な相談

ということになるのだろうか。毎回練習に出ていたのは、なんだったのかって、ふとしたときに思わないでもない。

ぼやいていても仕方がないのだけれど。

ともかく、頑張ります。

いい気持ちで、すがすがしい気持ちで、熊本から帰ってきたいな。

- 2006/11/22(水)

スタンドで夕食。帰宅後、冬の本について構想を考える。予告では「東西四大学」ということで、東京、関西の

大学建築を取り上げるつもりだったのだが、エッセイ形式に変えるにあたり、取材や再訪のしやすさを考えて、

企画を変更することにした。前々回の京都断章の続編の位置づけで、京都学校建築(タイトル未定)がテーマ。

烏丸今出川にある母校をメインに、8~10の建物を取り上げるつもりでいくつかをリストアップ。すごいなぁ、

こうやって並べてみると重文か登録文化財のオンパレードだわ。2~3の建物については思い出深いエピソード

もあるので書きやすいだろうが、ほかは建築の印象だけで語らないといけない。母校の建物にしても、デジカメ

を買ってからは撮りにいったことがないのでじつはソース自体がない。ということで撮影に行きたいのだけれど、

明日、明後日は天気がよくなさそうだし、コンクール明けは大学の学園祭で建物の写真を撮るような状態ではな

くなってしまう。12月までお預けになりそう。ともかく、11月のうちにソースのあるものは文章考えておかない

と、今回もまたぎりぎりになっちゃうなぁ。

明日は、コンクール前関西での最終練習。あ、そうそう、船のなかで本を読むまえにオーダー考えないといけな

かった!思い出してよかった。まぁ、大概は現地で臨機応変に変わるのだけれど、初めて合流する人もいるわけ

だから立ち位置はびしっと決めておきたい。(全国コンクールに出る合唱団とはときどき思えなくなる。)

スケジュール、会計、弁当、移動、練習場所、宿泊、予算、衣装。。。。ほかにも考えないといけないことは

たくさんあったことに気づいた。あした頑張ろう。今日はゆっくりする。

最近、Wiiが欲しいなぁと思っている。大人の事情で、PS3が普及することはとても重要なのだけれど、それは

それとして、やっぱりあのWiiリモコンのインパクトは大きくて、ゲームをそんなにやらない私でもいいなって

思ってしまう。欲しいと思う一番の理由はBLEACHのゲームが出ること。BLEACHって知ってますか?ジャンプで

連載している死神が主人公の漫画なのだが、ジャンプらしく、そこはそれ、戦いにつぐ戦い。で、登場する

死神達の武器が日本刀。つまり、剣戟が中心になっている。ひとりひとりの刀に特長があるのがなかなか面白い

のだけど、それがWiiでゲームになる。これは、どういうことかというと、まさに「チャンバラ」をゲームでや

れるわけです。やー、とぅ、っぐぐぐ、えい、うおー卍解!とか、いう「なりきり」がうちで楽しめると。どこ

まで動きが追従するのかわからないけれど、これは是非とも体感したい。

ってなことを、BKのK岡に熱く語ったところ「その前にでっかいTV買ったら?」と言われてしまった。確かに13

インチの液晶では無理があるかも。いやいや、心意気ですよゲームは。どれだけ没入できるか、集中できるかは、

画面の大きさじゃない。このありあまる想像力で補えばいい。

うむ、しかし12/11に、Wiiなんか買ってしまったら(発売日には手に入らないかも)原稿は確実に落ちてしま

うような気がする。。。それはダメ。しばらくは我慢しよう。

- 2006/11/21(火)

今日買った本:

「サマー/タイム/トラベラー」1・2巻、新城カズマ著、ハヤカワ文庫JA。各660円。

会社近くの本屋で、熊本に持って行く文庫本を探した。久しぶりにSFが読みたかったので選択。決め手は、第37回

星雲賞(日本長編部門)受賞作だったこと。特にこれが読みたい!っていう本がないとき、やっぱり星雲賞はあて

になります。ちなみに今年の3月に紹介した「老ヴォールの惑星」は第37回の短編部門を受賞してました。ほえー。

もう一つの決め手は結構ミーハー。カバーイラストが鶴田謙二だったから。

ところで女性の人ってSFは読むんだろうか。ファンタジーは男女を問わないと思うのだけれど、SFってなると、

極端に男女比に差がつくような気がする。きょう、もう一冊買った本があって「鋼の錬金術師」15巻なんだけれど

これは女性に大人気なのだ。この漫画は、錬金術が使える国家錬金術師という人たちがいる世界が舞台の冒険活劇

なのだけれど、物語の根幹を成す錬金術については、話の筋上、一部に理論的な説明があるものの、根本的なとこ

ろでは、「そういう世界」というものが「設定」されているから存在しうるものだと思う。多くのファンタジーに

存在する魔法と同じで、「ある」と決められているものだ。これに対して、SFと呼ばれるものは同じように実在は

しないであろう超科学や、超常の現象が登場するけれども、その「設定」は一通りで説明されることはほとんどな

いと思う。幾重にも折り重なって、論理的に構築された「設定」なのだ。つまり、非常に乱暴なくくりをすると、

設定の単純さか、複雑さがファンタジーとSFを分けているのではないかと思う(作品の善し悪しとはむろん無関係)。

で、男性と女性というところに話をもっていくと、とかく男というものは小難しい設定や、論理構築を好むもので、

逆に女性は「現実的」なので、「非現実的」なものの設定は「単純な方がいい」と思うのではないだろうか。たか

だか空想のものに、そんなに大仰な理論を構えてどうするの?って思われているような気がする。やるんなら設定

は一個くらいにしなさいよ、そう魔法が使える!はい、設定おしまい、ってな感じで。

以上、わたしの推測でしかないので、そうでもないよーという女性はいるかもしれないし、読んでみたら良かった

って思う人もいるかもしれない。このあたりは、友人の意見を聞いてみたいと思う。

推薦するので、SF読んでみない?>私信。

- 2006/11/20(月)

11月も下旬に突入。文房具店やコンビニの店先で、年賀状の印刷受付が始まっているのを見かける。来年の干支は

「亥」であるけれど、これがまた難しいなぁ。年賀状のデザインを考えるとき、まず基調にするのはその干支の動物

だと思う。動物によっては既存のキャラクターがあって、イメージしやすい。犬ならスヌーピー、うさぎならミッフ

ィーとかね。ネズミだったら、世界一著作権にうるさい会社のシンボルキャラクターなどもそう。でも、イノシシっ

て古今東西、物語やアニメ、漫画の主人公になったことがあるのだろうかって思う。だから、絵をかけっていわれて

も簡単に描けないのだ。そうなると、あとは干支とは無関係のデザインでいくしかなくて、だから難しい。

とはいっても、去年などは結局、年賀状は書かなかったのだ。冬コミの準備(はじめてのオフセットだった)であた

ふたしていたし、BKの演奏会がわりと遅めだったので疲れ切っていた。今年もまずは演奏会ありき、冬コミありき、

なので年賀状に力を割けるかどうか、正直自信がない。年賀状をもらってうれしい、っていう感覚も最近ずいぶんと

薄れてしまったことも意欲がわかない理由。なのに、出すのならば、それなりのクオリティーのものを出したいとい

う自意識があるものだから、どうしてもハードルが高くなる。めんどくさがりなのに、凝り性っていうこの性分は、

ときにやっかいだ。

あ、さっきちょっとイメージ(干支以外)が浮かんだので、書く気になったらそれでいこう。なんのかんのいっても、

いったんデザインを始めると楽しいからなぁ。

熊本への交通手段を確定させる。行きは大阪南港からフェリーで、別府へ。そこから九州横断特急で熊本へ。大阪

南港を18:50に出て、熊本には翌日の11:21分着。ちょっとだけ「旅」とか「旅情」を感じさせるコース設定。

フェリーは二等寝台を予約。インターネットから予約すると2割引らしいが、そんな高率の割引でいいのか?

ただでさえ原油が高くなっているのに、とフェリー会社の行く末を気にしてしまう(時刻表を見ると2007年1月

の運行から、所要時間が10分延びており、航行速度を下げることで原油高に対応している様子)。

フェリーで行くからには、晴れて欲しい。陸地の明かりのない静かな瀬戸内海を煌々と照らす銀河を見上げたいのさ。

で、ついでに宿の方について再検討してみた。以前書いたけれど、わざわざ個人手配したのに、NCの団体予約と

同じ宿になってしまったのだ。それをNCのHさんに話したところ「直前になると旅行会社が押さえていた分が、

放出されるかも」というアドバイスをもらった。うーん、一理ある。で、先に予約につかった楽天トラベルを検索。

結果は。。。予約可能2件!前から大幅ダウン。しかも一番高いのと、一番安いのしか残ってないョ。うーむ、

各ホテルの直接予約を検索しても、空きは一件もない。予想外れか、もっともっと直前になればあるのかなぁ。

夕飯に、コンビニで売っていたカボチャのポタージュスープを飲む。カボチャそのものは、味とか、食感が好きに

なれず、「食べられないことはないが、あまり好きではなく、子供のころは食べなかった」野菜である。だが、ス

ープや、ケーキといったものに混入された形のものはOKなのだ。自分でも不思議に思っている。

あ、そうそう、左の顎関節の痛みは消えました。楽観療法の効果があったってことか。

(要、経過観察ではある。)

- 2006/11/19(日)

静養、というか雨に降りこめられていた。昨晩は、短時間にいろいろな夢を見たが、どれもあまり良い夢では

なかった。特に最後に見たやつなどは忘れてしまいたいのだけれど、そういう夢に限って鮮烈に記憶されてし

まうもののようだ。

午後から夜にかけて実家へ帰る。母からオーストラリアの様子を聞く。わたしの従兄弟(母の妹の息子)の

結婚式に親族代表として行っていたのである。海外挙式ではなく、従兄弟はアデレードの大学病院に勤めて

いる駆け出しの外科医で、現地在住なのである。香港とオーストラリアで育ち、日本に住んだことはない。

国籍も英国籍である。オーストラリアの人と結婚するのかと思ったら、留学生だった日本人の女性が相手ら

しい。こういうのを「捕まった」(母談)というのだろうか。

英語、広東語、日本語が入り混じるパーティだったが、関西のおばちゃん精神でなんとかなったものらしい。

あんたは英語がわかるから大丈夫やろ?などと母は言うが、わからなくてもなんとかなる!という開き直り

精神のある母の方が社交的には向いているような気がするのだが。わたしは気が弱い。

途中、いとこの嫁が冗談で「カナダに移住したい」などと言ったらしいのだが、それを叔母(いとこの母親)

が聞きとがめて「カナダなんかにいったら、才能が潰れる。外科の技術を磨くにはアメリカへ行きなさい!」な

どと言い返して、はやくも嫁姑争い(一方的?)があるようだ。「あんたんとこもそうなる」とは、叔母が母に

言った言葉だが、誠に遺憾ながらそういう予定が立ちそうもないので心配いらないと思う。

ところで、その嫁のことを母は「○○ちゃん」と呼んでいたので気になって尋ねてみると、わたしの友人と同じ

名前だった(なので愛称も同じ)。なんの前触れもなく呼ぶものだから、一瞬、母が友人のことを知っている

のか?と錯覚。よく考えれば会ったことはないし、まぁ、単なる偶然なんだけれど。私が想像してしまう人物

と違う人のことを、同じ呼び名で語られることの違和感はずっと続いた。なぜだか、落ち着かない気持ち。

アデレードは、京都のようなこじんまりした街だという。いとこがどこかへ移住してしまわないうちに、一度

訪ねてみたいと思うのだけど、実現するかなぁ。

夕食後、口を開けると左の顎関節が痛む...右奥歯をかばって食事をしているせいだと思いたいけれど、もし

顎関節症だったら、この時期かなり痛い。痛いどころじゃない。頑張ってやってきた結果がそうだったら、

救われない。とりあえず、楽観的になるように努める。明日になったら、治ってるさ。

- 2006/11/18(土)

NC練習、15:00-21:00。

水、木、金、土と歌いっぱなしなのと乾燥のため、ちと喉がつらい。

NCとBKを単純に比較できないけれど、この曲を歌うぞ!っていう気概がBKの男声には決定的に足りないような

気がする。もっと単純に言うと、根性がないってことだ。金曜日と土曜日のこの練習の濃さの違いはなんなんだ

と考えて、思い至った結論。

あと一ヶ月、どうやって鍛えようか。

- 2006/11/17(金)

BK練習、18:30-21:00。

BK宴会、21:30-23:30。

水曜日のベース補習の成果はそれなりにあったと思う今日の練習。ようやく整理されたかなぁという程度

だけど。逆に弱点がよりはっきりしてきた。ただ、演奏会一ヶ月前としては、かなりよくないのには変わ

らない。楽譜の見方が総じてよくないので指揮者の音楽についていけていない。気づいたひとには注意し

てみるのだけど、こういうものはくせみたいなところがあるので、なかなか直らないようだ。困った。

あと、どうも最近音が簡単に下がりやすくなっている。ちょっと前まではこれほどひどくなかったと思う

のだけど、人数が増えてきたせいかなぁ。途中、S田さんから注意を受ける。必死になりすぎて、ベース

全体が見れていなかった。自分だけ頑張ってもだめなんだ。とはいえ。。。

虫歯があるのに、最近チョコレートがやたら食べたくなる。てっとりばやく血糖値をあげられるからか

もしれない。わたしは昔からよく、「空腹で頭痛」になることがあって、そのせいかエネルギー補給に

は体が敏感になっているのだ。冬場を生き抜くための生存本能ともいえる。全然食べなくても平気なと

きもあるのだけど、いま食べないと確実に死にそうになる!というときの体調には微妙な違いがあり、

これを人に説明するのは難しい。わたしが一人で行動することが多いのは、そのタイミングを同行者に

強要することができない、あるいはみんなにあわせるのが苦手という理由がある。旅行などは特にそう

だったりする。まぁ、そんなことばかりいってると、大人になれないので、すこしずつ改めよう、ある

いは体質改善しようとは思っている今日このごろ。

オーストラリアより、母帰国。明日、練習前に少しだけ実家に帰るか。

- 2006/11/16(木)

20:10-21:50、NC京都補習。烏丸今出川某所にて。

22:00-22:30、補習参加のTJさんと夕食。Coco一番屋にて、肉じゃがカレー。

仕事、同じプロジェクトの運用開始可否の会議で、じつに3回目のリジェクトをくらう。

何度同じ説明をしているのか。納得してもらえず。開発と工場の板挟み。いい加減決まってくれないと、

精神的ダメージが大きい。また新しい資料作らないとならないよ...。四面楚歌が続く。

- 2006/11/15(水)

実家の近所にある歯医者から、逃亡すること10年。あのとき完治させなかったツケがまわってきたか

どうかはさだかではないが、とりあえず欠けた歯はけっこう深い虫歯でありました。しかし、十分治療

可能という説明を受けて、昨日の晩から仕事が終わるまでの不安はあっという間に解消されたのであった。

これまでいくつかの歯医者にかかってきたけれど、これほど丁寧に歯の状態、これからの治療方針、今日

は何をやるかを説明してもらったのははじめてである。具体的な治療をする前から、これほど気が楽にな

ったのはこの説明の力が大きいと思う。なんの下調べもなく、とびこんだ会社近くの歯医者であったけれ

どよかったなぁと思っている。あと、印象的だったのが歯のレントゲンを撮ったあと、すぐに診療台にそ

なえつけの液晶モニターで、その画像が見られるようになってたこと。その画像を元に説明を受けたわけ

だが、世界はえらく変わったものだ。

というわけで、これからゆっくり治してゆきます。

19:00-21:00、BKベース補習。おうき会館にて。参加できないかと思っていたけれど、今日は治療がな

いに等しかったので間に合った。

21:10-22:00、夕食。おうき会館近くの花一輪にて。ここはなんでもおいしいです。少人数のときしか

食べにいかないので、BKメンバーでも知らない人は多いと思う。

今日買った本

「住宅の射程」、磯崎新、安藤忠雄、藤森照信、伊東豊雄著、TOTO出版。1600円。

夕食後、烏丸を下がっていると大垣書店がまだ開いていることに気づいた。そうだ、BKの宴会帰りだと

当然しまっているが、いまはまだ22:30だ。閉店は23:00。寄らない理由がないよね?と自問自答して

店に入った。そろそろ、冬コミの本の中身について具体的なイメージをしないといけないが、建築コー

ナーによることで、だいぶと刺激を受けたように思う。やる気になってきた!で、買った本であるが、

少しでも建築に関わっている人ならば、この4人がいかに豪華メンバーかわかるというもの。「21世紀

の住宅論」という講演会の記録である。しかし、やっぱり建築を知っているひとなら、少しおやっと思

うはずだ。なぜ、おやっ?なのか、そして、住宅というものについて思ったこと、それは後日書こうと

思う。

なぜなら、もう寝ないといけない時間なのだ。練習があったので、金曜日の晩のような感覚だったのだ

けど、帰宅した23:00は十分遅い時間。しかも、今は24:30を回っている。

おやすみなさい。

そういえば、あした(16日)はNC京都補習だ。。。

- 2006/11/14(火)

なんの変哲も無かった右奥歯(奥から二番目)の側面が突如として欠けてしまいました。じつは一週

間前に、口をゆすいでいるときに何か固いものがあって、はき出すと歯の一部だったのです。で、場

所が特定できないでいたら、二三日前からパンを噛むとき、どうも歯茎にあたって痛いような感触が

あって、どうもそのあたりじゃないかと疑って、鏡を見ながらすこしいじっていたら、欠けました。

恐ろしいです。別に歯痛などはないのですが。。。空いた空間が痛々しいのと舌でさわった感触が奇

妙なことこのうえない。欠けた部分は黒ずんでいたので、長い年月をかけて蝕まれたものと推察。鏡

で見る限り現在欠けた部分周辺には黒ずみはなさそうなのですが、これ以上拡大するのは勘弁です。

というわけで、明日急遽歯医者に行ってきます。

ちょっと、動転しているせいかですます調になってしまいました。

たまにはいいか。

- 2006/11/13(月)

きのうあれだけ気をつけていたのに、今日少し喉に変調がみられる。うーむ、あぶないあぶない。

コンクールまであと二週間。乗り切らないと。うがいなどしてみる。

ところで、冬コミ本の製作について、一年前のスケジュールはどうだったか見るため、過去の暗室

を参照してみた。すると、コンクールも終わって12月に入ってからやっと構想を練り始めていたこ

とがわかる。原稿も喫茶店に数日こもってすごいスピードで書いているし、突貫作業だった。たぶ

ん、思い出してみるに去年の11月はコンクール(NC、YKのダブル)+いろいろあって精神的な余

裕がまったくなかったから、着手する気力すらなかったと思う。今だって、好転しているとはいい

がたい状況だけれど、コンクールはNCだけだし、なにより曲の負担が少ないことがありがたい。

(マネージだけはいつも心配。昨日、考え込んでしばらく眠れなかった。)

実際の作業はコンクール後になるとしても、構想や準備面だけは11月のうちに終えておこうと思う。

ところで、暗室を振り返っているときに偶然見つけた。去年の電気あんか導入日は、11月11日だった。

つまり今年よりも一日早いのだ。急激に寒くなったから、今年の方が絶対早いと思いこんでいたのだ

けれど、寒さの感じ方がかわっていなければ、この時期の気温としては同じくらい(平年並み)という

ことなんだろう。ただ、去年はゆるやかーに変わっていったとは思う。

いやはや、こうやって見ると日記っていうのは面白い。続けていると意味が発生してくるもんなんだなぁ。。。

- 2006/11/12(日)

ちょおいと、モールトンで散歩するかなぁと、出かけたのだけれどあまりに寒すぎて20分ほどで

帰ってくる。これからの季節は十分に準備(衣類、食料など)してからでないといけないな。

途中、空と京都タワーの風景を写真に収めたくなって構図を探したのだが、28mmのGRでは思う

ような画にならない。よっぽど近づかないとタワーが小さくなりすぎてしまうのだ。こういう

とき望遠を使って雲とタワーだけを切り取りたいなと思う。

結局、真下まで行ってしまった。

帰宅後、自分の部屋から。

きのうから、敷き毛布に引き続いて掛け毛布を導入。今日からは、足下に電気あんかをいれる。

これでなんとか風邪をひかずに済む。加湿器はまだいらないかも。

- 2006/11/11(土)

13:00-15:00、学部・院生時代のOB会。京都、平安会館にて。恩師の壮健な様子を見て安心する。誰も来て

いないだろうと思っていたら、同期が4人も来ていたのは驚いた。その中に、同じ学会に出ていた同期もいた。

友達というような関係ではなく、互いに切磋し、その存在を認めあえるような、そんな男だ。事業が近い会社

に入って、それぞれ8年ほど経って再会した今日。今も、変わらない存在感に刺激を受ける。そのことが嬉しか

った。再会を誓って別れた。

16:15-17:45、中高大の同級生の結婚式二次会。大阪、梅田にて。ほんの数m先にいる友は、なんだか別世界

にいるように感じられる。二次会というものの雰囲気、出席者、出し物、すべてに現実感がなくて、客観的に

冷静に見つめている自分がいる。会が終わって一番に会場を出ると友と奥さんが待っていた。少しだけ交わした

言葉で、昔のままの変わらない友だと気づく。そのことでやっと現実に戻る。救われた気持ちになる。

18:00-21:00、NC練習。桜宮にて。到着時、ベース0人。残り30分になるまでわたし一人(最終的に二人!)。

ディバイドの練習をすることになっていたのにできやしない(最大3つに分かれるのだ)。ローテーションブレ

スもできない。他パートと同じ音になるところでしかブレスを吸えないってことだ。一人で歌うことには慣れて

いる。それがつらいわけでもない。むしろ、余計な音がなくっていいとすら思う。これでベース全員そろったと

きに、ちょっとでも幅のある音色なんぞだしやがったら容赦しない。そんなやつは熊本に来たって、オンステさ

せてやらない。私は傲慢か?

帰宅前、コンビニで買い物。またしても衝動的に「BOMB(ボム)」12月号を買ってしまう。全然、そんな気な

かったのになぁ。上戸彩かわいい。

- 2006/11/10(金)

BK練習、18:45-21:00。うまくかみ合わない感じ。どうしたらいいだろ。

明日、忙しいため宴会に出ずに帰る。帰宅後、録画していた番組を見ようと思ったら、バレーだかなんだかが

延長になったせいで途中で切れていた。やり場のない怒りってのはこういうのか。うまくいかないときは、い

ろいろ悪いことが重なるものだ。

水曜日、どうでしょうの後にたけしのコマネチ大学数学科という番組をやっていた。その名の通り、古今の有名

な数学の問題を、コマネチ大学数学研究会(たけし軍団)、マス北野(たけし)、現役東大生がそれぞれ解くと

いうもの。数学は得意ではないけれど、こういう番組は好きだ。そのときやっていた問題は、「ビュッフォンの

針」という問題を変形させたもの。問題を記すので、興味のある方はやってみてください。頭のいい中学生くら

いなら、解いちゃうかもしれない。

問い:10cm四方のタイルがしきつめられた上に、直径3cmのコインを投げたとき、コインが4枚のタイルにかか

る確率を求めよ。

もともとの「針」の問題は、ある長さの針を、直線が等間隔に平行に何本も引かれているうえに投げたとき、線

にかかる確率を求めるというもの。で、この問題と先ほどの問いもそうだが、本当に面白いのは問題を解いた後

のこと。確率は計算できるけれども、実際にコインを投げたり、針を投げたりしても求めることができる。番組

中でもコマ大の面々は、銭湯のタイルに牛乳瓶のふたを投げて確率を求めていた。この確率の精度を高めれば高

めるほど、「ある数学的なもの」が正確に求められるのだ。

それは円周率π(パイ)。本家の「針」の問題からは想像つきにくいけれど、タイルとコインの問題からは、

コインという円が出てくるから、なんとなくイメージが沸く。

このことを知ったとき、「数学ってのは本当に鮮やかだ」と思えた。

そういう瞬間があるから、人間は何かを学ぶことをやめられないのかもしれない。

音楽だって、そうだ。もっともっといい瞬間があるはずだろう。あきらめたり、妥協したら見えないものがある。

ともかく、頑張ろう。いろんなことを。

- 2006/11/9(木)

朝食がパンの時や、夜、すこし一息いれるときにミルクティーを飲む。牛乳が切れているときは、紅茶になる

のだけれど、そういうときはとても悲しい。そもそもノーマルの紅茶はあまり好きではないのだ。どうしても、

舌と馴染まない。飲み終わったあと、舌の表面をコーティングされたみたいになるのが嫌だ。それが、どうだ

ろう、牛乳をいれるだけでまるで別の飲み物に変わってしまう。舌に浸透してくる感じがする。味わって飲み

たいと思うようになる。コーヒーも似たようなものだ。つまり、牛乳が好きなんだ、私は。

出演タレントよりも、画面に登場しないディレクターの方が元気いっぱいの番組「水曜どうでしょう」。KBS

京都ではそのどうでしょうの再放送版、「どうでしょうリターンズ」を毎週水曜日に放映中である。現在、

どうでしょう班一行はアラスカのユーコン川、150kmをテント生活を送りながらカヌーでくだっている。

録画していたきのうの放送を見ると、カヌーを川岸につけるとき(手順とタイミングが重要)に藤村Dが

どういうわけか興奮して「イェーイ、イェーイ、イェーイ!」と三連呼。この連呼が、わけもなく、そして

どうしようもなくツボに入ってしまって、爆笑してしまった。で、巻き戻してもう一度見ると、やはり同じ

ように爆笑。なんでこんなに可笑しいんだろう?と自分でもいぶかしみながらも、見ると笑いを我慢できな

くなってしまい、結局十回くらい見ては笑いを繰り返してしまった。ちょっと変か、私。いや、でも笑わそ

うと思ったことで笑ってしまうよりも、こういう笑いの方が気持ちいいじゃないか。笑う門には福来たる、

ですよ奥さん!

- 2006/11/8(水)

今日から冬用の背広にしたのに、帰り道では更にコートが欲しいくらいであった。変化が急激すぎて、服装

がついていかない。毎年、全国コンクールの時期に冬服を買うのだけれど、今年はいらんかなぁと思っていた。

九州もこんなに寒いんだろうか?服を買わないかわりに、いい加減くたびれた靴を新調するか、と考えていた

昨日までの計画は見直さなくてはならぬ。

「光ってみえるもの、あれは」、快調なペースで読んでいるつもりだったが、ようやく5分の2といったところ。

意外と量がある。あと、いつものくせで気になる文章があると、いちいち本を閉じて物思ってしまうのだが、

そういう箇所がわりとあるからかもしれない。

やはり出た、Intel Core 2 Duo搭載のMacBook。予想よりやや遅かったけど、商売的にはこの時期が正しい。

http://www.apple.com/jp/macbook/macbook.html

「スクーターの値段でスポーツカーを手に入れるようなもの。」(Appleの解説)は言い過ぎ(笑)。

わたしのMacBook(Intel Core Duo搭載、2.0GHz)よりも、最大で25%速いということだが、

いまのところ遅いと感じたことはないなぁ。なお、ぱっと見た感じでは、CPUと二次キャッシュ

以外のスペックは変更ないみたい。たぶん、どこのサイトでも触れていることだと思うけれど、

明日以降、店頭在庫処分をやっているうちに、安くでCore Duo版の旧モデルを買って、浮いた

分をメモり増設に回すほうが賢いと思う。PCの性能はCPUよりもメモリの量ですよ!

- 2006/11/7(火)

他人の書いたプログラムを読むのはしんどいというのは世の常で、トラブルのため、昨日、今日とそんな

ことをしていたら大層疲れてしまった。目がだるい、頭が重い。眠い。しんどいので早く帰りたいなぁと

思っていると、もっと大きなトラブルが重なって、帰るに帰れなくなってしまうのも世の常。こういうと

きは、すっぱりとうっちゃってしまって、つぎの日に考える方が快方に向かうことが多い。最低限、なん

とかなるだろうという応急処置だけして、帰宅した。忘れないように途中で頭痛薬を買う。昨日、じつは

薬がなくて、結局一晩中頭が痛くて眠れなかったのだ。頭痛は冷やしても完全には治らない、薬を切らし

てはじめてわかる(というか毎回認識しなおす)、これも世の常。

眠たいので、眠りたいけれど、早く寝ると夜中に目がさめて、また眠れなくなるのがこわくて、眠れない。

こういうときの有効な対処方法を、未だに確立できないでいる。

外でも走ってこようかな。。。

あまりの体調のアンバランスさに、少々、参っている最近なのだった。

外は寒いので、ピアノインストゥルメンタル専門のインターネットラジオを聞いて過ごす。

眠さというよりも、心地よいまどろみに変わってきた。

- 2006/11/6(月)

仕事の終わりかけより頭痛発症。なんでこんなにしょっちゅう頭痛になるのか。

微熱少々。まだよくなってなかったか。

冬コミ、当選しました。土曜日(二日目)、西れ-61a「山Dの電波暗室」です。

新刊の構想をちょうど昨日あたりから練っていたところ。今回は、二冊目と同じく近代建築写真+エッセイ

というスタイルになりそう。文章が多いと急がないといけないような気がするのだが、じつは、文章量とし

てみると一冊目、三冊目の解説文章の方が、二冊目のエッセイよりも多いように思う。まぁ、ともかく頑張

ってみます。

今日買った本

「光ってみえるもの、あれは」、川上弘美著、中公文庫。590円。

「真鶴」はどうしたんだよ!という声が聞こえてきそうであるが、金曜日に少し読んだところ、ちょっと

ダウナーな雰囲気の文章だったため、少し寝かせたくなった。で、同じ金曜日に友人にすすめられたこち

らの方を立ち読みしたところ、するすると読み進んで止まらなくなったので買ってきた次第。作品自体が

刊行されているのは知っていたけれど、もともと新聞小説であるということで敬遠していたのだ。

新聞小説というのは毎日紙面の下の方にあるあれです。どうも子供のころ新聞小説の文面をいくつか読ん

でみて、面白いと思ったことがなくて、そのイメージがずっと尾を引いていたのである。なぜ面白くない

と思うか、それは第一に一回の文章が短いのでストーリーがなかなか進行しない。いや、正確には読み続

ければ進行するに違いないのだが、一話完結ではないから、その日一日だけ読んで面白いかというと、こ

れが全然面白くもなんともないのである。結構いらちなのだ。それに、文章や会話が非常に中途半端なと

ころで切れるので、これがまたいらいら度を増す要因になっている。

だったら、毎日切り取って何日かたまったら読めばいいのかもしれない。実際、母は若いころそれを実践

していたという。が、海のものとも山のものともわからないうちから毎日切り取って、続けて読んだら、

つまらなかったということになるとショックである。第一、わたしは毎日切り取りをするほど勤勉ではな

いので、絶対とぎれるに決まっているのだ。我慢が効かない性質でもあるので、途中で少し読んじゃった

りするかもしれない(だめな人間だ!)。というわけで、この手法はやったことがない。

では、まとまって本になればちゃんと読めるのじゃないか?と思われるかもしれないが、きれぎれに読ん

だ文章を、面白くないと一度感じてしまったら、それをまとめて読みたいとは思わないと思う。

で、この本の話になるのだけれど、まるで一話完結のように一回一回の文章の固まりがきちんと整ってい

るのだ。章にわかれているけれど、その途中、途中で一行のブランクがある。おそらく分量からして、新聞

一日分だと思う。一日、一日の文章が面白い。どこをとりだしても、くすっと笑えたり、ふーむとうならさ

れたりする。それでいて、続けて読むときちんとストーリーというかエピソードなんだけれど、話がつなが

っている。これは、連作短編を得意とする(と私は思っている)川上弘美ならではのことだと思う。どんな

新聞小説でもここまでうまいことはたぶんない。あるとすれば、夏目漱石の「吾輩は猫である」くらいか。

って、ほかに新聞小説を読んだことがないのでひどくいい加減な推測だけど。

「(山Dが気に入るタイプの小説だから)読むといいと思う」って言ってくれた友人の言は正しかったなぁ。

さすがです。ありがとう。

ところで、新聞小説ってどうやって書いてるんだろう。四コマ漫画と同じで、毎日書くのかなぁ。

- 2006/11/5(日)

体調やや回復。気分転換のため、少しだけ散歩。

うちの近所のルーブル美術館へ(嘘)

京都市美術館(本当)

柳湯(新柳馬場仁王門下ル)

京都市美術館ではルーブル美術館展、向かいの近代美術館ではプライスコレクション展と話題の展示が

重なっているせいか、たくさんの人出。疎水縁で絵を描いている人も多い。人が多い美術展は苦手なの

でどちらも素通り。体力がなかったというのが一番の理由だけれど。

二条から五条までの縦の通りには、まだ通ったことのないところが結構あることに気づいた。

- 2006/11/4(土)

早朝より、頭痛・嘔吐。4月の東京カンタート当日朝と同じ症状。

食欲はないが、症状を悪化させないため、栄養だけ補給。ぶどうパンとスライスチーズを口にする。

伏せる。

- 2006/11/3(金)

NC全国マネージ、ほぼ決着。当日の動きを検討。現地情報が欲しいところ。

BK練習、18:00-21:00。

BK宴会、21:30-24:30。マネ会同時進行。

- 2006/11/2(木)

NC全国マネージ、結論は明日に延期。

昨日より、とうとう冬の掛け布団+敷き毛布を導入。暑いと思うような日中もあった10月に比べると、さすがに

11月は冷えるということをようやく体感。夏と同じ寝床ではお腹が痛くなるのも道理である。そんな馬鹿なとお

思いでしょうが、うちの部屋は保温がよくて窓をあけなければ夏ふとん一枚で寝ても大丈夫だったのですよ。い

やそれにしても、例年はこの時期までひっぱったことはないので、やっぱり今年は残暑が長かったということな

んだろう。今年の冬は暖冬だろうか。それとも急転直下、厳冬になるのだろうか。冬コミの待機行列時以外は、

寒い冬でも割と平気。

ああ、毛布にくるまるって気持ちいい。冬ならではの感触。

- 2006/11/1(水)

NC全国マネージ、昼、夕方。ようやく決着に向かうが、結論は明日。

今日買った本

「東京人生 since1962」、荒木経惟著、バジリコ株式会社刊。1500円。

荒木経惟の写真集を買ったのは実は初めてである。この写真集は彼自身が選んだベストショットを編んだと

帯に書いてある通り、本当にいいとこ取りと言っていいと思う。彼の名は一般には「過激なヌードを撮る変

なおじさん」として知られていて、それは正しい認識ではあるけれど、ヌード以外の写真を見たことがない

のは非常にもったいないと言うしかない。立ち読みでもいいから、一度それ以外の写真を見ることをお薦め

したい。「天才アラーキー」の名前は伊達じゃない。

この本にも被写体としてたくさん出てくるけれど、本当に奥さん(荒木陽子)を愛していたんだなぁという

ことが、じんわりと伝わってくる。

『一人に幸せは来ないってわかってる。愛しい人と一緒じゃなきゃね。』

「真鶴」、川上弘美著、文藝春秋刊。1429円。

えーっと、表紙に『サイン本』と書いてあったのでつい。それにしてもいつのまにサイン会なんてやったん

ですか、ジュンク堂さん。行きたかったよ。。。!

お腹が痛いので正露丸飲んで寝ます。

- 2006/10/31(火)

NC全国マネージ、随時。いろいろと調整が続き未だ決着せず。熊本市内の交通事情がよくわからないのが

一番の困りどころ。距離と時間が比例するとは限らないからね。鉄道は定時運行だとしても、本数の問題

がある。全国に散らばるNC団員。出身者が現時点で一人もいない(一人いたが英国留学中...)のはやや

つらい。それにしても、毎年のことながら、まったくシード団体の特権(早めに動ける)がいかせていな

いのは、マネージのやり方に問題があるんだろうなぁ。

あまり時事ネタはここでは書かないのだけれど、前に紹介した失敗学を読んでいたせいもあるが、これは

ちょっとなぁというニュースがあった。新幹線新駅の問題で、JRへの工事費支払い期限がせまっている

ことで、納入しない立場をとっている滋賀県だけれど、記者の「JRからの損害賠償請求も考えられるが、

どう思うか?」という問いに対して、知事の答えが「そのときなってみて考えればいいのでは」であった。

新駅計画の是非についてはここで述べないけれど、想定されうるあらゆる「失敗」について、シミュレーション

するのが組織の長の役割だとすると、かなり無責任な発言に思える。新駅に投資するよりも請求の額+裁判

の費用が多いor少ない(あるいは多い)、そういうところまで考えておくべきだと思う。でなければ、新駅

が建設されようとされまいと、必ず何らかの「失敗」が県政に起こるような気がしてしまうのだけれど。

「マーフィーの法則」の一番始めに書かれている法則を思い出す。

"If anything can go wrong, it will."

(失敗する可能性のあるものは、失敗する。)

そろそろ、日中の暑さもほとんどなくなり、いつの間にやら乾燥シーズン。きょうはお風呂の湯を張った

まま眠ることにします。風邪に気をつけないと。最近、薬局に並んでいる「鼻うがい」、一度試してみよ

うかと思っている今日このごろ。

- 2006/10/30(月)

NC全国マネージ、随時。かなりばたばたする。明日も続行。

昨日、熊本のホテルを予約した。誕生日でもあるし、今回は少し良いところに泊まろうかなぁと考えて、いつもの

楽天トラベルで検索してみたら、なんと。。。ほとんど選択肢がない!JALもANAも、とにかく1万円以上の

ホテルはひとつも空きがない状態。別口や、ホテルのHPでも一部屋もないなんて。しまった...ちょっと行動が

遅すぎたみたい。だってもー一ヶ月切っているわけだし。で、あるところをとにかく見て回って、雰囲気の良さそ

うな6000円のビジネスホテルをなんとか予約できた。雰囲気の良さそうって重要なのだ。気持ち良く眠れるかどう

かは次の日の演奏におおいに影響があることだから。

で、その直後、団で手配していたホテルにダブルブッキングがあって、変更の末、わたしが予約したホテルと同じ

になってしまった。しまったというか、別にみんなと同じでもかまわないけど、わざわざ別手配にしたのに、なん

かくやしいじゃないですか!あーあ。

- 2006/10/29(日)

静養。散歩少々。

NC全国マネージ、21:30-23:00。

更新休みます。

- 2006/10/28(土)

NC練習、17:45-21:00。

朝、NCのマネージでM川さん宅へ。うちから近いといえば近いのだけれど、自転車がないとやはりしんどい距離。

きのうルイガノ号がパンクしてしまったので、鈴鹿以来、輪行状態(分解)のままだったモールトンを組み立てる。

組み立てに際して、気になるのはシートポストの高さあわせと、ハンドルのアライメントあわせの2つ。どちらも

分解時には取り外し、あるいは回転させるため、この作業がいるのだけれど、サインペンなどで位置を記していて

もなかなか一発で思うようには決まらないのが悩ましい。いっそ、型枠だとか治具を自分で作ってしまいたくなる

が、ほかのモールトンオーナー(に限らず、折り畳み式のユーザー)の皆さんはどうしているのだろう?と思う。

不眠改善のために、病院で診察を受ける。待ち時間1時間半。ほえー。待合室にあった「家栽の人」を読む。じつ

は初めて読んだ。妙に落ち着きを与えてくれます、この漫画。病院にはぴったりなのかもしれない。

昨日から喉の調子が悪い。高い音程のピッチがどうしてもさがってしまう。あまり声を出さす、どうしても必要な

部分だけ歌うようにする。しかし、ベースは人数が少ないから、どうしても出さざるを得ないんだよなぁ...。なん

でみんな、関西コンクール後の練習には来ないんだよぉ、ってわたし先週休みましたね。というか、あまり歌えて

ない人ほど来ないってことです。どうなってるんだみんな!

しんどい、疲れた。あしたは体と喉を休めよう。。。

- 2006/10/27(金)

BK練習、18:30-21:00。

BK宴会、21:30-23:00(途中退席)。

NCマネージ、24:00-26:30。

NCの用事で少々予定が狂ってしまい、夜中に大宮寺ノ内のNC団員宅へ自転車で急行(>迷惑かけました)。と、

その道中、明らかに自転車の可動範囲から「ペタン、ペタン」という異音がするのだ。さてはタイヤに何か張り

ついてしまったかと思ったのだが、到着してから調べてみるとびっくり。後輪タイヤに画鋲が突き刺さっていた。

さっきの音は画鋲が路面に接触する音だったのだな。それにしても、気づいたはいいけれどおかげで空気がほとんど

抜けてしまい完全なパンク状態。帰り道は下り坂で楽なはずなのに、べこんべこんになった後輪を必死で駆動させて

20分ほどの道のりを帰ったのだった。いい運動?になったか。すれちがう人はあまりのべこべこ、べたんべたんとい

う音に驚いていたような気もするが。

- 2006/10/26(木)

ネットのニュースによると、横浜の山下公園に係留されている「氷川丸」と、その近くにある「マリンタワー」

の運営会社が今年中に解散することが決まり、その二つの展示も12月25日で終了することになったそうなのだ。

青天の霹靂ってほどではないけれど、ちょっと残念。氷川丸は日本全国でも数少ない船の内部を見学できる施設

だっただけに、艦船ファン(でも船酔いする)のわたしにとっては貴重な存在なのだ。なんでも日本郵船に譲渡

されるそうだけれど、その後の身の振り方については書いていなかったので、行く末が気がかり。舳先ぎりぎり

まで立つことができるので、よくカップルが「タイタニックごっこ」をやっていたりしたので、結婚式場とか、

そういう施設になると横浜っぽくていいかも。実際に氷川丸ではそういう企画をやっていた。わたし自身は、

カップルがはけたあとに一人タイタニックごっこ(?)をやってみたけれど、あれはすごく怖いです。真下には

10m以上下に海面があるだけだから、高所恐怖症にはたまらんです。

船の見学というと、あとは船の科学館にある南極観測船「宗谷」、名古屋港にある同じく南極観測船「ふじ」が

あるけれど、豪華さという点ではやはり氷川丸が面白いかなぁ。あ、そうそう現役の南極観測船「しらせ」は、

2007年に退役予定らしい。ぜひとも、先代の二艦に続いて、どこかの港で見学展示を行って欲しいもの。その暁

には、どこであろうと飛んでいって、乗艦コンプリートを目指すのだ。

- 2006/10/25(水)

きょう買った本

・「だから失敗は起こる」(NHK知るを楽しむ-この人この世界テキスト)、畑村洋太郎著、NHK刊。683円。

NHKのことをことさら褒めたり、批判したりするつもりはないとはじめに断っておくが、NHKの良いと

ころは、頻繁に再放送をすることだと思う。この点、民放はあまり積極的ではないと思う。つい先日、フジ

テレビが古畑任三郎vsSMAPをゴールデンに再放送したけれど、あれは画期的なことで、もっとやってほし

いなぁと思う(フジ曰く、再放送って呼ばないらしいけれど)。その決断にいたったのは、その番組に対す

る視聴者の需要があるということだと思う。NHKは、そういう声に応えて放送しているわけではないと思う

けれどね。でも、編成としては正しいと思うのですよ。

で、わたしはどういうわけかこの再放送で、かつて見逃した良い番組を観ることができたということが多い。

今回買ったテキストの「だから失敗は起こる」もその一つ。失敗学という、失敗を生かして真の科学的理解

を得るという趣旨で、著者の畑村洋太郎氏が講義するもの。回転ドア事故、羽越線脱線事故、JCO臨界事故、

そして福知山線事故、それら具体的な事故の調査を通じて、なぜ事故=失敗が起こったのか?を毎回解明して

いくため、その失敗から得るものというが机上の論理ではなく、自分たちの身の回りにすぐにでもいかせそう

なそんな気にさせてくれるのだ。だから畑村氏は大学の教授だけれども、「現場をよく見ている人」という感

じがする。

大部分を見逃していたから、せめてテキストでも読もうと思って買ってきた。放映されたのは8、9月だけれ

ど、再々放送が平日の午前中にやっているらしい(あ、録画すればいいのか)ので今でもテキストが手に入る。

これも再放送のおかげ。

その他

・「成恵の世界」9巻、丸川トモヒロ著、角川書店刊。540円。待望の新刊デス!

・「げんしけん」7巻、8巻、木尾士目著、講談社刊。各514円。8巻の帯の惹句、ちょっと感動的ですらある。

『オタクだから、恋をした。』

『この趣味からは逃げられない。それでも人は人を好きになる。』

『そしてたしかに、ボクらの青春は、ここにある。』

中身はもっともっとよかった。

- 2006/10/24(火)

用事があって実家へ寄る。来月、母がオーストラリアのアデレードへ行くのだが、国際線でシドニー空港

についたあと、国内線へ乗り換えるためのルート?がよくわからないというので、かわりにインターネット

で調べることになった。自分で調べているときにWindowsの具合がおかしくなったらしく、うまくいかない

というのだ。不具合はたいしたことなく、簡単に解消。下手にいじって、もっとおかしくなると困るからと

いうのが母の弁だが、母くらいの年代の人間にこういうことを思わせるPCという機械は、つくづく未発達

な工業製品だなーと思う。

シドニー空港を検索すると、なんと「シドニー空港」そのものの日本語サイトを発見。いやー、さすがオー

ストラリア、日本とのつながりが深い。ほかのサイトの情報も含めて、乗り換え方法はなんとなくわかった

ので、あとはその辺にいるであろう日本人ビジネスマンを頼るように言っておく。

ああ、でもいいなぁオーストラリア。父と妹はそれぞれ1回、母などはこれで3回目(アデレードは初)で

ある。なのに、わたしは0回...。

- 2006/10/23(月)

21日分を追記。

きょうは、もちろん筋肉痛が来ました。しかし、腕、肩、腰、ふとももなど予想された箇所はほとんど

痛みがなく、全身の疲労度も普段のNCの練習に比べるとまし。たぶん、きのうチームメイトの人にも

らって飲んだBCAAアミノ酸粉末のおかげかと。「つぎの日の疲労がずいぶん違いますよ」と言われ

たのだけど、まさしくその通りだった。しかし、アミノ酸にどうしようもなかったところが一カ所。

前脛骨筋(脛の横、外側の筋肉)が痛いのなんのって、歩くのが嫌になるくらい。この筋肉は、足先を

反らせるときに使う筋肉、つまり自転車をこぐとき、踏み込みから頂点へ戻すときに使う。普通はこの

戻す作業は反対側の足の踏み込みがあるので負担は少ないのだけれど、今回はピンディングペダルだっ

たのだ。両足とも踏み戻し(引き足)を絶えず行っていたことになるから、酷使もいいところ。

ただピンディングペダルを使うだけなら、普通はこんなにひどくはないはず。やはり鈴鹿のコースの

すさまじさが一番の原因だろうな。22日の追記をするときに詳しく書くけれど、第一コーナーという

コース最低地点からシケインというポイントまでの1km、ずっと登りなのです。その高低差35m。1kmで

35mとはつまり勾配35パーミル。これは日本の鉄道では「急勾配」と定義され、これ以上の勾配では

登山鉄道の装備が必要になる。それくらいきついんです。え、あんまりイメージわかない?

知恩院前の坂道で特訓していたけれど、あれくらいでは全然駄目だということを思い知らされたわけ

だが、しかし、前脛骨筋なんて、普段どうやって鍛えればいいのやら。

- 2006/10/22(日)

鈴鹿8時間エンデューロ参戦(カテゴリー:4時間耐久ミニ)。

チーム成績:21周回(1周は5.824km。カテゴリートップから-6Laps)。平均29.3km/h。28位。

山D個人データ:5周回。最高48.1km/h。平均25.8km/h。走行時間1'06'47。走行距離28.82km。

後日、詳細記述予定。

- 2006/10/21(土)

18:00、鈴鹿のホテルに到着。駅に着いた時点ですでに日が沈みかけていたのだが、暗くなるまえに駅前の

道路の隅っこ(他にスペースがなかった...)でモールトンの組み立てを完了した。駅から鈴鹿市内までの

道のりはほとんど街灯がなく、日が暮れてから到着していたらかなり危険だったかも(そもそも組み立て自

体できなかったと思われる)。

23日:追記

京都から鈴鹿までは、一般に名古屋を経由するルートを思い浮かべる方が多いと思うが、よくよく調べて

みると、もうひとつのルートがあることに気づくと思う。鈴鹿市にあるJRの駅は加佐登駅だが、この駅

はJRの関西本線の駅。関西本線というのは大阪から名古屋までをほぼ真一文字に突っ切っている路線で、

京都からだと奈良線で木津まで下がるか、草津まで行き草津線(草津~柘植)で柘植まで下がることで接続

できる。草津線を経由した場合、運賃は1450円。それに対して、名古屋経由で逆方向から関西本線に乗っ

た場合は3260円。名古屋までは新幹線に乗る場合、特急券2410円が余分に必要になる。では時間はどうか

というと、時間帯によるが草津ルートの場合、最短1時間51分。名古屋ルート(新幹線利用)の場合、最短

1時間53分であり、違いがほとんどないのだ。ただ、乗り換え回数は草津ルート3、名古屋ルート1という

違いがある。

乗り換えが多いということはモールトンを運ぶ負担が多いということであり、簡単にはすませられない

問題がある。なお、名古屋ルートで名古屋から名鉄を使う(鈴鹿の最寄り駅は平田町)手もあるが、

JR名古屋と名鉄名古屋は、輪行には無視できない距離がある。1回の乗り換えでも、その距離が長い

と意味がない。

で、結局、行きは元気だろうということ、JR在来線同士の乗り換えは接続の関係上、同じホームか隣の

ホームで行われることが多い(対して、新幹線と在来線は離れているのが普通)ということから草津ルート

を選択した。しかし、ここでもうひとつ考えておくべきことがあったのだ。

当日、13時に家を出発、14時の琵琶湖線に乗る予定だった。途中、ご飯を食べる時間+モールトンの分解

の時間が必要だった。しかし、ちょっと悠長にココ一でカレーを食べている間に13時半になり、京都駅到着

が13時40分になってしまった。残り20分だが、それはホームまでの時間込み。輪行袋を抱えての移動だから

すたすたと歩けない。分解に残された時間は15分弱。かなりあせって、分解をはじめた。モールトンの分解

そのものは簡単で、工具がいる(六角レンチ)にしても、時間はかからない。時間がかかるのは輪行袋に固

定し、詰める作業なのだ。これがかなり面倒くさい。

結局、ホームについたのは14:05だった。乗り遅れたわけで、つぎの電車に乗って草津へ。ここで考えて

おくべきだったのは草津線のダイヤだった。関西本線の本数が少ないことは経験上知っていたが、草津線

も同様だということをすっかり忘れていたのだ。草津に着いた時点でつぎの電車は15分後、それくらいな

ら大丈夫と思っていたら、なんと途中の貴生川までしかいかないのだ。終点、柘植まで行く電車は53分後!

一時間遅く京都を出るのと変わらない。草津で待っているのも退屈なので、とりあえず貴生川まで乗る。

すると、貴生川からは再び草津に折り返す関係上、柘植行きの電車とは違うちょっと離れたホームに到着

してしまい、予期せぬ移動が発生。だまって草津で待ってれば、この移動はなかったわけで、ちょっと後悔。

貴生川で30分ほど待ってから柘植行きの電車乗った。

柘植からは関西本線にスイッチ。これは同じホームで助かる。ただし、途中の亀山までしかいかない。亀山

からは名古屋行きにスイッチ。ひとつ向こうのホームへ移動。亀山から二駅で加佐登到着である。草津線で

のロスのため、予定より1時間遅れでの到着。夕日が沈むまであとわずかであった。

電車のルートとは時間によって姿を変える生き物みたいなもの。都市部と違って、1分の遅れが命とり(その

日のうちに到着できなくなるなど)になるということを改めて思い知らされた移動であった。

- 2006/10/20(金)

BK練習、18:30-21:00。

友人らと会食、21:30-24:00。

少々、お酒も頂きました。酒で料理のうまさが引き立つって感覚、ひさしぶりだった。三種類飲んだけれど、

きょうは銘柄をひかえてくるの、忘れてしまった。幸せなひととき。

きょうの練習で、指揮者が作曲家と演奏家の違いというか、音楽上の有利?はどちらにあるかということを

話したのだけれど、その話を聞いて思い出した言葉がある。

『優れた画家が、美を描いた事はない。

優れた詩人が、美を歌つたことはない。

それは描くものではなく、歌い得るものでもない。

美とは、それを観た者の発見である。

創作である。』(青山二郎)

青山二郎は稀代の目利きとして知られ、小林秀雄、白州正子の骨董の師匠であった人物。

この言葉を目にしたときは、衝撃だった。「ああ、そうか、それでいいんだ」と思った。

音楽でもむろん同じだと思う。われわれ歌い手がなければ音楽はない。そして、観客が

いなければ、やはり音楽はない。われわれは楽譜を見て、発見し、創作しないといけないのだ。

そうでなければ、そこに美はない。(観客とて同じこと。)

指揮者の言いたかったことは、そういうことなのだろうな。

明日は、午後から鈴鹿へ。第7回鈴鹿8時間エンデューロ(耐久)大会に参戦するため。

8耐といっても、これは自転車の話。私が参加するのはモールトンやBD-1といった小径車の部門なので、

4時間耐久で、しかも4人でのチーム戦となる。大会の開催は日曜日なのだけど、レースの準備のために

朝4:15にはホテルを出ないといけないので、明日から鈴鹿入りする。車でも持っていれば、NC練習終わっ

てから、って考えるところだけれど、輪行する身ゆえ(+体力面)、明日の練習は休ませてもらうことに

した。ごめん!みんな。

がんばります。

molto vivace e cantabile!

- 2006/10/19(木)

最近、朝早く起きようと思って早く寝るのだが、そうすると夜中に目が覚めてしまい、そのままなかなか寝付く

ことができず、結局浅い眠りのまま朝を迎えるという、なんとも最悪なパターンが続いている。ビジネス雑誌

などでは、最近盛んに朝型になることをすすめる記事が目立つのだけれど、どうもわたしの場合、体質的?に

朝型には向いていないと感じる今日このごろ。

ただ、12時を回ってから寝るのと、11時以降12時前に寝るのとでは、結構次の日の朝の調子が違うので、この

あたりの微妙なバランスには注意したいと思っている。寝る前の「少しだけの読書」は特に危険だ。歯止めが

効かない性格なんである。

睡眠時間が短くてもよく眠ったーと思えるときがある。そういうときは眠りの密度が濃いのだろう。そういう

状態を恒常的に実現できると、日々健康にすごせるんだろうけど、どうしたらいいのか解が見つかっていない。

眠りの達人になること、私の願望の一つ。

- 2006/10/18(水)

きょう買った本。

・「村田エフェンディ滞土録」、梨木香歩著、角川書店刊。1400円。

・「のだめカンタービレ」16巻、二ノ宮知子著、講談社刊。390円。

・「げんしけん」6巻、木尾士目著、講談社刊。505円。

後日、補足予定。きのうの後遺症で、しんどいので寝ます(またかーって言わないで下サイ)。

- 2006/10/17(火)

市販の頭痛薬は高いですね。健康保険がきいてくれへんものかと思いつつ、今日も薬局に向かう山D。

夕食後、少し横になっていたら、とても怖い夢(デパートの屋上から、地上への脱出。山Dは高いところ

が苦手)を見てしまう。頭痛は取れたけれど、しばらく緊張感がおさまらず。痛さを取るのに、夢とはいえ

こんな怖い目に遭うなんて、なんとなく理不尽だなぁ。

- 2006/10/16(月)

OS Xのアップデートをしたら、Harbotに出てくる全部の文字が文字化けしてしまいまった。ほげー。

Flash Playerの問題かもしれないと思って、最新版にしたけれども解決せず。うーん。というわけで

今日知ってる人で誰が来たのかをピカードに聞いても、人数とアルファベットの名前の人しかわからな

いのだった(半角アルファベットはなぜか化けない)。

ひさしぶりに近所のドラッグストアで米を買ってくる(なぜか色々売っている)。ここ一月ほどパン食

だったのだけれど、パンでは夕飯にならないのである。当たり前だけど。買ってきたばかりの米の封を

切って、どばーっとおひつに注ぐのは気持ちいい。今日はカレー。米買った記念に300円のレトルトを

買った。

明日の朝は、これ↓で食べるぞー。

- 2006/10/15(日)

来週末の準備、その2デス。お世話になっている自転車屋さんのチームジャージ。

襟元にネームや好きな言葉を入れられるとのことだったので、こんなの入れてみた。

"molto vivace e cantabile"(きわめて快活に、そして歌うように)

こういう心持ちで自転車に乗っていられるといいなぁと思って。

もちろん、これは音楽用語(イタリア語)なんだけれど、自転車のコンポーネント(ギアやブレーキのセット)

の世界ではイタリアのカンパニョーロというメーカーが有名(ライバルは日本のシマノ)で、自転車とイタリア

っていうのはわりとつながりがあるのです。だから、違和感はないと思うのだけれど。どうでしょ?

きょうは、モールトンに乗って下鴨神社経由で、北白川のけいぶん社へ。BKの宴会のときにも話題になったのだ

けれど、最新のLマガジンの表紙にけいぶん社が取り上げられていて、ひさしぶりに覗いてみたくなった。で、

着いてみてびっくり。まず、店の前に自転車がずらーりと並んでいてどこかの下宿屋か定職屋みたいな様子。し

かも、いつもは誰も座っていない外の鉄製のベンチに人が座っている。まるで、Lマガジンの表紙そのままの構図。

いつもこんなに人いないよねーって、宴会では話していたのに。入ってみると自転車の数でもわかっていたのだ

けれど、いつもの2倍くらいのお客さん。多すぎて狭い通路を歩くのが大変なくらい。なんだかちょっとざわつい

てもいる。こんな状態のけいぶん社、初めて見た。やっぱり、Lマガジンの影響なんだろうけど、それにしても

雑誌の威力というか、恐ろしさというべきか。すごいなぁ。

けいぶん社の思惑はわからないけれど、「知る人ぞ知る」というひっそりした雰囲気、でも固定のお客さんは

ちゃんといるというのが好きだったんだけれど、こんなに人がいると落ち着かない。なので、ざっと一回りし

てから、ろくに立ち読みもせずに出てきてしまった。なんだかなぁ、ほんとはじっくり時間をつぶすつもりだ

ったんだけれど。ほとぼりがさめてから来るしかないね。だって、外に出た瞬間、目にしたのはけいぶん社の

外観(アンティークな雰囲気の看板がある)を携帯カメラで撮りまくる人たち(3~4人居た)だもの。ここ

は観光地じゃないぞお。

なんとなく、他の本屋に寄る気にもなれず、まっすぐうちに帰ってきてしまった。

で、家で文庫本を読んでたわけデス。「偶然の祝福」を読了。

ああ、この読書中の感覚、読後感はなかなかひとに伝えづらいものがある。

その中の一編、きのうNC帰りの京阪電車で読んだ「キリコさんの失敗」は、ちょっとこころが静かに震える

ようなものがあって、ああいう感慨はこのところ久しくなかったものだったな。とてもいい心持ちです。今。

- 2006/10/14(土)

NC練習、17:00-21:00。

NC宴会、21:30-22:45。

以前、話をしていたピンディングペダルをモールトンに装着したので、その写真を公開。

(左)ピンディングペダル、(右)ピンディングシューズ

ごらんのように通常のペダルに比べるとかなり小さい。このペダル自体は、仕上げがとても美しく、モールトンに

装着しても違和感がない。シューズはナイキ製。一見するとまったく普通のスニーカーにしか見えない。ちなみに

近年の自転車人口の増加にともない、アディダスやナイキといったシューズメーカーが積極的にサイクリング市場

に参入している。しかし、流通ルートは自転車専門店に限られているため、直営店に行っても扱っていないことが

ほとんど。心斎橋のアディダス直営店に問い合わせたところ「自転車専用シューズというのはありません」と回答

されたくらい。自分のところの商品群くらい把握しておいて欲しいなあ。結局、京都市内では有名な「コセキサイ

クリングセンター」(七本松今出川上ル)で、ナイキ2007年モデルを購入した。このお店は親切丁寧で、パーツや

アパレルも豊富なのでおすすめです。

(左)シューズの裏側(右)ペダルにシューズを固定したところ

普通のスニーカーと違うのは、ソールがくり抜かれてペダルに装着するための金具(クリート)がついている

ところ。ついているというか、買った直後はソールはゴムに覆われているので、切り取り溝にそってナイフを

入れて自分で切り取るのだけれど。そして、ペダルに付属するクリートを自分のポジションにあわせて取り付

けるのである。このクリートを、ペダルの金具に引っかけて、踏み込むと「ぱちん」と音がしてペダルに固定

される。機構としてはスキーのブーツの固定と同じ。はずすときは靴をねじれば良い。このはずす作業に慣れ

ないと、当然ペダルに足が固定されたままなので、自転車ごと横転する。まぁ、すぐ慣れるんだけれど、こけ

かけると、本当に怖いです。というわけで、頻繁に足をつくような街乗りには向いていないのだ。

こんな風にペダルと靴(足)が一体になる。

さて、ピンディングペダルをつけてみての感想だけれど、最初は劇的に何かが変わったという感じはしなかっ

たのだけれど、しばらく走っているうちに気づくことがあった。ひとつは高速で走っているときにペダルから

足が浮くことがないので、とても安心感があるし、文字通り自転車との一体感が増す。当然、ペダリングが安

定するのでロスが少なくなる。そして、サイクルメーターを見てわかったのが、平均時速があきらかに上がっ

ているということ。少なくとも2~4km/hは上がっている。これが、引き足(踏み込みから戻す動作)もペダル

の回転に使えているということなんだろう。街中ではなかなか本気でスピードを出せないのだけれど、高速に

なればなるほど効果は高いと思う。

さて、これで準備がだいたい整った。来週の週末が楽しみ。

何の準備かは、また後日。

- 2006/10/13(金)

BK練習、18:30-21:15。

BK宴会、21:30-23:30。

先週のコンクールから、リップクリームを再び使うようになった。前日の練習で歌っていると、知らないうち

にくちびるが切れていたのだ。気候はどんどん乾燥しはじめていたのに、まるで気がつかなかったというわけ

で、時の流れというか季節の移り変わりの早さを身をもって知った。全国コンクールまであと一月ちょっと。

そのときにはもう、コートを着て、セーターを着ているのかと思うと、なんだか信じがたい。

- 2006/10/12(木)

ヨーロッパのさる都市で、外壁、窓などがすべて何らかの形で覆われて、その本当の姿を見ることができない

建物の調査をしている夢を見た。建物は10ほどあり、公共施設や教会などらしい。どこかのホールで、それら

施設の内覧会(?)のようなものが行われているのを見学したりもした。場面変わって、街を見下ろすワイン

ディングロードにいる。一年一回だけそれらの覆いが取り外され、真の姿を見ることができるというので、写真

を撮るポイントを探して歩いているのだ。道を歩いて視界が開けると、海に面して湾沿いに発達した、美しい

夕暮れ直前の街が見えた。旧市街特有の茶系統の色屋根のなかに、きらきら光る濃紺色がみえる。たぶん、覆

いが外されたの建物が光っているのだろう。

前日、すこし「家守綺譚」を読み返していて、そのなかにトルコの話があって、トルコがイスラムに制圧され

たとき、それまでのキリスト教会はすべてモスクになってしまったのだが、その際、壁のキリストやマリアの

壁画はすべて塗り込められてしまったそうである。本文中では、主人公の友人で考古学者の男が、できるなら

壁をはがして、かつての壁画を見て見たいと手紙に書いて主人公に寄越すのであるが、主人公はある出来事を

体験することで、塗り込められたことによって存外マリア様の絵は守られているのかもしれない、と思うよう

になるのだった。夢を見たのはたぶん、この話のせいだろうな。でも街はスパニッシュ様式にみえたんだけど。

もうひとつ、続きで見た夢。こちら側にBKメンバー、向こうにVineのメンバーがいて、練習しようとしている。

BKのメンバーが足りないので、向こうにいる掛け持ちメンバーに帰ってきて欲しいなぁと思っていると、指揮者

が一人だけ帰すという。そして、指揮者とBKの技術庶務とが相談を始めるところで夢が終わった。

これはなんでだろう。昨日補習したのは男声だけだったんだけどな。返して欲しいって思ったのは女声なのに。

- 2006/10/11(水)

BK男声補習@おうき会館、18:30-21:00。

BK補習食事会@花いちりん、21:15-22:00。

普段のBK練習では、男声についてのフォローはあまりないため、パート内バランスを見る目的と、最近入団した

人向けの補習を目的として行ってみた。うーん、日程優先(水曜日)で決めてしまったため、参加はわたし含め

て5人。新人さんはいずれも都合がつかず。古参がうまいわけではないので、集まったメンバーで音色と和音を

確認する。大人数での練習ではわかりにくい個人の声をいかにあわせていくか?という過程がよくわかるのと、

メンバーで練習方法を相談したりして作っていく雰囲気が好きだ。普段の練習では、やはり指揮者との対峙、

他パートの対峙があるし、人数が増えると声をあげにくいこともあるから。基本的にパート練習はしない合唱団

だけれども、音楽的にも、精神的にも結束を深めるためには、自主的なパート練習は必要だなーと感じるこの頃

である。創団8年目にして、そんなことに気づくなよっていうご意見はもっともですが。今からでも、そういう

風土を根付かせることができたらなぁと個人的には思っている。

珍しく自転車。背広を着ていても、きょうは寒い。

帰宅途中、ちょっとおなかが痛くなるのだった。

以前紹介した、書籍管理ソフトDelicious Libraryについて、バグレポートをソフト会社に昨日送った。ウィ

ジェット内(別画面で呼び出すことのできるよく使うツール群)では、タイトルなどの部分検索が可能なのだが、

メイン画面の検索ではタイトルの先頭との完全一致でしか検索ができないのだ。たとえば、タイトルに「山」が

含まれる本を検索しようとすると、ウィジェットなら「日本の百名山」が検索できるのに、メインだと検索でき

ない。「山Dの電波暗室」や「山の上ホテルの歴史」のように「山」で始まらないと駄目なのだ。

このソフトはいくつかの言語にローカライズされているため、バグレポートもメニューで選んでに日本語で送る

ことができるのだが、果たしてレポートに関して日本語で送っても対応してもらえるかどうかは自信がなかった。

ところが昨日の今日で、このレポートに対して返信があった。返信内容は英語だったけれども、きちんと日本語

で送った内容をふまえての返信だったのには驚いた。返信内容は「そのバグは既知のバグであるが、現在のとこ

ろ原因がわからないでいる」というもの。内容には不満というか、改善されるまで時間がかかりそうなので、残念

ではあったが、対応の早さと、言語を問わないサポート力には大いに満足することができた。普通、現地法人で

もない限り、なかなかここまでできないと思うのだが。調べたところサポートはLucas NewmanとMike Leeの

二人だけ。やるな、Delicious Monster社。

- 2006/10/10(火)

夜、近所のマッサージ屋に久しぶりに行く。このところ肩こりの症状はなかったので行ってなかったのだけれど、

やはり昨日、一昨日の疲れが肩や首に来ていたので、気づいたうちにほぐしてもらおうと思って。担当は店長

さん。第一声が「なんか焼けはりましたね?なんか白いイメージがあって(笑)」。うーん確かにこの夏は、

モールトンであちこち走り回っていたから、いつもの夏に比べるとそうかも。しかし、月に1~2回くらいしか

行かないお店の人、しかも女性に色白い(ひ弱?)って認識されてたのはちょっとショックかもしれぬ。

ともかく、これで肩と首がだいぶ楽になった。肩のコリ、自分でここが痛いって思っている以外の部分の深い

ところや全然思いもよろない部分がこっていることがわかって、やっぱり人に診てもらうというのは必要なこ

となんだと、改めて思ったのだった。

「偶然の祝福」を読んでいて、突然万年筆で何か書きたくなる。しかし、書きたくなっても何か書くモノなど

特にないので困ってしまう。こういうとき、自分の名前、住所くらいを書くともう手詰まりである。暗室の文章

以外に本当にプライベートな日記でもつけていれば別だけれど、そういうものはないし。結局、暗室のネタに

なるかもと思って、万年筆に関して思ったことをその辺にあった紙に書き付けてみる。んー、やっぱり字が下手

だ、私は。結局、書いた内容は没。さて、次回また「書きたい病」が発症したらどうしようか考えておくべきだ

ろうな。やはり、劇中の主人公のように小説やエッセイなどの好きな文を写し取ってみるのがいいな。できれば

このごろ少なくなった縦書きで。本のなかには、しおりが二つ付いているものがあるけれど、一つはどこまで読

んだかを知るために使うのだけれど、もう一つは印象に残った文章のページに挟むことが多い。読み終わってい

るなら、二カ所に挟めるわけだ。そうやって記憶に残しておいた文章を、できれば原稿用紙に書いてみることに

しよう。何か発見があるかもしれない。

- 2006/10/9(月)

関西合唱コンクール、NCにて出演(シード演奏)。

12:30-16:00、練習。

17:40ごろ、本番。緊張はない。ただ、すごい演奏をするという気持ちだけ。すごいっていうのは、

音量とか迫力じゃない。ふつう、コンクールでは聞けない演奏ってこと。こんな演奏があってもいいんだ

って、お客さんに思ってもらうことができる演奏。そのために、ここにいる。

こころなしか、聞こえにくいはずに舞台上の音がよく聞こえる気がする。混声と違って男声ではやはり、

音程が近いせいかもしれない。とか思っていたら、和音進行がシビアの箇所で、崩れかかる。うーん、

いかんいかん。自分で自分をはったおしたい気分になるが、とりあえず棚上げ。

演奏終了。全国に向けての課題がいろいろとみえた。

審査発表、全国へはYKではなく、Vineが行くことになった。そうか。ちょっと心がゆるむ。残念なのは

残念なのだけれど。帰り、Hさんの車にて送ってもらう。思わず、次回のYK練習は行けません、って言

いそうになって、言いよどむ。そうだ、もうわたしは練習にはいかなくっていいのだった。一抹のさび

しさのような、あるいは逆の安堵感のような、入り混じった気持ち。いろんな気持ちが本当の気持ちだ

と長嶋有のエッセイにあった。だから、たぶん、どっちの気持ちも正しいんだろうな。

降り際、同乗していた友人に文庫本をもらう。

「偶然の祝福」、小川洋子著、角川文庫。

帰宅後、少し読み始める。小川洋子の視点には、単純な観察眼の鋭さというよりか、フェティシズムな

雰囲気が常に漂う。面白いことに、そこにはエロティックな香りが一切漂っていない。純粋なフェティ

シズムっていうのか、静物画を描くような冷静な視線だけがそこにある。ほっとひといき、という今の

こころもちにそれが、不思議とぴったりくるのだった。

ありがとう。ゆっくり、読みます。

- 2006/10/8(日)

関西合唱コンクール、YKにて出演。

伊丹ホールは歌っていて手応えがわかりにくいホール。もっているものを出し切れたかどうか、ちょっと

わからないまま演奏は終了。課題曲は手応えがあった気はするけれど、自由曲では音量の加減がわからず、

もしかしたら大きすぎたような気もする。終演後、聞きに来ていたBKメンバーにやはり男声の音量を指摘

されてしまった。しかし、課題曲は圧倒的にうまく、自由曲も遜色ないとの評価。この二人のメンバーは

音楽についてかなり客観的かつシビアな判断ができる人たちなので、信頼してもいいと思えた。そうする

とちょっと気分的に楽になった。

午後、昼食後いったんホールへ。このままAグループを聞き続けるかどうか迷う。もっとも聞きたいのは

17時すぎのアンサンブルVineの演奏だが、4時間近くあるのだ。夜はYKの打ち上げもあるし、とにかく

どこかで横になりたいなーと思い、思い切って梅田のホテルを予約した。打ち上げ後に京都に帰ってから、

明日また昼には伊丹にNCの練習・シード演奏に戻ってくるのはいかにもしんどい。実際、しんどいのは

昨年経験済みだったから。梅田まで片道30分弱。チェックインして、しばし休憩。いまごろ練習している

であろうVineメンバーには悪いなと思いつつ。ちなみに梅田のホテルは、阪急電車に路線に沿っているた

めに、当然ながら、窓からは阪急電車が見えるはずだった。しかし、通された部屋は反対側であった。ち

ょっと落胆する。電車側は音がうるさいのかもしれない。だから基本的に反対側からうめていくというル

ールでもあるのかもしれないなと思ったが、世の中には電車が走る風景が見える方が良いという人もいる

んです。

17時にホールに戻り、何団体か聞いてからVineの演奏。なんというか、醸し出す空気が違うのだ。コンク

ールで発表しているというのではなくて、音楽を表現しているということがまず第一にあって、それが皆

の方から客席にちゃんと届いている気がした。そんな演奏する団体は、はっきりいってほかに無いと言い

切れる。つぎにどんな音が鳴るんだろう?どんな言葉が彼女の口から発せられるんだろう?どんな表情で

彼女は歌いかけてくるんだろう?ひとりの人格のように、音楽が感じられた。わくわく、どきどきする。

楽しい!楽しい!すごく嬉しくなってくる。聞きたかったのはこんな歌。歌っているみんなも、とても楽

しそうだ。いま、ここにいるひとたちはみんなひとつの音楽をたしかに共有している。

コンクールなので、結果が出る。YKは二位金賞!やったね。Vineも二位金賞。ということは、どちらか

一方が全国大会に行くということ。もやっとした、複雑な気分。YKの一員としてみんなで熊本に行きたい

気もするし、観客としてもう一度Vineと音楽を共有したいという気もする。どちらも、正直な気持ち。

全国行きの結果はつぎの日にわかる。

21:15から23:50まで十三にて、YK打ち上げに参加。これまであまり話したことのないメンバー(主に女声)

と話をすることができた。わたしは季節団員なんだけれど、皆さんわりと知っていてくださっていたのが、

うれしかったり。悩み相談(?)とか、ちょっとシリアスな話もできたのはよかったかな。

24:00、ホテルに帰り、風呂。就寝。

- 2006/10/7(土)

YK練習、13:00-17:00。

NC練習、17:30-21:00。

関西コンクール前日練習。さすがに疲れた。

NC練習後、いつもHさんの車で京都に帰るのだけれど、そのとき必ずNHK-FMで放送している吉田秀和

のクラシック番組がBGMになっている。で、最近気づいたのだけれど、少なくともこの二ヶ月くらいの間、

必ずといっていいほど、リヒャルト・シュトラウスの曲がかかっている。クラシック好きの人ならどうかし

らないが、マイナー過ぎるのではないだろうか。ほとんど聞いたことがない曲ばかり。合唱をやっていると、

彼の歌曲集にはよく出会うのだけれど、もし音楽に携わっていなければ、その名を知ることはなかっただろう

と思う。つまり、普通一般の人には非常に縁のない存在なわけだ。

音楽家の知名度というのは、世間一般にどの程度のものなんだろうか。そういう統計調査とかあったら見て

みたい。Hさんの予想では、ワーグナーを知っている人はいてもマーラーを知らない人は結構いるのでは?

とのこと。うーん、映画「ベニスに死す」くらいしかマーラーの曲は一般に露出しないものな。それも古い。

TVCMに曲が使われると親しみやすさがだいぶ違うのだろうけど。

あしたはとても早起きなので、今日はそろそろ休みます。

おやすみなさい。あしたはがんばろう。

- 2006/10/6(金)

BK練習、18:30-21:00。

BK宴会、21:30-24:00。

ふるふるふるむーん。

- 2006/10/5(木)

朝、起床してから3時間ほど左の耳が耳鳴り。はじめてなったのだけれど、ずーっと単一周波数のキーン

という音が、同じ音量で聞こえているのだ。ひょっとして、と思って耳を覆ってみるけれどやっぱり聞こ

えたから、やっぱり外界ではなく、内側で感じているものなんだろう。痛みがあるわけでもないし、他の

音が聞こえないほどではないから良かったけれど、両耳だったらさすがにしんどかっただろうなぁ。時間

が経つと、音量が次第に小さくなり、やがて聞こえなくなった。原因は不明。予想としては、昨日飲んだ

頭痛薬が三半規管に過剰に働いたのではないかと思う。昨日、仕事中に1回、夕食後に1回、就寝前に1

回飲んだから。一応、1日3回が限度と箱には書いてあるけど、これからは注意した方がいいかも。以前

の頭痛薬はそういうことはなかったのだけれど、同じ頭痛薬でも成分が違う(頭痛の止め方が違う)とい

うことの証左だろう。あー、やっぱり前の頭痛薬(生産中止)がよかったよ...。どこかの薬局にデッドス

トックがないかなあ。

本屋に行くと、「家守綺譚」(梨木香歩著、新潮社刊)が文庫になっていた。ぱっと見ると、うっかり見逃し

てしまいそうな淡い装丁。うーん、地味。ちょっと手にとってもらいにくいかもという気がする。ハード

カバーの時と同じ装丁の方がよかったかもしれない。というわけで、中身は同じかもしれないけれど、

文庫とハードカバーの両方があったらハードカバーがお薦め。この本は雰囲気から入るといっそう楽しめ

ると思うから。古本なら文庫と同じ程度まで下がっているはず。

ところで「対岸の彼女」(角田光代著、文藝春秋刊)は、いつになったら文庫になるんだろう。こちらは

文庫で持ち歩いて、通勤時に再読したい。

- 2006/10/4(水)

仕事で半期ごとのプロジェクトの成果、下期の計画を発表するミーティング。結構長時間にわたって

パワーポイント資料を見つづけることになるので、目が疲れるのだった。でも、ぎりぎり頭痛になら

ない中途半端さ!こういうときに頭痛薬を飲んでもあまり効かないので困るのだった。この感覚、目

が悪い人とか、頭痛持ちの人ならわかってくれるかな...。あしたの朝、時間差で頭痛が来るような

気がする。

ひさしぶりにスタンドで食事。向かいに50代とおぼしきおじさん二人組がいたのだけれど、片方の

おじさんが「いかに源氏物語はすごいか」という熱弁をふるっていた。服飾デザインに興味がある

様子。話の内容からすると、薫と匂宮のことも話していたので、全段読みきったらしい。すごい。

それから話はルイ14世の時代うんぬんになり、平安時代かそのときのフランスに生まれたかったな

ぁなんてことも話していた。もう一方のおじさんは、その時代のフランスの修道院のワイン、チーズ

の生産について語りはじめた。うーん、スタンドでこんなにインテリゲンチャな会話を聞くことにな

ろうとは思わなかった。やっぱり、ここは面白い場所だわ。

50代くらいの人の会話って、住宅ローンとか、教育とか、政治・野球の話しかないものって思って

いたし、現に会社の食堂で聞こえてくるのはそんな話しかない。歴史とか文学、芸術を語るような

ことって社会人になる前は、普通にあるんだろうって思ってたけれど、実際は全然そんなことはない。

大人はじつは大人ではない、社会人は社会人じゃないってことに、就職してすぐのころ気づいて、

幻滅したことがあったっけ。そんな風に感じる自分は青いなぁって思うけれど。

何が大人で、何が社会人って規定するのはおかしいけれど、なにか教養を感じさせる会話っていう

のは必要なんじゃないかって思うことがある。むろん、見せかけじゃなくて、スタンドのおじさん

のように本当に興味を持ってるのがわかる会話。そういう会話には、語彙やレトリックなんかの国語

表現や、プレゼンテーションの基本、話の構成力、論理力が、普通のものに比べて多い気がするのだ。

で、それを見て、聞いて育つ子供っていうのは、何かこう、いろいろなものの土台が備わるような気

がするわけです。未分化だけれど、どんな進路にも進むことができる核のようなもの。そういうこと

が社会がする教育ってものなんじゃないかって漠然と思うのだ。ちょっとうまく整理できていないけ

れど。

どうかな。

- 2006/10/3(火)

「クジラは潮を吹いていた。」、佐藤卓著、トランスアート刊。2400円。

グラフィックデザイナー佐藤卓を知らなくても、ニッカ・ピュアモルトや、ロッテ・クールミントガム、

大正製薬・ゼナ、明治・おいしい牛乳のデザインを見たことがないという人はいないだろう。NHK教育

の意欲作「にほんごであそぼ」を知らないお母さん方もいないと思う。それらのデザイン、ディレクション

を手がけたのが誰あろうこの本の著者、佐藤卓その人である。氏が独立してから20年余りの間に手がけた

デザインを一点一点、自身によって解説している。見開きの右に文章、左に写真で、4ページ構成という

シンプルなもの。まず、この本そのもののデザインにひかれる。文字のレイアウトがなんとも美しく、

読む気をそそるうえに、優美な上品さをたたえている。深沢直人の「デザインの輪郭」の装丁と同じもの

をこの本に感じた。だから、買った。そして、その文章を読んでみて正解だったと思った。

先に挙げたプロダクトは、いずれも有名でどの仕事も成功しているかのように見えるけれど、よく見れば

なかには、商品として失敗したもの、そして消えていったものも混じっている。それを語った言葉に、や

はり深沢直人と共通する言葉があった。「デザインの決定において民主主義はあり得ない」(深沢直人は

同じことを「共同でデザインする」ということはあり得ない、と言っている)。それはつまり、多くの人

の意見を取り入れることは良いことかもしれないが、結局それでできるものは「普通」のものになってし

まうということなのだ。モノにこめられた思いが、消費者に届かずに消えてしまうのだ(思いをこめる、

ことと自己主張は異なる。それをはきちがえても、やはりモノは残らずに、消えてしまう)。

と、まぁこれは佐藤氏ほどの熟練のプロの仕事であって、われわれ素人では一人でデザインをし通すとい

うことまでは、なかなか到達できない。たくさんの人の助言助力がいる。でも、それでも、何かをデザイン

することを志すならば、その助言を生かすにしても、使わないにしても、決定するのは自分でなければなら

ないと思う。そして、決定したことに責任を持つ。それが、デザインをするという行為なのだと思う。

本を読んだあと、BKの演奏会チラシに載せる地図をデザインしながら、そんなことを考えた。

ところで、表題になっている「クジラは潮を~」は一体、なんのことを指していると思いますか?ヒントは、

旧クールミントガム。答えは、本を読んで確かめてみてください。そこにこめられた著者の意図も。

ちなみに、わたしの使っている携帯電話P701iDは、じつは佐藤卓デザインだった。

本を読むまで知らなかったヨ。

- 2006/10/2(月)

今朝、ショックなニュースが飛び込んできた。コミックマーケット準備会代表、米沢嘉博氏死去。

享年53歳。なんで?どうして?一瞬理解できなかった。そのときになって初めて、わたしは代表が

9月30日付けで代表を退任していたことを準備会のHPの告知で知った。告知の内容は、7月から

入院していること、予断を許さない状況であること、さらにコミックマーケット71への参加は難し

いという悲壮なものだった。その矢先の、10月1日の死去。突然すぎる。

1975年、今から31年前、コミックマーケットの創設に関わり、1980年から代表。一般、サークル

参加併せて夏の三日間で約45万人の参加、日本でも最大規模の東京ビッグサイト全館での開催、

そんな信じられないほど大きくなったコミックマーケットを、文字通り体を張って支えていた人

だったのだ。同人誌というものによって、わたしたちに表現をするための場を与えつづけてくれ

ていた。いや、正確には、その理念からするなら、すべての参加者とともに、コミケをつくって

いた、われわれのもっとも大きな同人の一人だった。直接知らなくとも、コミケに参加するすべ

ての参加者にとって、そしてこれから参加するひとたちにとって、とてつもなく大事な精神的な

支柱を失ってしまった。ただただ、悲しくて、残念でならない。

正直、これからのコミケはやっていけるんだろうか、もうあんなイベントはできないんじゃないか、

そんな思いが脳裏をよぎった。しかし、告知には続きがあり、準備会メンバー3人による共同代表

就任の話が決まっていた。「これまでと変わらない形で続けてほしい」というのが、米沢代表の要望

であると書かれていた。共同代表となった筆谷氏(フデタニンと呼ぶ方がしっくりくる)の言葉を

借りるなら、それは「全てを受け入れ、誰も拒まない」表現の場であろうと思う。

「コミック」マーケットとはいうが、そこにあるのはもちろん漫画・アニメだけではないことは、

皆さんご存じだろう。ゲーム、評論、旅行記、メカ、ミリタリー、コスプレ、詩、短歌、俳句、

写真に至るまで、とにかくとどまることのない範疇の同人誌、それにまつわる表現物がここにある。

現に、わたしの創ってきた本は「近代建築の写真集」だ。卑下するつもりはないけれど、そういう

同人誌があってもいい、そういう表現があってもいいと教えてくれたのはコミケなのだ。コミケし

かなかった。

だから、米沢代表が亡くなっても、新しい代表と一緒に、ほかの一般・サークル参加者と一緒に、

この場を守らないといけない、続けていかなきゃならない。いま、本を創りたい!って思ってい

るであろう新しい人たちが路頭に迷うことがないように。そして、何より、本を創りつづけて、

買い続けている数多くの同人と、わたし自身のためにも。

具体的にどうするかって?決まっている。いままで同じように、全身全霊、全力を傾けて新刊を創る。

そして、コミケで売る。お気に入りのサークルの本を買う。それだけ。それが、何よりの弔いになる

と信じている。そうだろう?米やん、イワエモン。

奇しくも、今日コミックマーケット71の受付確認ハガキが届いた。

(注:申し込みが受理されたという通知。当落が決まるのは一月先のこと。)

ありがとう、おつかれさま。

ご冥福をお祈りします。

- 2006/10/1(日)

法事のため、YK練習欠席。

あさ、運動会のスタートピストルの音で目が覚める。うちの裏は中学校のグラウンドなのだ。

雨がもう降るってわかっているのにやっちゃうんだもんなぁ。来週は連休だから順延しにく

いのかもしれない。とにかく寝てられないので起きました。いや、二度寝しそうだったから

起こしてもらってよかった。20年前は運動会は普通に平日開催だったと思うのだけれど、や

っぱり、その間に働く親が増えたってことと、運動会に来たいと思う親が増えたってことが

休日開催につながっているんだろうな。しかし、小学生はともかく、中学生にもなると思春

期だから親が学校に来るのは嫌じゃないんだろうか。子供の側の意識も変わっているんだろ

うか。共働き家庭に育つと(学校行事には来られない)、どうも親が来てうれしいって感情

がピンと来ない...。

実家での法要の後、寺の墓へ移動し再び法要。

この前の墓参りのときに気づいたのだけれど、山の墓のほうが、お寺が用意(400円)して

いる「しきび」(木蓮科の常緑樹。葉を切り取って束ね墓に供える。しきみともいう)が、

生き生きとして、とてもきれいなのだ。親に聞いてみると、山の墓のものは寺の敷地内で

栽培しているものだかららしい。寺町の墓にあるのは、街中だからおそらく仕入れてきた

ものだろうけど、捨てる直前の野菜みたいに艶がなくて、ぼろぼろに近いんだもの。同じ

値段とは思えなかったなぁ。

例のごとく、実家で犬と遊ぶ。きょうは親戚もいたので、いつもより楽しそうであった。

- 2006/9/30(土)

体調不良のため、NC練習休み。