|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ホーム⇒博物館の窓⇒民俗の窓 民俗の窓(平成25年度) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 津久井観音霊場は、江戸時代中期の宝暦年代(1751-1763)に、旧津久井郡内の観音を 祀る三十三か所の寺を宗旨や宗派を問わず巡る霊場として開設されたのが始まりで、現在 では他の寺なども加入して四十三か所となっています。普段はお会いすることができない これらの観音様が一斉にご開帳されるのは、本開帳が十二支での午(うま)年、中開帳が 子(ね)年で、午年の今年(平成26年)は5月11日(日)~31日(土)にかけて本開 帳が行なわれます。 今回紹介するのは、緑区根小屋中野の集会場で本開帳の準備の一つとして、3月9日(日) の午後7時から行われたオヒイチ作りの様子です。根小屋中野の十一面観音は津久井観音霊場の第三番「清水山中野堂」で、元々は地域の個人の家の守護仏でしたが、明治初年の神社にある仏堂や仏像等の破壊を伴う廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)の流れの中で、地区内で祀るようになりました。また、当所はその家の横に堂があり(今でも堂のあった横の道を「堂の坂」と言うそうです)、明治39年(1906)に建物の傷みがひどくなって現在地に移転して「中野堂」と改称し、その後は集落や青年団の集会場、また、繭の乾燥所などとして使われていました。現在の観音を祀る堂と集会所が一緒になった建物は昭和46年(1971)に建てられ、増改築を経て今に至っています。

観音のご開帳に当たっては、12年に一度の本開帳の年に、観音像の前側に飾ってあるオヒイチ(オヒーチあるいはオヒチなど、いろいろな言い方があるそうです)を作り変えることになっています。これは、大小の三角形のザブトン、くくり猿の形をしたもの、桃の三種類で、観音様は女の仏様なのでみな女性にちなむものと言われ、全部で大きなザブトンは12個、それ以外の小ぶりなザブトン252個、猿288個、桃36個を作ります。この日は作業の二日目で、集会場に25名ほどの地域の女性が集合し、前回の12年前に作ったものも参考にしながら布を縫って作っていきました。当日の作業は和やかな雰囲気の中で午後9時頃まで行われましたが、まだ必要な三分の一ほどの数が完成しただけで、これからも15・16日と作業は続くとのことでした。

このオヒイチ作りが終了した後も、例えばそれらの組み立てや観音様の手からつなぐお手綱を結ぶ回向柱(えこうばしら)のしつらえなど、さまざまな準備をはじめ、さらに、開帳期間中には観音堂に順番に人が詰めて参拝者への接待に当たるなど、開帳が終わるまでいろいろなことがあり、中野自治会あげての行事となるとのことです。そして、ここでは根小屋中野地区を取り上げましたが、もちろん他の地区や寺でも5月のご開帳が盛大で無事に実施され、多くの参拝者を迎えるべく同様の準備が重ねられています。この「民俗の窓」でも、今後の諸準備の状況を含め、今年のご開帳の様子を紹介していきたいと思います。 なお、今回の調査に当たっては、この欄で年中行事を紹介させていただいている菊地原稔さんや、御開帳実行委員長の安西英明さん、副委員長の山本早苗さん、松本春美さんをはじめ、地元の多くの皆様に大変ご協力をいただきました(民俗担当 加藤隆志)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今回(№67)も前回の№66に引き続いて、1月11日に訪れた小田原市前川地区の山車について紹介します。前川地区の行事の見学及びこの原稿の作成に当たっても南鴨宮地区と同様に、箱根町立郷土資料館学芸員の高橋一公さんや、平成26年道祖神総代の西村昭雄さん(向原道祖神総代)をはじめ、各地区の多くの皆様に大変お世話になりました。 前川地区の大きな特徴として道祖神の山車に人形を飾るということがあります。元々は地域内の6地区で人形を飾った山車を出していましたが、その中の一つである西地区に残る記録によると、第二次世界大戦後に大火で人形が焼けてしまったり人手が足りなくなって全地域で実施することができなくなり、さらに、昭和40年(1965)~53年(1978)頃までは、前川地区が東海道(国道1号)に面した場所ということもあって交通事情のために中止となりました。それが昭和54年からは以前の6地区を現在の西・中宿・向原の3地区にまとめて実施するようになり、現在に至っています。山車を飾るのは、かつては12日・13日で今は1月の第二土・日曜日となっています。

1月11日(土)の午前中にまず伺ったところ、盛んに準備をしている最中でした。飾る人形のテーマは3地区それぞれ異なり、前年の秋に各地区で検討した結果を持ち寄り、重ならないように調整します。ちなみに今年(2014年)は、西がNHK大河ドラマにちなむ「八重の桜」、中宿は「本能寺の変」、向原は「甲斐姫物語」(戦国時代、埼玉県行田市の忍城を豊臣軍が水攻めをした際に、敵を迎え撃った甲斐姫の故事に係わる)でした。テーマは時代劇等から取られることが多いものの、最近は今年の「八重の桜」のように現代物も見られるようになったそうです。昔は人形もお年寄りが作りましたが今は東京の貸人形屋に発注しており、背景の絵などは描く人が地域にいて、山車の組み立てなどは地元の人が出て行います。

人形を飾った山車は、交通事情のために中止となったことからも分かるようにかつては地区内を曳くものでした。今では中宿と向原では飾った山車を曳くことはなく据えたままで、西ではトラックに飾り、完成後に地区を回ります。また、西では少子化のために子ども会が解散したこともあって囃子は行われておらず、中宿と向原は人形の山車とは別に車に子どもたちが乗って囃子の巡行をしています。11日の午後に再度訪れた際には、3地区での完成した人形を飾った山車を拝見するとともに、いろいろなお話しを聞いたり、かつての様子を撮影した写真なども見せていただきました。なお、12日夜には「メーラッセ(参えらっせ)」と言って、子どもたちが一軒ずつ回って山車への参拝を呼びかけながらお金を貰うほか、どんど焼きは別に13日午前中に海岸で行われます。これらの一連の行事が終わると、ようやく正月も終わったという気持ちになると言われた方の一言が印象的でした。 道祖神の祭りに山車(屋台)やそれに類すると考えられるものを出すことは、前回NO.66に記したように小田原市をはじめ、大磯町・中井町・松田町・開成町・山北町・南足柄市・真鶴町・湯河原町等の県西部から報告されており、さらに、静岡県の伊豆半島北部でも、「サイノカミ」と呼ばれる木製の祠に車が付いた曳車を子どもたちが引っ張って歩く行事があるなど、道祖神山車の分布がつながっている点に注目されます。その土地の民俗を捉えるためには周辺地域も視野に入れる必要があることを示していると言えるでしょう(民俗担当 加藤隆志)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 神奈川県内は全国的にもこの時期の道祖神祭祀が盛んな地域であり、県内各地でさまざまな行事が行われている中で、相模原ではまったく見られないようなものもあります。今回は、民俗調査会の会員とともに1月11日に訪れた、道祖神の祭りとして山車を出す行事について、紹介してみたいと思います。なお、今回の行事の見学及び原稿の作成に当たっては、箱根町立郷土資料館学芸員の高橋一公さんや、南鴨宮文化財保存会副会長の堀口康夫さん、青空子供会会長の柏木淳一さんをはじめ、多くの地元の皆様に大変お世話になりました。 小田原市南鴨宮はJR東海道線鴨宮駅南口周辺の地域で、自治会一区から五区の南鴨宮全体の行事として今年は11日に山車(屋台とも呼ばれます)が曳かれました。かつては14日と15日の小正月行事でしたが、昭和32年(1957)に一度中止になりました。それを昭和50年頃に復活し、現在では子どもの学校の関係もあり、1月の第二土曜日に行われています。この行事は明治頃から始まったものと言われ、山車も古いものがありましたが平成9年(1997)に大修理がなされました。それでも彫り物などは昔のものがそのまま使われているそうです。

当日は午前10時から途中の休憩や昼食を挟んで夕方まで、地区内を子どもたちが曳く大きな山車が巡行します。山車では囃子保存会の子どもによる小田原囃子も奏でられ、大変華やかな雰囲気です。山車には120ほどにも及ぶ多くの提灯が付けられており、これは前年に生まれた赤子やその親などの名前が書かれたもので、前年の11月に回覧を回して奉納を募ります。また、山車に見える造花は1月4日のハナキリで公民館で作られ、表と裏側に32本ずつ飾られています。翌12日には団子焼きが行われます。なお、ここでも石像の道祖神が祀られていますが、道祖神は道しるべや外からの災いを防ぐ神とともに、子どもが病気になると親が「なおらっせ、なおらっせ」と言いながら青竹で数百回も叩いて子どもの病気が治るように祈願し、こうしたことは昭和23年(1948)頃までは行われていたそうです。

自分たちが日常的にしているものが普通だと考えていると、別の場所ではまったく異な っていることがあり、そのような発見をするのも各地をフィールドワークする楽しみの一つです。そして、こうしたことを通じて、自らが担っている文化を振り返り、改めて考えてみることが大切です。今後とも相模原という地域を考えるためにも、周辺各地の同様の行事や民俗について機会を捉えて紹介したいと思います(民俗担当 加藤隆志)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前回の「民俗の窓」の(64)「変わるどんど焼き」にも記したように、今年も市内各地を中心にどんど焼き(団子焼き)を見て回りました。今年は大雪となった昨年の14日とは違い、かなり肌寒い中でも天気は快晴でそれほど風も強くなく、火を盛んに燃やすどんど焼き行事には良い条件のもとで行うことができました。今回はそうした各地の様子について、13日を中心にいくつかの地区の写真を紹介します。 (写真①~⑩は1月13日)

なお、12日の南区古淵と中央区東淵野辺は、前回の№64で紹介したので省略し、また11日に訪れた道祖神の祭りに山車(屋台)を出す場所である小田原市南鴨宮・前川地区は、次号で触れたいと思います。また、今年も13日には民俗調査会の五十嵐昭さんと千葉宗嗣さんに同行していただきました(民俗担当 加藤隆志)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「民俗の窓」では、毎年この時期になると市内外のどんど焼き(団子焼き)について記しており、今年も11日(土)から14日(火)まで、いくつかの地区を回ってみました。そして、どんど焼き自体の調査は平成16年(2004)1月以来、民俗講座「道祖神を調べる会」の活動をきっかけとして、多くの市民の皆様のご協力の元に継続して進めており、その10年の間に集まった市内各地の情報は、博物館が毎年刊行している『研究報告』にも掲載しています。 南区古淵は地域の氏神である鹿島神社の本殿裏手でどんど焼きが毎年行われており、「民俗の窓」の№26「道祖神の小屋作り」でも記したように、正月14日の午後5時から行われていたどんど焼きの当日に、「道祖神のお宮」などと呼ばれる藁製の小屋を作って燃やしている地区です。写真①・②は、二年前の平成24年1月14日のお宮への点火と団子焼きの様子です。 写真は南区古淵

それに対して、写真③~⑥は今年の状況ですが、特に①と④、②と⑤を見比べると何か違っていることにお気づきでしょうか。すぐにお分かりのように、周りの明るさが明らかに異なっています。実はこの地区では、今年から14日午後5時ではなく第二日曜日(今年は12日)の午後2時から実施というように日時を変更して行うことになりました。その理由としては、古くからの実施日である14日は、今年のように平日になることが多く、参加できる人の人数の問題や、日曜日の昼間ということで子供も集まりやすいという点があったそうです。元々の団子焼きは正月14日の行事として日は変わらないということだったものの、成人の日が15日から第三月曜日になるといった祝日の変化によって、行事の日取りが変更となりました。こうした点から14日に行う所は次第に少なくなっており、緑区城北地区などでも今年からやはり第二日曜日に変わったとのことです。 写真は南区古淵

このほかにも、例えば中央区東淵野辺の東嶽之内・ニュー相模団地が主催するどんど焼きは、かつては境川縁の中里橋付近で行われていましたがこの場所が工事の資材置き場となってしまったため、数年前から地元のこども広場を使っています。さらにこの地区で注目されるのは、「道祖大明神」の御札が地域の石仏や、正月飾りなどを積み上げた燃やすものに付けられているのが見られるようになったことで、今のところ経緯は不明なものの、どこからか請けてきた御札が貼られているようです。 写真は東淵野辺

毎年同じように繰り返して行われている地域の年中行事も、10年ほどの期間で捉えると、もちろん変わらずに実施されている所が多い中において、さまざまな理由で変わったり、場合によっては新たに付け加えられているものがあることが分かります。今後とも、まだ訪れていない地域の情報を集めることはもとより、相模原のどんど焼き行事全体の変化にも注目していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 先日、町田市の郷土史等について熱心に調査研究されている「まちだ史考会」の方々が来館され、特に相模原市の石仏の概要についてお話しするとともに、町田市の石仏についてもいろいろと教えていただきました。その中で、興味深いものがありましたので紹介してみたいと思います。 古淵駅から町田方面に進んで境川を渡ると町田市木曽町となり、山崎町との境付近にかつて「木曽の一本松」と呼ばれた老樹がありました。樹齢六百年と言われ、目通り三メートルもある大木で枝ぶりも見事でしたが、昭和27年(1952)に残念ながら火事で焼けてしまいました。そして、この木があった所の塚は現在も残っており、その塚の上に石祠や堅牢地神塔、道祖神の石仏が建てられています。なお、石祠の隣りの碑は松が焼失した翌年の昭和28年に造られたもので、松の由来や樹の下に浅間社の石祠を文化四年(1807)に祀ったこと、火災の後に後継として稚松を植えたことなどが記されています(一本松や碑文の内容については、町田市文化財保護審議会編『町田の民話と伝承第二集』及び町田市史編纂委員会編『町田市史下巻』を参照しました)。

この地神塔は、銘文によると浅間社の石碑が祀られたのと同じ年の文化四年八月に、地元の多摩郡木曽村三家の信徒講中によって建てられました。そして、向かって右側にある道祖神は文政八年(1825)のもので、併せて高座郡渕野辺村石井忠左□□(二文字は破損していて読めません)と記されており、つまりこの道祖神は町田ではなく、境川対岸の淵野辺村の者が造立者であったことが分かります。ちなみに石井姓は淵野辺の旧家に見られる苗字です。そして、この逆の事例が南区古淵・鹿島神社境内の地神塔です。嘉永三年(1850)、「当所境川講中」の造立で、境川講中は境川対岸の町田市木曽町の一つの地区であり、以前、「民俗の窓」の「祭り・行事を訪ねて(24)~「道祖神」を燃やす~」でも境川地区のどんど焼きについて触れています。先の道祖神とは反対に、相模原市に町田の人々が建てたものが残されています。

さらに、緑区相原一丁目の路傍にある寛延元年(1748)の庚申塔は相州田尻村と武州森久保村による造立であり、田尻は緑区相原、森久保は町田市相原町の中の一集落です(『新編武蔵風土記稿』では、森久保は下相原村の小名の一つで「村の西南、境川の縁を云」と記されています)。この庚申塔は、江戸時代の村の範囲よりもさらに小さな、境川に接した二つの集落によって建てられたもので、庚申講も一緒に行っていたことが想定されます。また、やや境川下流に位置する緑区東橋本四丁目の蓬莱橋たもとの安永十年(1781)造の二十三夜塔は、足の悪い人がよくお参りしたと伝えられ、「武相講」と彫られていて、相模原と町田の双方にある小山地区の人々によって祀られていました(相模原市教育委員会編『小祠調査報告書』)。この庚申塔と二十三夜塔の事例は、境川を挟んだ一つの信仰圏が作られていたことが示されています。 境川が相模と武蔵の国境となったのは、文禄三年(1594)の検地によるものであり、その後の流域の人々の生活圏は全面的に分かれることはなく交流が続いていくと考えられており(神崎章利「国・郡会境川小考」 町田市立博物館・相模原市立博物館編刊『境川流域民俗調査報告書』)、今回挙げた石仏は、こうした境川流域の相模原と町田地域の関係のあり方の一端を表しているということができます。今後とも民俗はもちろん、石仏から見えてくる地域の歴史に注目しながら調査を続けていきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 私が担当する民俗分野では、民俗調査会をはじめ、さまざまな機会を捉えて相模原を中心に周辺地区を含めた地域のフィールドワークを行っています。今回は、そうした活動の状況をお知らせすることを目的に、最近実施した2回のフィールドワークを紹介してみたいと思います。 最初は11月4日(月・祝)に行った、当館の民俗調査会Aと横浜市歴史博物館の民俗に親しむ会との交流会です。両会の定期的な交流会については、「ボランティアの窓」や「民俗の窓」でも紹介しており、四回目となる今回は民俗に親しむ会の皆様に、鶴見川流域の川崎市麻生区岡上・町田市三輪町・横浜市緑区寺家町をご案内いただきました。ちなみに当日は相模原から13名(加藤含む)、横浜から9名(担当の刈田学芸員を含む)の総勢22名が参加しました。 画像(11月4日)

今回のコースは、鶴見川の流れに沿って丘陵を登り下りするもので、台地にあり比較的平坦な相模原と比べると歩くのはやや大変な面もありました。それでも古代の横穴墓群(おうけつぼぐん)や古い寺院・神社を巡って歩いていき、何より住宅地でありながら里山や水田が多く残る美しい風景は心和ませるものがありました。また、途中見かけた大正12年(1923)6月建立の蚕蛹(さんよう)供養塔は、上三輪養蚕組合が創立七周年記念として建てたもので、繭の段階で中にいる蛹(さなぎ)を殺してしまうことから建てられた供養塔ですが、こうした供養塔は相模原の旧市域には無く、津久井地域の三井や与瀬などでは見ることができます。そして、町田市三輪町の日蓮宗の古刹である妙福寺には、「見ざる言わざる聞かざる」の格好をした三猿とともに「奉造立帝釈天王」と記された宝永6年(1709)造の日蓮宗系の庚申塔があるなど、フィールドワークでは大きな楽しみである興味深いいくつかの石仏(石造物)を確認することができました。 次に紹介するのは、11月20日(水)に実施した、水曜会のメンバーによる甲州道中及び緑区佐野川和田地区のフィールドワークです(加藤を含めて14名参加)。水曜会についても「ボランティアの窓」で紹介していますが、津久井郷土資料室に保管されてきた膨大な資料を整理する一方で、資料整理の成果を展示するとともに、年に二回ほど関連する地域のフィールドワークを行っています。今回のコースは5月に実施する予定でしたが雨で中止になり、秋に延期となり今回実施したものです。当日の午前中は中央本線の上野原駅から藤野駅方面に向って甲州道中の旧道を歩き、午後からはパスに乗った後、周辺の山の上の方まで、茶畑が続く和田地区を歩きました。この日は陽光がたっぷり降り注ぎフィールドワークには絶好の日和で、特に赤や黄色に色づく紅葉は見事なものがありました。さらに、甲州道中旧道沿いに残る上野原宿本陣や番所跡、旧市域に比べて津久井地域の各地に多く残る二十三夜塔等の石仏など、この地域の歴史や文化を物語るさまざまものに触れながら歩くことができました。 画像(11月20日)

フィールドワークは、実際に地域を丹念に歩き・聞き・見ていきながら、その土地を知り、考えるものです。普段は気が付かない、見過ごしてしまうようなものでも、歴史や文化を物語る資料が地域には顔をのぞかせています。これからもフィールドワークを積み重ね、このような歩いて分かる地域の歴史や文化について紹介していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

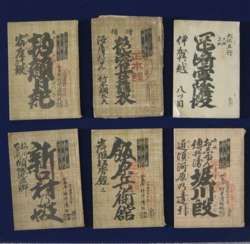

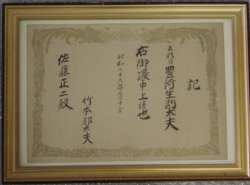

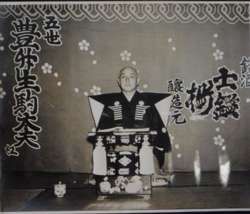

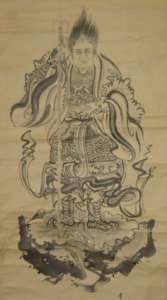

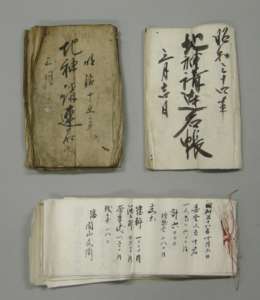

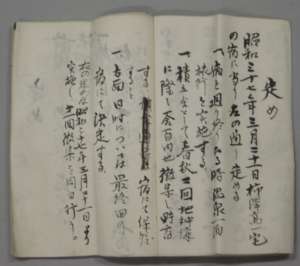

| 神社の祭りに際しては、神職によって神事が粛々となされ、また、神輿や山車が地域を引き回されたりする一方で、その他にもさまざまな出し物が行われています。それは、獅子舞や神楽などの古くから行われる伝統芸能だったり、プロの歌手による歌謡ショー、氏子たちによる演芸会やカラオケなど、さまざまな形式が見られます。 これは昔も同様で、芝居の一座を頼んで股旅物(またたびもの)の芝居をやってもらったり、一時期は村の若者などが自ら芝居を演じる地芝居(じしばい)が流行ったということもよく聞くことができます。例えば、南区下溝の古山地区では、神社に明治初期に奉納された地元の者が役者に扮した地芝居の奉納額があり、当時は地芝居が盛んで夢中になってやる者があって、畑に行っても稽古を始めるといった具合で仕事にならず、すっかり評判が悪くなって禁止された、という話が残っており、古山では、昭和の初期頃まで義太夫節(歌舞伎などで用いられる語り)をやる人が結構いたと言います。 今回紹介するのは、南区新戸在住だった故・佐藤正二さん(明治24年-昭和52年)の義太夫に関するまとまった資料です。佐藤さんは、新戸にあった造り酒屋の次男で、後には平塚で酒屋を営んでいました。それとともに、二十歳代から義太夫を熱心に習って腕を上げていき、その名は近在でも有名になって、大磯に別荘があった多くの名士に呼ばれて義太夫を語り、特に島崎藤村とは懇意だったと言います。 その後、平塚で空襲にあって家族とともに生まれ故郷の新戸に引き揚げてからも義太夫の修業を続け、東京の歌舞伎座で頼まれて当時の尾上菊五郎の舞台に出て、歌舞伎座からこのままプロにならないかと誘われたこともありました。そして、昭和28年には欠員になっていた「五代目豊竹生駒太夫」の名跡を襲名することになり、活躍の舞台を一層拡げていきました。例えば、日本大学で非常勤講師として学生を教えたり、県主催の民俗芸能大会に指導していた人形芝居の一座とともに出演する、義太夫連盟の大会で審査員を務める等であり、昭和47年には市の功労者として一般表彰されています(生駒太夫の生涯については、ご家族の方、特に佐藤光江さんからご教示いただきました)。

今回、寄贈された資料は、義太夫を語る際の台本である床本(ゆかぼん)36冊や床本を置く台の見台(けんだい)をはじめ、生駒太夫襲名の際の写真や帳面・譲り状、その活躍を物語る書類(市から表彰された際の「広報さがみはら」等)など、多岐に渡っています。博物館ではこれまでもいくつかの地区で義太夫や村芝居に係わる資料を収集してきましたが、これらはどちらかというと、かつて娯楽が今よりも少なかった時代の人々の楽しみに基づくものなのに対して、生駒太夫の資料は、地域に生きながらも芸を極めた一人の人間の生き様を示すものと言えましょう。これからも本欄では、さまざまな資料から見えてくる地域や人々の姿について考えていきたいと思います。 なお、今回寄贈された資料(総計89件・116点)の中には、義太夫関係だけではなく戦争(軍隊等)に係わる大変興味深いものも含まれており、それらについても折りに触れて紹介していきます(民俗担当 加藤隆志)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

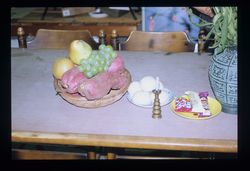

平成22年度の民俗の窓の『祭り・行事を訪ねて(3)~「お月見ちょうだいな」~』で、平成22年9月と10月に行われた南区下溝古山(こやま)でのお月見の様子について紹介しており、今日でも、十五夜や十三夜の夕方に子どもたちが「お月見ちょうだいな」と言いながら各家を回ってお菓子などをもらっています。そして今年、福田家の資 料整理を行っている「福の会」のメンバーとこの行事の見学に伺うことになり、今回は「お月見ちょうだいな」で回っている子どもたちとともに、各家でのお供え物の状況に注目することにしました。 前回にも記したように、十五夜や十三夜の際には、縁側などに台を出してカヤやススキ等の秋の草花を壷に挿 して飾るほか、里芋・薩摩芋などの秋に畑で収穫される野菜や、月にちなんで丸いものということで米粉で作った団子や小麦粉のまんじゅうを供えます。また、「お月様は豆腐を好む」として豆腐を一緒に供えることも報告されています(『相模原市史民俗編』)。この点を踏まえた上で、見せていただいた各家のお供え物をはじめ、関連する話を書き出すと次の通りです。

以上のほか、例えば自由に子どもたちが持っていけるように箱に菓子だけを入れておいてあるものなども確認できました。このように、丸いもの・芋類をはじめとした自家で作った畑の収穫物・供え物の数など、基本的なところは同じでも、細かく見ていくと各家によって違いがあるのが分かります。家ごとに行われている年中行事では、共通する部分と相違がある部分を調べていくこともポイントの一つであり、今後ともこうした点に注意しながら、さまざまな市内の年中行事を紹介していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前回の緑区根小屋中野の盆棚に続き、今回は南区下溝・新屋敷の福田家の盆棚を紹介するとともに、盆の間に作る食べ物について紹介します。 福田家は「博物館の窓」の「ボランティアの窓」(「福の会」で展示を行いました(平成25年6月))でも触れたように、元々は北条氏照(小田原北条氏・四代当主の氏政の弟)の娘(後に出家して「貞心尼」)の供としてこの地に移り住み、北条氏が滅ぼされた後に村民になったと伝える旧家です。福田家には当家のものと貞心尼のための二つの仏壇があり、盆棚には仏壇から福田家先祖の位牌とともに貞心尼の位牌も出されます。福田家には盆の期間中の15日に、「福の会」の会員とともにお邪魔して盆棚を拝見させていただきました。 盆棚は迎え火を焚く13日に作られ、さらに昭和30年代にはこのあたりの古い家ではたいてい盆の砂盛り(*)を作っており、これは子どもの仕事でいかにきれいに作るかを工夫し、階段を作ったりしたそうです。盆棚もかつては竹を立て縄を渡してホオズキを下げ、戸板を台にして作りました。また、棚の下に無縁仏に対しても供え物をして、無縁仏の分として里芋の葉に供え物を乗せました。迎え火は今は長屋門の前、かつては墓に通じる道の所で行い、そこで線香を点し、その火を盆棚に移します。以前は、迎え火の前には順番で風呂に入り、家族全員で迎え火を焚いて揃って夕飯を食べたりしたほか、今でも迎え火を焚いてから、墓には先祖はいないはずなのに14日に墓参りに行っています。なお、ここでは他の地区とは違って15日が送り火です(隣接する下溝の古山や堀之内も15日が送り火となります)。

まず13日の夕方は、これは人間が食べるものではありませんが線香と茄子を賽の目に切って洗い米を混ぜたもののほかに、御飯、輪切りの茄子と賽の目豆腐を具にして白ゴマを手でひねって入れた味噌汁とキュウリ揉み、他には有り合わせのものを付けます。 14日、15日の献立は次のとおりです(基本的に精進物で作ります)。この献立は、福田家御当主の奥様がノートに書き留められていたものを教えていただきました。なお、食器は、元々使っていた金属製の高杯のようなものが壊れてしまい、現在の容器を使っているとのことです。 14日 朝 おはぎ カボチャの煮物 味噌汁(茄子・豆腐・ゴマ) 昼 ソーメン *人間は自由 夜 野菜の天ぷら *人間は自由 墓参りには、芋の葉に刻んだ茄子と洗い米を入れたものを一つ一つの墓石に供える 15日 朝 茶飯。御飯に醤油を入れて供える 昼 マンジュウ *人間はそれに加えて好きなもの 夜 ちらし寿司 *人間はそれに加えて好きなもの。送り火には、迎え火と同じく 茄子を賽の目に切って洗い米を混ぜたものを供える 今では盆の食べ物に限らず、全般的にこうした昔からの慣わしは薄れつつあり、当家でも時代に合わせて省略できるところは省きながら行事を行っているとのことですが、大変興味深いお話しを伺うことができました。これからも地域の民俗についてしっかりと調べ、細かい事例を含めて記録していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。 *盆の入りの13日に、屋敷の入口や屋敷前の道端に土や砂を盛り上げて作った土壇。「祭り・行事を訪ねて(39)お盆の砂盛り~地域差のある民俗~」参照 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 暑いさなかの8月の年中行事を代表するものがお盆です。市域では、緑区相原・橋本、中央区小山などに7月盆の地域があるものの多くの所では8月に盆が行われ、今でもいくつかの盆行事を目にすることができます。今回は、これまでもこの欄に何回もご登場いただいている、緑区根小屋中野の菊地原稔さん(いつもありがとうございます)の家の盆棚について紹介します。 当家では、お盆の期間中だけ臨時に飾り、ご先祖様を迎える盆棚を迎え火をする13日の午前中に作ります。場所は仏壇の前側で、仏壇から位牌を出して仏壇の戸は盆の間は閉じてしまいます。本来は棚の四隅に新しい竹を立てるとのことですが、今年は奥側に二本の竹を立てました。かつてはもっと大きな棚を作り、毎年新しいゴザを中野の市(いち。根小屋中野とは別の場所で、現在、津久井警察署などがある辺りです)で買い求め、棚に敷きました。そして、13の仏が描かれた「十三仏」の掛け軸を飾り、そのほかにホオズキや、スイカ・カボチャなどの季節の野菜・果物を供えるほか、トウモロコシの毛の尻尾を付けた茄子で作った馬なども棚に置きます。ちなみに他の家では茄子のほかにキュウリでも馬を作ることがありますが当家ではキュウリは昔から使いませんでした。また、仏様が茄子の馬に乗って帰るために盆の間、茄子は丈夫でなければならず、茄子を触ると傷むので絶対に触ってはいけない、さらに、棚の下側には特にお供え物をすることはないのですが棚の下には決して入ってはいけないと子どもはよく言われたそうです。 盆棚にお供えする食物は御飯と味噌汁・おかずで、同じものを昔から二膳分供えます。この写真では13日の昼に供えたコンニャクや揚げ・インゲン等の煮物が見えています。盆の間は朝にお供えした後、昼食はそのままにしておき、夕食にはまた新しく御飯を炊いて新しいものに変えます(御飯を炊かなければウドンでも可。マンジュウもよくお供えします)。盆の間に作って供えるものに特に決まりは無く、仏様のことなので魚などは使わないとのことです。なお、容器についてはかつては里芋の葉に御飯やおかず等を乗せていて、芋の葉は大きく供え物を全部入れることができました。 盆の迎え火は13日の夕方、暗くなってからで、麦から(最近は麦を作らないので稲藁束)を焚いて仏様を迎え、送り火は16日で迎え火・送り火ともに家の入口のジョウグチと呼ばれる所で火を燃やします。16日には寺で読経や供物をあげる施餓鬼(せがき)があり、そこでいただいた塔婆を持って墓地に行き、墓地中にあるそれぞれの墓に米を少しずつ供えて線香を点し、迎えの時には特に墓地に行かないのに対し、送りには墓まで行ってお盆は終わりとなります。 市域各地で行われているいろいろな盆行事について、これからも紹介していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

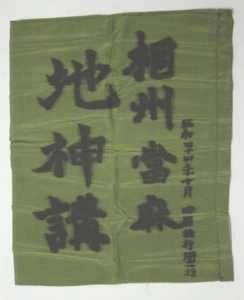

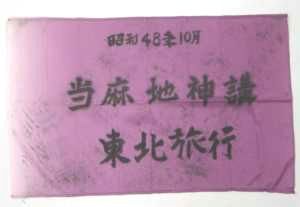

| 神輿が水の中に入る祭りといえば、神奈川県内では例えば茅ヶ崎市の浜降祭(はまおりさい)などがありますが、相模原市内では緑区青山で8月3日に行われる祭りに際して、神輿が夜も更けてから地区内を流れる串川に入るのが有名です。この祭りについては改めて本欄で触れることにして、今回は相模原地域の天王祭において、神輿が相模川に入る例を取り上げてみたいと思います。 旧暦6月に行われる天王祭は、暑い時期に発生しやすい疫病を防ぐための祭りで、さらに水神祭りの性格をも帯びていると考えられており(吉川弘文館『知っておきたい日本の年中行事事典』)、水に関係した行事や由来が多く見られます。『相模原市史民俗編』に拠ると、オテンノウサマの神輿(祭り自体や神輿のことをオテンノウサマと呼ぶことがよくあります)が「お浜入り」などと言って相模川に入った集落として、緑区大島の古清水(こしみず)や中央区田名の水郷田名(久所(ぐぞ))及び滝が挙げられており、さらに、本欄の「祭り・行事を訪ねて(16)~南区当麻地区のオテンノウサマ~」でも紹介したように、南区当麻の市場・宿・谷原地区でもかつては神輿が浜降りと称して相模川に入っていました。このように、相模川沿いの集落では神輿が川に入ることが見られ、神輿を流してしまったこともあるというような話も残されています。 そんな中で、現在でも水郷田名と滝集落のいずれも子ども神輿は相模川に入っています。 今年(平成25年7月14日)の場合、滝と水郷田名の子ども神輿は、清水や陽原(ミナバラ)集落の神輿(いずれも大人と子どもの両方)と一緒に天王祭の当日朝に、田名八幡宮で神職からお祓いを受けて御霊入り(ミタマイリ)を行った後、滝の子ども神輿は滝の自治会館に戻る前に会館横の注連縄を張ったところから川に向かい、川に入りました。滝には、かつて大人の神輿と子ども神輿、山車がありましたが、昭和56年(1981)に火事で焼けてしまいました。神輿がないと子どもがかわいそうだということで作ったのが現在のもので、焼ける以前はやはり神輿が相模川に入っていました。また、焼ける以前は、大きな山車が道を通るために、午前中に道側に伸びた各家の木を伐るコサギリが行われ、勝手に伐られても文句は言えなかったそうです。なお、滝では、竹に紙製の花を付けたものを300本ほど作り、それを氏子が持ち帰って門口に飾っておくことが今もあり、各家に花が飾られた道を辿って子どもが神輿を担いでいく光景が見られます。

これに対して、水郷田名では一度、田名八幡宮のすぐ隣りにある水郷田名の自治会館の前(神楽殿もあります)に戻った後、午前10時40分頃に出発して高田橋のやや下流の河原の注連縄を張った所まで担いで行き、到着後すぐに相模川に入りました。 そして、両地区ともに子ども神輿は、囃子を乗せた山車とともに、午後からそれぞれの集落内を回ることになります。

もちろん神輿が相模川に入ると言っても、特に今は川底が砂利ではなく泥状になっていて注意が必要であり、大人が付き添いながら岸辺の所で神輿を揉んですぐに川から上がります。こうした特徴ある行事が、今後とも安全性に充分気をつけながら続けられていくことを願っています(民俗担当 加藤隆志)。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||