|

|||||||||||||||||||

|

�z�[���������ق̑��������ق̑��i�o�b�N�i���o�[�j�˖����̑� �����̑��i����23�N�x�j �@ �@�@�@�镔�����{�` �@ �@�@�@�n��` �@ �@�@�@�V���~�n�� �@ �@�@�@�L��X�E����� �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@�@�V���꒣�� �@ �@�@�@�ۑ���̊��� �@ �@ �@ �@�@�@���R�_�Ё`�i����23�N4���j �@ �@ �@ �@�@�i��^���j�`�i����23�N4���j |

||||||||||||||||||

| �@ �@���镔�̈镔�����{�́A�镔�̂����̏�镔�n��̒���ō��9��5���i�O����4�������{�j�ɍs���܂��B���̐_�Ђ̋����ɂ͕s����������A���ɔ[�߂��Ă���ؑ��̕s�����������i�ӂǂ��݂傤�����������j�͍]�ˎ���ɐ��삳�ꂽ���̂ŁA�����I�Ȉӏ���Z�p�ɗD�ꂽ�����Ƃ��đ��͌��s�̎w��L�`�������ƂȂ��Ă��܂��B �@�Ƃ���ŁA�_�Ђ̋����ɕ������J���Ă���Ƃ������Ƃ���قɎv�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ł͎��ʂ̊W�������ďڂ����q�ׂ邱�Ƃ͂ł��܂��A���͍]�ˎ���܂ł͐_�ЂƎ��@�͖��ڂȊW�i�u�_�������i����Ԃ����j�v�u�_���K���i����Ԃ��イ�����j�v�j�ɂ���A�_�Ђ̊Ǘ�����J�����i�u�ʓ����i�ׂ��Ƃ����j�v�j���s�����Ƃ���ʓI�Ɍ����܂����B�����āA�ߐ�����̓V��12�N�i1841�j�ɐ��������w�V�ґ��͍����y�L�e�x�ɂ��ƁA�s���ł������̐_�Ђ̕ʓ��������������Ƃ�������܂��B�镔�̔����Ёi���݂̈镔�����{�j���ʓ��͕����@�Ƃ������ł���A�����Ђɂ͌얀���������ĕs�������u����Ă���ƋL����Ă��邱�Ƃ���A�s�����͕����@�̖{���ł��������Ƃ��l�����܂��B �@���̕s���͓��ɉЏ����ɂ����v������Ƃ���A���J�͖��N3��28���Ɍ��܂��Ă��č��N�i2012�N�j���ߑO11������_�Ђ̑���̊F�l���W�܂��Ď��{����܂����B�w���͌��s�j�����ҁx�ɂ��ƁA���Ă͕ʓ��̕����@���Ղ������s���Č얀�����Ƃ����A���a32�N�i1957�j���܂ł͎q�ǂ����o���J���ꂽ�Ƃ���܂����A���݂ł͂����������Ƃ͖����Ȃ�A�����{�̔N�Ԃ̍s���̈�Ƃ��Đ_�E���j�����グ�A�ʋ�����(�ق��Ă�)����Ȃǐ_���̍�@�ɑ����čs���܂��B

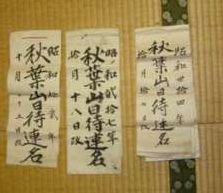

�@�s���ł́A���a�n��̉��a�����{�̋����ɂ��ؑ��̕s�����������i�s�w��L�`�������ō]�ˎ��㒆���̍�j������܂��B��������]�ˎ���ɂ͔����Ђ̕ʓ����ł�����������̖{���ł��������̂��A���������ɐ_�ЂƎ��@�̊Ǘ���_�E�Ƒm���Ƃ����悤�Ɍ����ɕ�����_���������s��ꂽ���ʁA����@���p���ƂȂ��ĕs���������a�����{�̋������J����悤�ɂȂ������̂ł��B���̂悤�ɁA�n��̐_�Ђɕ������c����Ă��邱�Ƃ���u�_�������v�i�_���K���j��ʓ����A�_�������Ƃ��������{�S�̂̑傫�ȗ��j�̗����m�邱�Ƃ��ł���̂ł����A���������ϓ_������߂Đg�̉��̂��Ƃ����Ă����ƁA���܂��܂Ȓn��̗��j�╶��������o���Ă���̂ɋC���t���܂��B �@�Ȃ��A�s�����̒��ɂ͂������̓��D��G�n�̂ق��ɁA�\�̖����l�߂��z���Q�_���邱�Ƃɂ����ڂ���܂��B����40�N�i1907�j�y�ё吳�U�N�i1917�j�ɂ�������n���̉Ƃ����[���ꂽ���̂ŁA�����O�i���K���X����̊z�̒��ɕ��ׂ��Ă���A��҂Ɂu�X���g���v�Ƃ��邱�Ƃ��疚���悭�ł������Ƃ��j���ĕ�[���ꂽ���̂Ǝv���܂��B�s�����Γ���݂̂Ȃ炸�{�\�ɑ��Ă��M�����������Ƃ���������ŁA���̂悤�Ȗ��z�Ƃ����悤�Ȃ��͎̂s���ł͑��ɂقƂ�ǗႪ�Ȃ��A�{�\�����ɐ��������̒n��ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�Ȏ����ƌ������Ƃ��ł��܂��i�����S���@�������u�j�B

|

|||||||||||||||||||

| �@ �@�@�O��́u�Ղ�E�s����K�˂āi28�j�v�ł́A�n��S�̂��J���Ă����Ђł̏��߂̍s���i��u�j���L���܂����̂ŁA����͌l�̉Ƃ̉��~�_�̏��߂ɂ��ďЉ�����Ǝv���܂��B �@����܂łɂ��u���ʍ��v��u��������v�Ȃǂł��̗��ɉ��o�ꂵ�Ă��������Ă���捪�����̋e�n��������́A���Ƃł̔N���s�������ł�������ƍs���Ă���A���߂̍s�����ʐ^���B�点�Ă��������܂����B�����A���N�i2012�N�j�̏��߂͂Q���R���ŗ����̗��t�̑O�ɓ��������̂ŁA12�����15���̓�̌߂̓��ɍs���A�̂��痧�t�O�ɂ͏��߂͂��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B �@���Ƃɂ͉��~�_�̈�Ђ��u����ʈ�ׁi���傤���������Ȃ�j�v�Ɓu�����ׁi���Ȃ��肢�Ȃ�j�v�̓�Ђ���A�O�҂͌��X���Ƃ��J���Ă������́i���Ă͏㑤�̌����̒[�ɂ���A���̊g���̂��߂Ɍ��݂͕ꉮ�̗����Ɉڂ���Ă��܂��j�łǂ����犩��(���傤)�������̂��s���ŁA��҂͌��X�ʂ̉Ƃ̂��̂ł��������̉Ƃ������z�������߁A���~�Ղ��w���������ƂŌp�������J���Ă��܂��B�����ׂ͓����s��c��̉H�c�ɒ��������ׂŁA�咹���̈ړ]�ɔ����s�v�c�Șb���L���ł��B

�@�w���͌��s�j�����ҁx�ɂ́A�u�N���s���ƋG�ߊ��v�̏͂ŏ��߂ɂ��čׂ����L�ڂ���Ă���A�n���Ƃɂ���Ă��܂��܂ɍs���Ă������Ƃ�������܂��B���ꂼ��̔N���s���̒��ŁA��ׂ��J�鏉�ߍs���͂��Ȃ��Ȃ���������������ŁA���̍s���ɔ�ׂČ`��ς��Ȃ������r�I�s���Ă���x�������������̂̈�ƌ����܂��B����Ƃ��A�s���e�n�̂��܂��܂Ȏ�����W�߂Ă��������Ǝv���܂��i�����S���@�������u�j |

|||||||||||||||||||

| �@ �@�s���ɂ͏W���̐_�ЂƂ��āA�܂��A�ꑰ��l�̉ƁX�̐_�Ƃ��Ĕ��ɑ����̂���ׁi���Ȃ�j�����J���Ă���A����Љ���扺�a�̐V���~�i�A�����V�L�j�n��ɂ���Ђ�����܂��B���X�͂��̈�Ђ̕~�n�͒n����̋��Ƃł��镟�c�Ƃ̔��̈�p�ɂ���A���c�ƂƂƂ��ɂ�͂苌�Ƃ̖��ƈꑰ�̎��_�ł������A��ɂ͈�Ђ̉����J�������ȂljƐ������������Ƃ������č��ł͒n��S�̂̐_�ɂȂ��Ă��܂��B �@�e�n�̈�Ђ̂��Ղ肪�s����̂��A�Q���ɓ����čŏ��̌߁i�E�}�j�̓��ł��鏉�߂ł��B�V���~�̈�Ђł́A���N�i2012�N�j�͏��߂��R���ŋ��j���ƂȂ邽�߁A����̓��j���ł���T���̌ߑO���Ɉ�u���s���܂����B���c�Ƃ���Ƃ��J���Ă������ɂ́A���߂Ɋe�Ƃ̒�����h�����߂ďW�܂��Ă����̂ɑ��A���݂ł͈�u���b�l��Ǝ�����ŊǗ����Ă���A�ʏ�̈�Ђ̐��|�Ȃǂ͕���16�N�ɔ����������b�l�������A���߂̍ۂ̈�u�͎�����̒��̑g�����N���ԂƂȂ��Ď��{����i���N�͂V�g�j�Ƃ����`���̂��Ă��܂��B �@�����́A�ߑO�W��30���ɂV�g�̕��X����ЂɏW�����ăe�[�u����֎q���o������A��Ђ̛���i�̂ڂ���j��ݒu����Ȃǂ̏������s���܂����B���Ȃ݂ɍ��̛���͓��ڂŁA�Â�����̂��̂͋��s�̕�����ׂ��琿���Ă����Ƃ̂��Ƃł��B�܂��A������R�₵�A�X���Ɉ�ЂɑS���ł��Q�肵�Ĉ�u���n�܂�܂����B�������A��u�Ƃ����Ă����ʂɉ��܂��ĉ���������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�W�܂����l�X�����⒃�����݂Ȃ���P�`�Q���Ԃ̊Ԋ��k���邾���ŁA���Q��ɗ����q�ǂ������ɂ͂��َq�Ȃǂ�z��܂��B���̌�A�����������鍠�Ɍ�Еt�������āA�|�������o��̐��Z�����ďI���ƂȂ�܂��B

�@���́A���̕ϓN���Ȃ��悤�Ɏv���邱�̍s���̒��œ����I�Ȃ̂́A�I�^�L�A�Q�Ə̂��Ċe�Ƃ̐����̂������R�₵�Ă��邱�ƂŁA�����̈�p�ɏW�߂�ꂽ����������ɂ��ׂĂ��̏�ɖԂ�u���A�Ԕт₨�_���ƂƂ��Ɉ�Ђɂ��������ꂽ���g����߂��������Ԃ��ĐH�ׂȂ���b�����܂��B�u�Ղ�E�s����K�˂āv�̗��ł����т��яЉ�Ă���悤�ɁA�s���ł͎��Ӓn����܂߂āA��������͐���14�����𒆐S�Ɏ��{�����ǂ�ǏĂ��i�c�q�Ă��E�Z�C�g�o���C�j�ŏ�������̂�������O�ŁA���̉Œc�q���Ă��ĐH�ׂ邱�Ƃ͌��݂ł��L���s���Ă��܂��B�Ƃ��낪�V���~�ł͐̂���ǂ�ǏĂ����Ȃ��A��������͏��߂̍ۂɔR�₵�Ă��āA���Ďq�ǂ������͗אڂ���x�̓��⏼���W���̂ǂ�ǏĂ��i���V���n�����A�吳�≺�̏\���H�j�ɒc�q���Ă��ɍs���A���̍ۂɂ͂悻�҂������Ƃ����悤�ȖڂŌ���ꂽ�ƌ����܂��B

�@�_�ސ쌧���ł́A�Q���P���ɉ����̐�����������낵�A��������߂̎��Ɉ�ׂ��K�̑O�ŃI�^�L�A�Q������Ƃ��������e�n�ɓ_�X�Ƃ��邱�Ƃ��m���Ă���i�w�_�ސ쌧�j�e�_�Ҍ܁@�����x�j�A�V���~������ɊY��������̂ł����A���ݕ������Ă���ɂ����Ă͎s���ł͂��܂�Ȃ�����Ƃ������Ƃ��ł��܂��B���̒n��ł͓��l�Ȏ��Ⴊ�Ȃ����A����Ƃ����ڂ��Ă��������Ǝv���܂��i�����S���@�������u�j�B |

|||||||||||||||||||

| �@ �@���N�̒c�q�Ă��i�ǂ�ǏĂ��j�ł́A�u�Ղ�E�s����K�˂��i24�j�E�i25�j�v�ŋL�������c�s�ؑ]��������擖���̌������n��̂ق��ɂ��������̏ꏊ��K��邱�Ƃ��ł��܂����B����́A���̒����瓹�c�_��R�₵���菬������邱�ƂƊ֘A���邢�����̒n������グ�邱�Ƃɂ��܂��B �@����ߊԖ{���̋��R�_�Ђ́u�Ղ�E�s����K�˂āi14�j�v�ŏЉ���V�������c�_������������n��ł��B�V�������̂�������̂́A�ȑO��肠�������c�_����A����n��̂悤�ɂ��ĉ̒��ɓ����Ă��ď��݂��Ђǂ��Ȃ������߂ŁA���݂ł͎��ۂɔR�₷���Ƃ͂Ȃ��A�_�ΑO�Ɏ����o���đO�ʂɒu�������ɂȂ��Ă��܂��B���̒n��Œ��ڂ����̂́A�_����Ύ��_�Ђ̊O���̒҂ɂȂ��Ă��鏊�ŕt���邱�ƂŁA����͌Â��͂��̏ꏊ�ɓ��c�_�肪�����Ă��̑O�Œc�q�Ă������Ă������c��ł���A�V���̓��c�_���ł��ĕʂ̈ʒu�Ɉڂ���Ă������͌������������玝���Ă��Ă��邱�Ƃ�������܂��B���N����N�ʂ�A14���i�y�j�̒��߂��ɓ_���Ă����ɒc�q���Ă���悤�ɏ������Ă����A�ߌ�R���O�ɂ͒c�q�Ă����n�܂�܂����B

�@������グ���̂́A���N�s��ꂽ�s���̒��ł����Ă̗l���̈�[���c�����̂ł����A�������s���ł͌Â����炠�܂�ω����Ă��Ȃ��Ƃ����傫���ς�������̂̂ق��A�V�����n�܂����n�������܂��B���ꂩ�������14���O��̈�N�Ɉ�x�s�Ȃ��邱�̍s���ɂ��āA�Ȃ�ׂ������̎���ׁA���Ă��������Ǝv���܂��i�����S���@�������u�j�B

|

|||||||||||||||||||

| �@ �@�O��́u�Ղ�E�s����K�˂āi25�j�v�ŏЉ���������n��Ɠ��l�ɁA�u���c�_�̏����v������Ă���Ƃ���ɌÕ��n�悪����܂��B�Õ��̒c�q�Ă��́A�n��̒���ł��鎭���_�Ћ�����������Ƃ��āA��N�A�j���ɊW�Ȃ�14���ɓ_�ƂȂ��Ă���A������ȂǂƂ͊W�Ȃ��Â�����Z��ł���l�����𒆐S�ɍs���Ă��܂��B �@�����́A�����̌ߌ�ɁA�_�Ж������Řg�g�݂𗧂ĂĘm�ŏ�����̂��̂����A�V�����߂���Ɗe�Ƃ���_�Ђ̋����̈�p�ɏo����邨����₨�D�Ȃǂ�����ɋl�߂Ă����܂��B���̘m�̏����́u���c�_�̂��{�v�Ȃǂƌ����܂����A���ɒ��ɓ��c�_������킯�ł͂Ȃ��A�����������̒n��ɂ͓��c�_��͌�������܂���B�܂��A�����ׂ̗�ɂ́A���N���̏ꏊ���g���Ă��鏭�����ڂ�������A�����ɂ͂�������̌͂�}�Ȃǂ̖̎}��ςݏグ��ق��A������Ȃǂ��u����邱�Ƃ�����܂��i������̂��͓̂��ɖ��̂͂���܂���j�B

|

|||||||||||||||||||

| �@ �@�O��́u�Ղ�E�s����K�˂āi24�j�v�ŏЉ�����c�_�Δ���Ă����Ƃƕ���ŁA�ǂ�ǏĂ��s���̒��Ō��݂ł��s���Ă�������I�Ȃ��̂Ƃ��āu���c�_�̏����v����邱�Ƃ�����܂��B����͓��c�_�₻�̑��̐Ε�������A���̋߂��ɘm�ŏ�����̂��̂���邱�ƂŁA���č�����Ƃ���`���͊e�n�ɂ���܂������ł��c���ⓖ���̈ꕔ�̏W����Õ��Ȃǂł͌��邱�Ƃ��ł��܂��B�����ł́A���N�i2012�N�j�̓����E�������n��̏��Љ�܂��B

�@�_��14���̌ߑO8���ŁA�s���ł����͐�ɉ������암�n���Ëv��n��̈ꕔ�Ȃǂł́A�̂��璩���ɉ�t�����Ƃ���n�悪����A�������������������ɂȂ�܂��B���͍�����10�N�قǑO��2004�N�ɂ����̒n��ɓW���̊W�ŖK�ꂽ���Ƃ�����A���̍ۂɂ͒��V���ɓ_�ŁA���Ă͂���ɑO��6���������Ƃ������Ƃł����B����Ȃɑ����Ă͎q�ǂ����c�q���Ă��ɗ����Ȃ��Ƃ������ƂŁA�����8���ɓ_�Ƃ������ƂƂ��������ł��B�_����Ɩؗ��̒��ł��Ȃ���R���オ��A���̂����e�q�A��𒆐S�ɁA�n��̐l�X���O���̎}�ɒc�q��t�������̂������ďW�܂��Ă��Ēc�q���Ă��n�߂܂��B���ɂ́u��[���c�_�v�Ə����������߂��}�ɕt���Ă���l�����āA�����߂��ɋ߂Â���Ƃ����Ƃ����Ԃɔ������R���オ��܂��B�Ă����c�q��H�ׂ�ƕ��ׂ��Ђ��Ȃ��Ƃ����ƂƂ��ɁA�����߂������オ��Ǝ�����B����ƌ����Ă��܂��B

|

|||||||||||||||||||

| �@ �@���N�i2012�N�j������8������15���ɂ����āA�c�q�Ă��i�ǂ�ǏĂ��j�̍s�������₩�ɍs���A�����ł��邾���e�n�����A�����̍s���̗l�q�������Ă��������܂����B���̒��ɂ͑�ϓ����I�Ȃ��Ƃ��s���Ă���n�悪����܂��̂ŁA���̗��ł������̒n��̏�������Ǝv���܂��B �@���Ă̂��̍s���ł́A�e�Ƃ̐�������ƂƂ��ɒn����J�铹�c�_�̐Δ�����ۂɔR�₵�Ă��܂����Ƃ̓`�����c����Ă���A�u�Ղ�E�s����K�˂āi14�j�v�ł������G��܂������A�s���ł��������̒n��ł��������b�����Ƃ��ł��܂��B����͌��݂ł͂قƂ�ǖ����Ȃ��Ă��܂����A���Õ��n��̋�����������Ί݂̒��c�s�ؑ]���̋���n��ł͌��݂ł����c�_�̐Δ��R�₵�Ă��܂��B�����ɂ͐��ʂɁu���c�_�v�ƍ��܂�A����5�N�i1808�j�V���̖�������Δ�u�Z�C�m�J�~�ƌĂ�Ă��܂����v���J���Ă��āA�ߔN�܂ł��̐�R�₵�Ă��܂����B�������A���N�̂��ƂȂ̂ŏ��݂��Ђǂ��A���݂͕���20�N�i2008�j�ɐV��������ꂽ���̂�R�₵�Ă���A�ȑO�̂��̂͂ǂ�ǏĂ����s������_�Ђ̋������J���Ă��܂��B

�@�����ł́A�܂��O���̎}��肩��n�܂�A�R�₷�������ςݏグ�ĉ~���`�ɍ�邱�Ƃ�W�܂��Ă���l�X�ɔz��c�q����邱�Ƃƕ���ŁA�����u����Ă���H�T���K���瓹�c�_�̐Δ���^��ł��ĔR�₷���̂̑O�ɐ����[�g�������Ēu���A���҂𒍘A��i���߂Ȃ�j�Ō���ł���ɂ��e�Ƃ���o���ꂽ������������Ă����܂��B

|

|||||||||||||||||||

| �@ �@���Ĕ_�Ƃ�����������������ɂ́A�������}����ɓ�����A���ւȂǂ��܂��܂ȏ��ɏ��鐳��������e�Ƃō���Ă��܂����B���݂ł͂����������Ɛ��̂�������������邱�Ƃ͂قƂ�ǖ����Ȃ��Ă��܂��܂������A���܂��܍�N�i����23�N�j�̕�ɁA�v���Ԃ�ɂ���������������Ă����������Ƃ��ł��܂����B

�@�܂��ŏ��ɍ�����̂��_�I�p�̂��̂ł��B��ɘm�i���j�ŕ҂�����������A�^�ɂ̓��Y���n�ƃE���W���E�_�C�_�C�A�����ɂ͐܂������������t���܂��B���Y���n�Ȃǂ͔����A����̂ɂ͐������g���܂��B�_�I�̒��ɂ͑�_�{�E�N�_�E���_�Ȃǂ̂��D������A�V�������̂����܂��B�ʏ�͐V�������D������ƌÂ����͎̂��o����14���Ȃǂ̒c�q�Ă��ŔR�₵�Ă��܂��̂ɑ��A���Ƃł͌Â����̂��Еt���Ȃ��ŗ��߂Ă����܂��B���ɁA�Ƃ̒��̏\��Ԃ̐_�I�ɋ߂����̊����ɕt���钷�����A��i���߂Ȃ�j�����܂��B����͘m�œ���Ȃ��ĂȂ��ĉ��̃n�J�}�̕������o�������̂ł��B�m�͏㑤�̓�ɂ���Ƃ��낾����@���A�u�]�x�ɂȂ��v�ƌ����čr���ۂ��A���i�Ƃ͈���č���ɂȂ��Ă����܂��B�������č����玵�O�Ƀn�J�}���o���A���ƌ܂̊Ԃɔ�����܂������̂��������݂܂��B

�@�����̐�������͐���7���̒��ɂ��_���i�݂��j����������ɉ��낵�āA�c�q�Ă��̏ꏊ�Ɏ����Ă������ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A�s���ł͐�������Ƃ��āA�u�N�_�I(�g�V�K�~�_�i)�v�Ƃ��������ɖK���_�̂��߂̒I����邱�Ƃ��悭����܂������Ƃł͍���Ă��܂���B �@�e�n������ɂ��ƁA�����炭���̔N�ɐ��������������̂͋ߏ��Ɉꌬ���Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA�Â�����̂��������s�����s���A�`���Ă��������Ƌ��Ă��܂��B���ꂩ��������̍s���������Ă��������A�@��𑨂��Ă��̗��ł��Љ�Ă��������Ǝv���܂��i�����S���@�������u�j�B

|

|||||||||||||||||||

| �@ �@��擖���̋ڑ�W���́A���@�̊J�c�ł����Տ�l�䂩��̖��ʌ����̓����Ɉʒu���A��͂��Ղɂ���Č������ꂽ�Ɠ`����O���_�Ђ��J���Ă��܂��B�����āA���Ă�11��15���ɁA���݂ł͂��̕t�߂̓y�j���ɍs���Ă���O���_�Ђ̍�́u�i�}�X�}�`�v�́A���ꂩ��Љ��悤�ɔ��ɓ���������e�����݂ł������܂��B �@���̍�ł́A�卪�𔖂����A�|�ƍ����Ŗ��t���������i�}�X���Q���҂ɏo����邱�Ƃ���i�}�X�}�`�ƌĂ�Ă���A�i�}�X�̏�ɂ́A������|�ƍ��������������i�}�X�m�R�ƌĂԃ}�O���̃u�c���ꂭ�炢�悹�܂��B����ɁA�i�}�X�ƂƂ��Ɉ�l�ЂƂ�ɕt���̂��A�I�Ƒ卪�E�������ݖ��ƍ����̖��t���Ŏς����̂ŁA��������M�ɐ��荇�킹�܂��B���q���݂Ȕ_�Ƃ���������ɂ͑卪�ƂƂ��ɗ������T��������邱�ƂɂȂ��Ă����ƌ����܂��B��������������H�ׂ锢�́A�瓖���ɐ_�З���ׂ̍��|��o���č��܂��B�i�}�X�Ȃǂ͎Q��҂��H�ׂ邾���œ��ɐ_�O�ɋ������肷�邱�Ƃ͂Ȃ��A���Ă͗����̏����ȂǑS���j�ɂ���ĒS���Ă��܂������A���ł͏�����������čs���Ă��܂��B

�@�Ղ�̎��Ƀi�}�X���͂��ߎI�Ƒ卪�E�����̎ϕ�������ĐH�ׂ邱�Ƃ́A���ӂ̏W���ɂ͌���ꂸ��ςɒ��������̂ł��B�܂��A�]�ˎ���܂ł̐_�������̗l�����c���_���ƏZ�E�̓��Ȃ�A�N�Ԃ̈��p����u���Ƃ��čs���ȂǓ�������v�f���ۂ���A�s��̂��܂��܂ȍՂ�̒��ł����ɒ��ڂ������̂̈�ƌ�����ł��傤�i�����S���@�������u�j�B |

|||||||||||||||||||

| �@ �@�����������X�̐��������Ă����ɓ������Ă͂��낢��ȐS�z��������A�Ђ����̂����̈�ł��B��x�Ύ��ɂȂ�A�����̉Ƃ��肩�ߏ����R���Ă��܂����Ƃ��N���肩�˂܂���B���������Ύ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɋF��_����s�����s���e���Ō����A���݂ł��s���Ă���n�悪����܂��B����͗摊���Ɏc���̍s�����Љ�܂��B �@�����E�X���̑��u�����u�Ղ�E�s����K�˂āi10�j�v�ŐY���u���Љ���n��ŁA�t��蹏���(�Ђ傤�悯)�Ƃ��Ă̐Y���u�ɑ��ďH�ɂ͏H�t�u���s���Ă��܂��B�H�t�_�Ђ͐É����̓V����㗬�ɂ�����̂�{�ЂƂ��A�Џ����̐_�Ƃ��Ďs���ł��L���J���Ă��܂����B �@���N�i2011�N�j�̑��n��̏H�t�u�́A11��13���i���j�̌ߌ�7������ߏ��̗����������ɉ��ōs���܂����B���ʂɂ͏H�t�_�Ђ̊|�����ƁA�ׂ�ɂ͒n����ɂ���،��@�i����������j����o���ꂽ���D���|�ɋ���Œu����Ă��܂��B�����̎Q���҂�11���̕��ŁA�܂��t����̎������_�ЂɊւ��Ȃǂ�����A���̌�͉��ȂɈڂ�܂����B�،��@�̂��D�́A�H�t�u���I����Ă����ŏq�ׂ铔�Ă̏��Ɏ����Ă����ė��Ă܂��B���Ă̑��n��̏H�t�u�́A�ۊǂ���Ă��钠�ʂɂ���10��17���ɂR�����铖�Ԃ̂����̂P���ɏW�܂�A�e�Ƃ��甒�Ăƍؑ�̂������W�߂čs���Ă����悤�ł��B

�@�����āA�X���ł͒n��S�̂̌Â����炠��ƁX�Ɂu�H�t�R��铔���ԏ��Ԏ����v�Ə����ꂽ�����Ԃɉ���Ă���A������Ă����Ƃł́A�[���Â��Ȃ��Ă��炱�̓��Ăɂ낤������_���ɍs���܂��B�ɏ����Ă��鏇�Ɋe�Ƃ�����Ă����A����Ƃ����ɍs���ė����ɂ͎��̉Ƃɑ���̂���{�ɁA�ꍇ�ɂ���Ă͂��炭�u���Ă�������Ƃ��̉Ƃ̓s���ł��낢�날��Ƃ̂��Ƃł��B�܂��A�͕���13�N�P���g���ɍ�蒼���ꂽ���̂ŁA���ʂ�86����������Ă��܂������͎��ۂɓ��Ăɉ�t���ɍs���Ă���Ƃ�70�����قǂƌ����܂��B

�@���������H�t�M�Ɋւ��s���́A�ȑO�͊e�n�ɂ��������Ƃ�����Ă�����̂̍��ł͔��ɒ������Ȃ��Ă��܂��B�����n��̂����̍s�������������Ă����ė~�������̂ł��i�����S���@�������u�j�B |

|||||||||||||||||||

�@

�@�ܕ���ł́A�V���P���͓���̃V���꒣��ƂƂ��ɑ��ۊJ���ŁA���̓����炨���q�̗��K���e�n�掝�����ōs���܂��B�܂��A��a�n��̊e������ł͍Ղ�{�ԁi�{�{�j�̑O���̏��{�ɐ_�`�ւ̃~�^�}����ƂȂ�܂����A�����ܕ���ł͏��{�̑O���i2011�N��22��[��]�j�ɒ�����O������̑吨�̕����W�܂��Đ_�`��R�Ԃ̏������s���ق��A��a�̒ʂ�ɖʂ����Ƃ���ɂ�������݉c���܂��B�����āA�ߌ�R�����炨�����Ɉ��u���ꂽ�_�`�ɋT���r�����{�̐_���ɂ���ă~�^�}���ꂪ�Ȃ���܂����i�{������������̓��Ƀ~�^�}����ƂȂ�܂��j�B

�@�ܕ���Œ��ڂ����̂́A�{�{�̐_�`�̎��q���ɍۂ��čŏ��ɋT���r�����{�ɍs���_�ł��B���Ă͏�a�̊e�W���̐_�`�͖{�{�̒��߂��ɐ_�ЂɏW�܂��Ă��P�����Ă���n��ɖ߂��Ď��q���ƂȂ�A���̌�A��a�̖{�ʂ�ɏo�Ė�x���܂łɂ��₩�ɒS���܂������A���݂͂��ׂĂ̐_�`���_�ЂɌ������킯�ł͂Ȃ��A�ܕ���Ɗۍ�E�����n��̐_�`���T���r�����{�ł��P�����Ă��܂��B

�@���݂́u��a�čՂ�v�́A�ȑO�̃I�e���m�E�T�}�̍����Ɏ���ɂ���Ĉڂ�ς���Ă������Ƃ͊ԈႢ����܂���B����ł��ܕ���̐_�`���_�ЂɌ������Ƃ́A���̍Ղ�̂��Ă̗l���̈�[��m���ŏd�v�ȈӖ��������Ă��܂��B�i�����S���@�������u�j |

|||||||||||||||||||

| �@ �@ �@ �@�{��������̃V���꒣���Ŏ��グ���悤�ɁA�Ղ�̏����͂V���P������s���鏊�������A�_�`�̓n��(�Ƃ���)�ƎR�Ԃ̏��s������{�{�i2011�N��24��[��]�j�̑O���̏��{�i2011�N��23��[�y]�j�ɂ́A������Ƃɂ�������ݒu���Đ_�`�����u���܂��B �@���ꂼ��̂������ɋT���r�����{�̐_��������Đ_�`�̂��P���ƃ~�^�}��������Ă����܂����A�{��������ƌܕ���i�����E�c���E�{�v������͈̔́j�ł́A���{�̑O���̋��j���ɕʂɃ~�^�}���ꂪ�s���Ă��܂��B �@�{���ł͂��̓��ł͂Ȃ����O�ɃV����������ɂ�����������Ă����A�����͐_�`��R�Ԃ̏��������Đ_��������̂�҂��܂��B�ߌ�S�����玩�������������Ԓ��Ő_�`�̃~�^�}���ꂪ�����ɍs���A����ȍ~�͐_�l���_�`�ɏh���Ă��邽�߁A�Ղ肪�I�����ă~�^�}���������܂ł͂��Ƃ��[��ł����Ă��A�N�����_�`�̂��ɂ��ĔԂ����܂��B�܂��A�������̏��͏ꏊ���������Ƃ�����A�~�^�}���ꂪ�I���Ɩ{���̎R�Ԃ͏������ꂽ�ꏊ�Ɉړ����Ă����A�����ŏ��{��҂��ƂɂȂ�܂��B�����āA���{�̗[�������ɂ����āA��a�̉w�O�ʂ�Ȃǂ���s�ғV���ɂ��ĎR�Ԃ̏��s���s���A�e�n��̎R�Ԃ��W�܂��ė��Ăɂ��₩�ɂ����q���t�ł��܂��B�Ȃ��A�{��������̎R�Ԃ͖���40�N�i1907�j�ɔ����q�s���R�������������̂Ƃ������A���͓�K����������A���̏�ɍ��ȓV�Ƒ�_�̐l�`��������l�`�R�Ԃł��������Ƃ��吳�������̎ʐ^�ɂ���Ċm�F�ł��܂��i�w���͌��s�j�����ҁx334�Łj�B

�@�[���܂łɏ�a�̊e�n��̐_�`�͎��q�����I���A���悢��20��ȏ�̐_�`�i���ǂ��_�`���܂ށj�ƂW��قǂ̎R�Ԃ����ׂă��C�����ɏW�܂�A�e�_�`�����������ݍ����A�Ղ�͍ō����ɒB���܂��B���Â��Ȃ�Ɛ_�`�ɂ͂�������̒���������A����w�₩�����������̂悤�ł��B���͌��s���\����Ղ�̈�ł���u��a�̉čՂ�v�́A����Ƃ������̐l�X�̎v�����Đ���ɍs���Ă������Ƃł��傤�B�i�����S���@�������u�j |

|||||||||||||||||||

| �@ �@ �@ �@���N�A�V�����{�̓y���ɍs���Ă���u��a�čՂ�v�͌��k�ő�̉čՂ�̈�ł���A30�`40���l���̐l�o�𐔂��鑊�͌��s���\����ό��s���ł��B�܂��A�]�ˎ������̐_�`������c����Ă��邱�Ƃ���A���̍��ɂ͂��łɁA�Ղ肪������x����ɍs���Ă����ƍl�����Ă��܂��B�Â��͍Ղ�̂��Ƃ��I�e���m�E�T�}�Ƃ����A�Ղ莩�̂�_�`���̂��̂��I�e���m�E�T�}�ƌĂԂ��Ƃ����ł�����܂����A���݂͑��͌��s�̍Ղ�Ƃ��āu��a�čՂ�v�������̖��̂ƂȂ��Ă��܂��B���N�i2011�N�j�̏�a�čՂ��7��23���i�y�j��24���i���j�ɁA��N�̂悤�ɂɂ��₩�Ɏ��{����܂����B �@�_�`�̓n��i�Ƃ���j��R�Ԃ̏��s���s����{�Ԃ�O�ɂ��āA��a�̑����̎�����ł͂V���P������Ղ�̏����Ɏ��|����܂��B �@�܂����ɂ͒����|��o���A������ق̑O�⎩����̋��ȂǂɃV���������{�̒|�𗧂Ă܂��B������u�V������v�Ƃ����A����Ƃ��ďW���Ɉ����a�C�������Ă��Ȃ��悤�ɗ��Ă�Ƃ���Ă��܂��B�����Ɍf�����ʐ^�͍��N�̖{��������̃V������̗l�q�ŁA�����͖�V���A�W�l�|����łP����30���قǂŊ������܂����B���Ă͏W�����ɁA�ׂ�̏W�����m�������悤�ɃV��������������̂̍��ł͏��Ȃ��Ȃ�A�{���ł͏�a���X�X�̒��ԏ�̏��i���̉��Ɏ�����ق�{���ł��J�肵�Ă���s�����Ƒ�h�_�ЂȂǂ�����܂��j�̂P���������ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł��B

�@�܂��A�P���́u���ۊJ���v�̓��ł�����A���̓�����Ղ�̍ۂɎR�Ԃɏ�邨���q�̗��K���n�߂鎩��������܂��B�{���ł́A�Q�����玩����قɂ����čՂ蓖���܂ł̐����ԁA���7������9���ɂ����ĕۑ���̉���ɂ�邨���q�̗��K���s���܂����B �@���ď�a�̒��ł��v�ۂƔԓc�W���ł͐_�`���Ȃ����肩�S���ł͂����Ȃ��Ƃ������A�I�e���m�E�T�}���s���܂���ł����B�������A���݂́u��a�čՂ�v�͂���Ȃ��Ƃ��Ȃ��Ȃ�A��a�̒n��S�̂�������Ƃ��ē��킢�������Ă��܂��B�Ԃ̒ʍs���~�߂��������ɗE�s�ɒS�����_�`����₩�ɂ����q�̉���t���R�Ԃ����܂�ɂ��L���ł����A���̃V���꒣��̂悤�ɁA�n��̂��Ղ�ɂ͂��܂��܂ȏ������Ȃ���A�����̐l�X�̋��͂������čs���Ă��邱�Ƃ�������܂��B�i�����S���@�������u�j |

|||||||||||||||||||

| �@ �@���݂ł́A�傫�Ȑ�Ƃ����Ƌ����˂����A�����ŎԂ��a�����ʂ�����������̂Ƒ�����ꂪ���ł��B�������A�����甪�\�N�قǑO�̏��a�����܂ł́A���͐�ł��D���g���Đ���ɏ㗬�Ɖ��������ԕ����̉^�����s���A�㗬�̒Ëv����ʂ���͐d��Y�Ȃǂ̎R�̎Y�����A�����̉͌�������͕Ă�엿�E���p�G�݂Ȃǂ��^��A�܂��A�����̉^���ɂ����p�����ȂǁA�n��̐l�X�̐����ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂����B �@�ו���D�ʼn^�Ԃɂ́A�㗬���牺��̂͐�̗���ɂ��̂܂��Ηǂ��̂ɑ��A���͉������炠�����Ă���ꍇ�ł��B���̎��ɑ�������̂����ł���A���ɏt����Ăɂ����Đ����앗��t�ɎĐ��k��A�͌����̐{��i���ˎs�j�����̏��q�܂Ŕ����قǂōs�����Ƃ��ł����ƌ����܂��B�����A�������������ŁA���������Ȃ���ΑD�ɓ���|���Đl�Ԃ���������グ�A�ǂ����Ă��D����݂Ɋ���Ă��Ă��܂����߂ɁA��l���_�őD�������Ȃǂ��Đ����������ďグ�Ă����Ƃ����悤�Șb���c����Ă��܂��B

�@���N�i2011�j���W���V���i���j�Ɉ镔����H�̏㗬�t�߂Ŏ�����s���A�����̌��w�҂��K��܂����B�D�̑��s�ɂ͂S�`�T���قǂ̕������œK�Ƃ���Ă��܂����A����͐�����������ォ�������̂́A����ł����ɕ�����t�Ɏď㗬�Ɍ����Đi�ދ����[���p�����邱�Ƃ��ł��܂����B

���ۑ���ł́A���W�����������镔���������قŌ��J���Ă��܂��B �@�@�镔���������ف@�@�ꏊ�F���͌��s���镔�Q�X�T�Ԓn �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�ٓ��E�J�َ��ԁF��{�I�ɂ�12��29������1��7���������y�E���j���̌ߑO10���`�ߌ�R���J�� |

|||||||||||||||||||

| �@ �@ �@ �@�V�����{����W���ɂ����āA�s���e�n�ł̓I�e���m�E�T�}�i���V���l�E�V���Ձj�Ə̂����čՂ肪�s���Ă��܂��B���̍Ղ�͐_�`�ƂƂ��ɂ����q��������R�Ԃ��ꏏ�Ɉ������ȂǁA�₩�łɂ��₩�Ȃ��̂ł���A�Ղ�̔M�C�ŕa�C��ǂ������ƂƂ��ɏ����Ă�����A�܂��A���ł͒n��̌��������߂邽�߂ɂ���ȍs���̈�ƂȂ��Ă��܂��B�s���̓��l�̍�Ƃ��Ắu��a�̉čՂ�v���L���ł����A�����ł͓����n��̎s��E�h�E�J���W���̓V���Ղ��Љ�܂��B �@�����̃I�e���m�E�T�}�͂��Ă͂V��19�E20���A���݂͂��̋߂��̓y���ɍs���܂��B���N��16�E 17���ŁA���������Ɍ��炸���ɋ��s��ł͏�a�̉čՂ������Ă��̈�T�ԑO�Ɏ��{���邱�Ƃ������悤�ł��B16���̌ߌ�ɁA���̒n��̒���ł���V���{�ōՓT���s���܂��B���̎��́A�_�ЂɏW�܂��������₨���q�̎q�ǂ������Ȃǂ����Ԓ��A�T���r�����{�̐_�����傫�Ȑ_�`�Ǝ��ۂɒS���q�ǂ��_�`�����������A�傫�Ȑ_�`�ɂ̓~�^�}�����܂��B

�@�V���Ղ͊e�n����J���Ă���_�Ђ̗��ՂƂ͕ʂɍs���Ă��邱�Ƃ������A����ɐ_�`���S����A�R�ԂȂǂ��o�邱�Ƃ������ŁA�Ղ�̖��̂̂ق��ɐ_�`���̂̂��Ƃ��I�e���m�E�T�}�ƌĂԂ��Ƃ�����܂��B������ɂ��Ă��_�`��R�Ԃ��A�ď�ɐ���ɍs���Ă���V���Ղ͎s����\�����Ƃ������Ƃ��ł��܂��i�����S���@�������u�j�B |

|||||||||||||||||||

| �@ �@ �@ �@���ꂩ��^�Ă̋G�߂��}���钆�A���̂��Ȃ��̂W�����{����X�������ɂ����āA�����𐁂�������̂悤�ɍs���Ă��閯���|�\�����q���ł��B�s���ł͗撹���E�z�K�_�ЁA�扺���E��Ԑ_�ЁA��哇�E�z�K���_�A������c�������{�̂S�����Ŋe�_�Ђ̍�ɕ����čs���A����������̖��`�������������邢�͎s�̖��`�����������Ɏw��E�o�^����Ă��܂��B���̂ق��ɒ������̑��x�_�Ђɂ́A���ۂɗx�邱�Ƃ͂Ȃ����̂̎O�̌Â����q�����ۊǂ���Ă��܂��i�����O�N�m1806�n�̖�������A�s�w��L�`�����������ł��j�B

�@���{�e�n�Ō����鎂�q���́A�傫���͈ꓪ�̎��q������l�̕��肪���u��l�����v�Ɠ�l�������ĒS������u��l�����v�ɕ������܂��B�s���̎��q���͑O�҂̂��̂ŁA����͓����{�𒆐S�ɕ��z���Ă���A���ɎO�C�̎��q�𒆐S�ɍ\�������u��l�����O�C���q���v�̌`�Ԃɕ��ނ���܂��B�����āA�O�C���q�������z����n��́A���̑唼�������A�V����k�[�Ƃ��ēȖA�Q�n�A���A��t�A��ʁA�����A�_�ސ�̊e���́A�����E���k�암����֓��n���Ő�߂��Ă���A�_�ސ쌧�ł͑��ɉ��l�s����s�ɂ���ق��́A���͌��s�∤�쒬�O�����쑤�ł͍s���Ă��܂���i�Ⴆ�A�������̋{�����Ό��ōs���Ă���u�������q���v�Ȃǂ͕ʂ̌n���̂��̂ł��j�B�܂葊�͌��̎O�C���q���́A�����݂̂Ȃ炸���{�ɂ��������Ɉʒu�t�����邱�ƂɂȂ�A���������_��������ڂ���閯���|�\�ƌ������Ƃ��ł��܂��B �@���ۂ̎��q���ł́A�O�C�̎��q�̂ق��ɉ����V��Ȃǂ��t���Ĉꏏ�ɗx������A�S���̂�ꂽ��Ƃ��܂��܂ɍs���Ă���A���ꂼ��̏ꏊ�ɂ�苤�ʂ���_������I�ȂƂ���������܂��B�e�n��̎��q����������j�⒍�ڂ����`���ɂ��ẮA�w���͌��s�j�����ҁx���͂��ߋ���ψ�����s�������q���̕��ɋL����Ă��܂����A�������Q�l�Ƃ��Đ���A�F�l����x�K��Č��w����Ă݂��炢�����ł��傤���B��̉₢�����͋C�ƂƂ��ɁA�����ƒn��̐l�X�ɂ���ē`�����Ă������q���ɐG��Ċy�����v���o�Ɏc��Ă̂P�����߂������Ƃ��ł���Ǝv���܂��i�����S���@�������u�j�B �@�����N�̊e�_�Ђł̎��q���̓����͕ύX����邱�Ƃ�����܂��B�K�����m�F�̏�A���o�������������B |

|||||||||||||||||||

| �@ �@ �@ �@���c�w���狫�������Ɍ��Ȃ����Ɍ������Đi�ނƁA10���قǂŋ��R�_�Ђɓ������܂��B���R�_�Ђ͏�ߊԁE�J���n��̒��ł���꒬���i�|�V���u���j�̒���ŁA�����ɂ͔���_�Ђ��Z�V�̂��{�Ȃǂ��J���Ă��܂��B�����āA���̐_�Ђ̈�p�ɁA�V���ȓ��c�_�����ڌ������邱�ƂƂȂ�܂����B �@�Α��̓��c�_�͎s���e�n�Ŋm�F����A���̒n�̂��͈̂�̐ɓ�_������ꂽ�u�o�̓��c�_�v�ŁA���Ē������ꂽ�ۂ̖�������͊���11�N�i1799�j�ɑ���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ�������܂��B�������A���ł͂��̑��̏��݂��Ђǂ��A��_�̂��p���͂�����Ƃ��Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����ŁA���̋@��ɐV�������c�_�����悤�Ƃ����@�^������オ��A���N�i2011�N�j�S��29���ɐ_����n��̑�\�̐l�X�̗���̉��ɖ����ɂ���I�ځi�J�����j���s��ꂽ�̂ł��B

�������ꏊ�ɂ́A�V���̓��c�_�ƈꏏ�ɕ���11�N�i1814�j�����̒n�_�����J���Ă��܂��B |

|||||||||||||||||||

| �@ �@ �@ �@��w�╣��Ӊw���璬�c�s���ʂɌ�����������{�E��ɓ������A���n��̏W���̒��ɖ�t��������܂��B�n����Ɏ��@���Ȃ����ł͂��̖�t�����Â����炨�J�肵�Ă��܂����B �@��t���Ŗ��N�S���W���̃I�V���J�T���̓��ɍs���Ă���̂��ԍՂ�i������E�J���u�c�G�j�ł��B�����̌ߑO���ɖ�t�����Ǘ���������i���̐_�Ђł����Ԑ_�Б���j���W�܂�A���F�̒ւ̉Ԃт���ꖇ�������ɓ\��t�����Ԍ䓰�i�n�i�~�h�E�j�̏���t���Ȃǂ̏��������܂��B���̉Ԍ䓰�͉��ɏ悹�āA�����ɂ͂��߉ޗl���Ў�������Ă���p�̒a�����̑���[�߂܂����A���ɂ͊Ò��̖��Ϗo���č�����Ò������A���Q��ɗ����l�͊Ò��ۂŋ���Ŏ߉ޑ��ɒ����Ŏ�����킹�܂��B�Ò��͖ڂɂ���Ɨǂ��Ƃ���Ă��܂��B�����āA�n��̐l�����������ň��H���Ȃ���k���钆�ŁA�ߌ�R������͒n��̏��������ɂ�邨�O����30���قǍs���A�O�����I���ƌ�Еt�����n�܂�A���̍s�����I���ƂȂ�܂��B�Ȃ��A�s���ł́A�S���W���̉ԍՂ�͗Ⴆ�Γ����n��i���j�̊ϐS���Ȃǂ������̏��Ō����܂��B

�@���N�P��̍s���͂������̂��ƁA10���N���o�Ď��{�������̂�n��Ŏ���Ă����̂͑�ςł��B����ł����ꂩ������i�������Ă�����邱�Ƃ�����Ă��܂��i�����S���@�������u�j�B ���ߔN�ł͒��J���͕���20�N�i2008�j�ɍs���A����̖{�J���͕���37�N�i2025�j�ƂȂ�܂��B |

|||||||||||||||||||

| �@ �@ �@ �@�����R�N�i1870�j�A���⎅�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���݂̏�a�ɉ؊X�̑�ʂ�Ŏs�ꂪ�J�݂���܂����B �@���̎s���J���ꂽ��ʂ����{�������Ƃ���̗��̒ʂ�Ɉʒu���錳���ω����́A���݂͌���������ق̒��ɂ���܂��B�]�ˎ��ォ�瑱���������Ƃ������̊ω����ŁA���ł��{���ł������ω���F�����J���Ă��܂��B���̊ω��l�͓ޗǎ���̍��m�Ƃ��ėL���ȍs���Ɠ`���A���̐����̓����J�˂ɏZ��ł����V�v�w���r���ɂ��ꂽ���̑m�̊肢���Ĕ��߂Č������ĂȂ����Ƃ���A���̂���Ƃ��đm���u���Ă��������̂Ɠ`�����A�{�\����Y�̂����v���炽���ȕ��l�Ƃ��Čܕ���i�����E�c���E�{�v������ō\���j�̊F�l�ɂ���đ�Ɏ���Ă��܂����B �@�ω����̉����̓~�N���`�Ƃ����Ė��N10���̂X���E19���E29���ŁA�����̔����J�����Ă��Q��ł���i���̎��ɂ͊ω��l�̈��u����Ă���~�q�͊J����Ȃ��j�ق��A�n���̏��������ɂ���r�̂̕�r���s���Ă��܂��B����ɁA�����ω����͐̂̕������Ƒ��͍��ɂ����Ă̎��X�����q���镐���ω����̎O�\�ԎD���ł���A���̕����ω����ł�12�N�Ɉ��A�K�N�̂S���P�����Ԃ����ω������J������邱�ƂɂȂ��Ă��Ă��p��q�ς��邱�Ƃ��ł���ƂƂ��ɁA�ω��l�̎肩��O�̊p���k�i������j�ɂȂ��ꂽ����j�ɐG��Ă��̂����v�ɗ����邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�p���k�ɂ͌ܐF�̕z���ω��l�̑̂���Ȃ��ꂽ����j����̏��肪����܂����A���̖ؖȂ̕z��������ĕ��тɂ���ƈ��Y�ɂȂ�ƌ����Ă��܂����B �@���N�i2011�N�j�����̊J���̔N�ɓ�����A�ω����̎��͂ɂ͎Q�q�҂̓��ē��ƂƂ���12�N�Ԃ�̂��J����グ��悤�ɐԂ������̛�������Ă��܂����B�Q�q�̕��X�͊ω��l�Ɏ�����킹�A���ꂼ��ω����̕`���ꂽ����̂��D�����߂Ď��̎��Ɍ������p�������܂����B�n���͂��������������邽������̐l�X�̊肢���~�߂Ă����ω����́A���ꂩ������i���J���Ă������Ƃł��傤�i���̍e�́A�ܕ���ω��l���b�l�̊F�l�̂��w���̌��ɁA�����S���̉������u���܂Ƃ߂܂����j�B �������ω����͑�P��ڂ̊J������X�N�i1759�j�ɍs���A���N�͑�22��ڂł����B���͌��s�i����R�����܂ށj���͂��ߔ����q�s�E���c�s�E�����s�E����s�E��a�s�E���l�s�ɋy��48�����̎D��������A�s���ł́A�����ω����i�������a�j�̂ق��A���i����ߊԁj�E���厛�i�撆��j�E�������i��哇�j�E�ϐS���i��擖���j�E�������i��扺�a�j�E����i���R�j�E�������i�����散��Ӂj�̔��������D���ƂȂ��Ă��܂��B����̊J���͕���35�N�i2023�j�ƂȂ�܂��B

|

|||||||||||||||||||

| �@ �@ �@ �@���͌Ήw���琼�ɏ����������R�̒����ɂ���^���_�Ђ́u�^���̌����l�v�Ƃ��Đe���܂�A���Ă͎q�ǂ��̖鋃���~�߂ɂ����v������Ƃ��đ����̎Q�q�҂�����܂����B�^���_�Ђ̗��Ղ́A���݁A4���̑�Q�y�j���ɍs���Ă���A���ɑ����̒S����ɂ����50�i���̋}�Ȍ��z�̐Βi��_�`���~��Ă����l�͑�ϗL���ŁA���̌�A�����Ԃ����Ēn��������s���A���͌�w�i�Ƃ��ėE�s�ɐ_�`���S����Ă����l�q�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�����łׂ͍������Ƃɂ͐G����܂��A�̂͋������K�����J�肷��̂͐��i�O�̎d���������ƌ����Ă���A�Ⴆ�Β�����䋟��A�Гa�Ȃǂ֒��A����Ƃ́A���ł����i�O�݂̂ōs���đ��̎��q����̐l�����͎�o�������܂���B�܂��A���{�i��O���̖�j�ɍs���邢�����̍��J�̏�������{�A�_�`�ɐ��s����҂��������Ջ�����A�_�`�Ɍ����ڂ��ۂɐ_��̕⏕������A�_�`�ɕt���ĕ����Ă������ł��_����������ȂǁA���i�O�͍�̏�����������{�Ɏ���܂ł̂��܂��܂Ȏd����S���Ă��܂��B�^���_�Ђ̍�ɂ������āA�_��ł͂Ȃ��_�ЂƊւ��̂���Ƃ���Ă��鐸�i�O���d�v�Ȗ������ʂ����ȂǁA��r�I�Â����J�̂�������������̂Ƃ��Ē��ڂ���܂��B�i�����S���@�������u�j

|

|||||||||||||||||||

|

�l�Â̑��^���j�̑��^�n���̑��^�������̂̑��^�V���̑��^�s�j�̑��^�{�����e�B�A�̑��^�ԊO�� |

|||||||||||||||||||