|

|||||||||||

|

ホーム⇒博物館の窓⇒博物館の窓(バックナンバー)⇒生きものの窓 生きものの窓(平成23年度) 「標本レスキュー隊、立ち上がる」の記事は、ボランティアの窓に移動しました。 |

||||||||||

1月14日(土)のテーマは、「生き物たちの冬ごもり」です。博物館の樹木を代表する、入り口正面のクヌギの木が、今回のメインステージです。ここのごつごつした幹のすき間をよく見てみると…、何やら黒いかたまりがあります。参加者のみなさんには場所を教えずに「この幹のどこかにあるものがかたまっています」と言って探してもらいました。 一番始めに見つけた親子連れのお母さんが、思わず「キャー!」。すばらしいリアクションです。そこにあったのは、前回の生きものの窓でも紹介した外来昆虫、ヨコヅナサシガメの亜成体のかたまり。もともと日本よりも南方に分布する昆虫ですが、相模原付近ではこの10年ほどの間に急激に分布をひろげています。そんな話題とともに、悲鳴を上げたお母さんにも気を取り直してもらい、冬ごもりのようすをじっくり観察します。 次に観察したのは、ジョロウグモの卵のかたまり。網でつくった袋の中に、ぎっしりと卵がつまっています。何個入っているんだろう?とみんなで考えながら観察。 そして、植物の冬ごもり、落葉樹の冬芽に注目します。博物館の前庭には、ミズキとクマノミズキというよく似た種類の木が混在しています。葉っぱを見るとどちらもそっくりで見分けがつきにくいのですが、冬芽はぜんぜん違う形をしています。全体的にそっくりなのに、冬芽というパーツだけ似ても似つかない様子を観察しました。

ミニ観察会には、ふだん何気なく通り過ぎてしまっている身近な自然に、ちょっと目を向けてもらうという目的があります。いつもより少しだけ顔を近づけてみると、それだけで生き物たちの不思議が見えてくる。そんな発見を参加者のみなさんと共有したいと考えています。 なお、ミニ観察会で参加者のみなさんに配布している「博物館のまわりの これな〜んだ新聞」は、このホームページ上でも公開しています。そちらもぜひご覧下さい。(生物担当 秋山幸也) 博物館のまわりの これな〜んだ新聞 http://www.remus.dti.ne.jp/~sagami/10-00index-korenandanp.htm |

|||||||||||

これは、ヨコヅナサシガメ(Agriosphodrus dohrni)というカメムシの一種の幼虫が、集団で越冬をしているところです。写真は、博物館の正面にあるクヌギの幹で撮影したものですが、桜の木で見られる事が多いようです。 カメムシというと、植物の汁を吸うので農業害虫とされているものもありますが、サシガメの仲間は肉食性です。他の昆虫等を口吻で突き刺して、体液を吸うことによって餌をとっています。このため、不用意に掴むと刺されることもあります。 その見慣れない風貌にびっくりされる方も多いようです。それもそのはず、この昆虫が関東地方で見られるようになったのは1990年代。もともと東南アジアや中国に分布していたものが、1920年代に九州に侵入し、分布を広げてきたと言われています。相模原市内でも10年程前には比較的珍しい昆虫でしたが、今は普通に見られます。 日本列島を北上してきたことから、地球温暖化との関係を指摘する人もいますが、確かなことはわかっていません。 寒い季節になりましたが、注意してみると意外にいろいろな生き物がいるものです。散歩の途中などで、ちょっと足を止めて、生き物さがしをしてみてはいかがでしょう。 (学芸班 木村知之) |

|||||||||||

では、絶滅危惧植物とは実際、どんなものなのでしょうか。今回は、市内に生育する、とある絶滅危惧植物をご紹介します。ただ、絶滅危惧種という性質上、場所について詳しく書けませんがその点はご了承ください。 9月中旬のある日、市内の休耕地へ行きました。県内で確実な自生地は、もしかしたらもうここにしかないかもしれないという、ある絶滅危惧種の現状を確認するのが目的です。それは、コマツカサススキというカヤツリグサ科の植物です。 写真を見ていただいても、「これが絶滅危惧種?」と思われるかもしれません。植物の好きな人にとっては大型で“華々しい”カヤツリグサのなかまなのですが、一般的には“地味”な部類に入れられてしまい、ウケはあまりよろしくないようです。 市内には、オキナグサ(キンポウゲ科:絶滅危惧1A類)やカザグルマ(キンポウゲ科:絶滅危惧1B類)といった“スター級”の絶滅危惧種もあります。でも、コマツカサススキだって、れっきとした絶滅危惧1A類で、野生状態にあって最も絶滅の危険性が高いランクに入れられています。

今、県内で絶滅危惧種にあげられている植物には、水田雑草と呼ばれてきたものや、里山の植物が多く含まれます。耕作の形態や農地をめぐる社会情勢の変化など、さまざまな要因から水田や里山の雑木林が減少したり、環境が大きく変わってしまったりしています。こうした植物が、人知れず絶滅していってしまわないよう目を光らせておくのも、博物館の仕事なのです。(生物担当 秋山幸也) |

|||||||||||

| 博物館へのお問い合わせの中に「家の中に巨大なクモがいる。危険なものではないのか。」というものがよくあります。クモの特徴をきくと、どうやら「アシダカグモ」らしい、という場合がほとんどです。 アシダカグモというのは、日本最大のクモで、体長(頭からお尻の先までの長さ)が、大きな個体では3センチ位。足を広げた大きさは10〜12センチくらい。「CD盤くらいの大きさだった」という表現もしばしば聞かれますが、実際には、足を広げてもCDよりふたまわりほど小ぶりです。いわゆる「クモの巣」のような網は張らずに、獲物を待ち伏せして捕らえる習性があります。人家に好んで住み、主にハエやゴキブリを食べています。そういった意味では、たいへんな「益虫」です。 このクモに出会ったらどうしたら良いでしょうか? 人間がわしづかみにしたりしなければ、クモの方から襲いかかってきたり、噛み付いたりする事はありません。そうっとしておきましょう。もし目障りな場合は、ほうきや軽く丸めた新聞紙などで追いやると良いでしょう。動きがすばやいので、捕虫網がないと、つかまえるのは難しいと思います。 大変面白いことに、よく似た「コアシダカグモ」という種は、森や林でしか見かけません。どうやって住み場所を選んでいるのか不思議ですが、よりによってなんで我が家を選んでくれたのか、と思う方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、人は見かけではありません。クモもまた同じです。その働きに免じて、居候を認めてあげても良いように思います。 (学芸班 木村知之)

|

|||||||||||

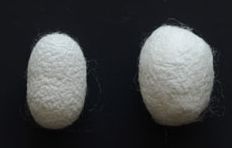

生糸を生産するには、十数個の繭を煮てそれを1本に撚(よ)るのですが、この工程で、1頭で作られた繭と玉繭を一緒にすることができません。そこで、玉繭は生糸にせず、1個ずつ水でほぐして平面上に拡げます。これを乾かしたのが真綿(まわた)です。今、綿と言えば木綿や合成繊維が主流ですが、かつては布団に打つ綿と言えば、玉繭からつくられた真綿のことを指しました。

蚕種を生産するには、カイコを成虫にしなくてはいけません。蛹になったカイコは、繭の中で12日ほどすると羽化して成虫になります。成虫は、繭を固めている「のり」を溶かす酵素を口から出して、繭をほぐすようにして出てきます。 この穴あきの繭を、出殻繭(でがらまゆ)と言います。酵素は糸のまわりの「のり」だけ溶かして、糸の成分である絹タンパクを溶かさないので、この出殻繭の糸は、切れずにつながっています。撚り糸機にはかけられなくても、繊維として充分に利用できます。そこで、出殻繭をていねいに紡いで織物にしたのが、紬(つむぎ)です。絹の紬の産地は、たいてい、蚕種の生産が盛んだった地域と一致します。 さて、撚り糸の工程で繭から出した蛹もまた、利用されてきました。佃煮にして子どもたちのおやつにしたり、家畜の飼料に混ぜられたりしました。今でも、釣具店に行くと釣り餌として「さなぎ粉」が売られていますが、これがまさに、カイコの蛹です。こうして余すところ無くさまざまに利用されてきたカイコのお話、まだまだ続きます。(生物担当 秋山幸也) |

|||||||||||

| ふ化してから4週間弱、体がやや縮んで飴色に透き通ってきたカイコを、「まぶし」に移します。まぶしとは、ボール紙を4センチ角くらいの格子状に組んだもので、博物館では職員が自作したものを使っています。

糸を吐くと表現しましたが、正確には「引く」方が正しいかもしれません。繭をつくる糸は、カイコの体内の絹糸腺(けんしせん)という器官から、口のすぐ下にある吐糸管(としかん)を通って吐き出されます。しかし、体内ではまだ液体で、外に出て空気に触れた瞬間に固まって糸になります。そのため、カイコは常に頭を振って糸を引き出しながら繭をつくっていくのです。 そうしてまぶしの中に落ち着き、糸を吐き続けて半日ほどすると、うっすらと繭の外側ができてきます。さらに半日すると、はっきりと繭の形になりますが、中は透けてカイコが動いているのが見えます。丸2日ほどかけて繭が完成すると、中でカイコは脱皮して蛹になります。 さて、農業としての養蚕は、産品である繭ができあがったこの時点で、まぶしから繭を取り外して出荷し、終了です。出荷された繭は熱乾燥して中の蛹を殺し、撚(よ)り糸の工程を経て絹織物の原料である生糸になります。農業から工業へのバトンタッチです。 次回は、産品として余すところ無く使われてきた繭のいろいろについてのお話です。(生物担当 秋山幸也) |

|||||||||||

| 博物館では、今年もカイコを育て、実際に飼育のようすを3週間ほど展示しました。博物館の職員や、ボランティアとして毎週来られている市民の方々にも人気で、「大きくなったねえ」などと声をかけてもらいました。 さて、そんなカイコの成長についてよく尋ねられるのは、「ふ化してどれくらいで繭を作るのですか?」という質問です。「だいたい4週間弱です。」と答えると、ほとんどの方がその早さに驚かれます。少し詳しくご説明しましょう。 カイコは一生のうち、6回脱皮をします。幼虫の間に4回、幼虫から蛹(さなぎ)になるときと、蛹から成虫になるときにそれぞれ1回ですから、合わせて6回です。最後の2回の脱皮は、繭の中で行われます。 ふ化したばかりの1齢幼虫には毛が生えています。まだ体も頭も黒くて、知らなければこれがカイコとは思えません(カイコを育てる(1)参照)。産まれてすぐにクワを食べ始め、3日後にはもう最初の脱皮をします。2齢になると毛がなくなり、小さいながらも形はもうカイコらしくなっています。ただし、黒い斑点が体中に残ります。2回目の脱皮まで、やはり3日くらいです。この時、黒かった頭が褐色になり、色もカイコそのものになります。3齢は少し長くて、4日〜5日くらい。3回目の脱皮の後、4齢はさらに少し長くて、6日くらいです。ちなみに、脱皮の前の1日〜1日半くらい、カイコは頭をもたげて動かなくなります。体の内側で、新しい皮膚が作られているのです。この状態を、眠(みん)と言います。 4回目の脱皮を終えると、いよいよ5齢(終齢)となります。5齢は7〜8日で、このとき、カイコ1頭が一生に食べるクワの量(およそ25グラム)の8割以上を食べます。クワの葉をあげてもあげてもすぐに食べ尽くしてしまうので、担当者はしょっちゅう博物館の敷地内に植えられたクワの木へ葉を取りに行かなくてはいけません。他の職員から「たいへんだねえ」とねぎらわれるのもこの頃です。

5齢になって約1週間、バリバリもりもりと食べ続けていたカイコが、突然食べなくなり、頭を八の字に振り始めます。体が少し縮み、色もなんとなく飴色に透き通った感じになります。これが、繭をつくり始める熟蚕と呼ばれる状態です。このタイミングで、繭をつくらせる「まぶし」に移すのですが、ここから先は次回といたします。(生物担当 秋山幸也) |

|||||||||||

| 神奈川県の養蚕の灯は昨年秋、静かに消えました(バックナンバー「神奈川の養蚕、終わる」参照)。しかし、カイコは地球上で最も生物学的な研究が進んだ昆虫と言われています。発生のしくみから遺伝まで、膨大な研究成果が蓄積されています。 たとえば遺伝学の祖、メンデル(1822-1884)がエンドウマメで発見した遺伝法則を、カイコを使っていち早く動物で実証したのが、神奈川県出身の外山亀太郎博士(1867-1918)です。また、外山博士はカイコの日本産品種とタイ産品種をかけあわせた一代雑種が著しく大きな繭をつくることを発見しました。この雑種強勢(ヘテローシス)という現象は今や、野菜や家畜の生産現場では常識となり、収量増加に大きく貢献しています。 さらに、カイコはふ化の日にちをほぼ正確に調整することができます。休眠したカイコの卵を低温下に置いたのち、酸に浸けるなどの処置を施すことにより、休眠が打破されて発生が再開されるのです。この技術は、江戸時代から行われていました。 このように、人間が飼育のためのさまざまな技術を発達させてきたカイコという昆虫は、生物学だけでなく、郷土の歴史や産業を学ぶための生きた教材として活用することができます。ふ化のタイミングをコントロールできることも、教材としてたいへん好都合と言えるでしょう。さらに有用性を補強するもう一つの大きなポイントは、「かわいい」ということです。ムシが嫌いという人でも、一度飼ってみると、たいていの場合カイコに限っては抵抗がなくなるようです。クワの葉を一心不乱に食べ続ける姿や、誰に教わるでもなく美しい繭をつくるようすは、何時間見ていても飽きません。 相模原の、ひいては日本の近代化を支えたカイコという昆虫について、「生きものの窓」の中で引き続きご紹介していきたいと思います。(生物担当 秋山幸也)

|

|||||||||||

| この10年くらいの中で、今年ほど春の花を見ていない年はありません。そして、今年ほど春の花が待ち遠しい年もありません。 いつもの年なら駆け抜ける春を追いかけて、あっちへ行き、こっちへ行きと焦りながら走り回っています。しかし今年は遠出を控えて、身近な木々や草花の動きを見ています。すると、今まで春は足が速すぎると考えていたのが、じつは思い込みであることに気付きました。あちこち追いかけるから、速いと感じる。追いかけず、身近な場所に腰を据えて見ていると、その歩みは案外速くもなかったのです。むしろ、待ち遠しいくらいにゆったりと進んでいました。 実際、今年は植物の動きが全体的に少し遅いようです。博物館の隣の林には、毎年たくさんのフデリンドウが咲きます。例年3月の末から咲き始め、4月に入ると遠目にも目立つようになり、中旬には数え切れないほどの花が咲き乱れます。しかし、今年は3月30日の時点でまだ1輪も咲いていません。やっとちらほらと、つぼみが伸びてきたところです。

地球が回りさえすれば、必ず明日が来るし、季節はめぐります。決して裏切ることのない自然の歩みを、身近に感じる幸せがあります。一方で、牙をむいた自然の凶暴なエネルギーを目の当たりにして震え上がり、とまどい、そして残されたたくさんの悲しみに呆然とする私たちの姿があります。 自然を相手にする仕事をしていながら、それを自然として冷静に扱う気構えはありません。ただ、身近なところに春が来ていることを見落とさないようにしよう、それを伝えようと考える毎日です。(生物担当 秋山幸也) |

|||||||||||

|

考古の窓/歴史の窓/民俗の窓/地質の窓/天文の窓/市史の窓/ボランティアの窓/番外編 |

|||||||||||