|

||||||||

|

�z�[���������ق̑��������ق̑��i�o�b�N�i���o�[�j�����j�̑� ���j�̑��i����24�N�x�j �@�@ �@�@ �@�@ |

|||||||

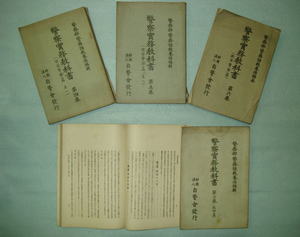

| �@ ����10���A��ݏZ�̕�����A�������A�_���{�[�����Q�ɂ����ς��̏��Зނ�_������^�тɁB��{�l�H���A�u�ꂳ���I���W�������g�������̂����ǁA�𗧂������Ȃ��̂�����Ύ����Ă����č\��Ȃ���B�v�Ƃ̂��ƁB�����Ŕ��̒��g�������ƒ��߂��Ƃ���A�������Ə��a�풆���̋��{�ނ�������ۂ��܂����B�S���`�F�b�N���A��Ԃ̈������̂��ʏ��i��y�{�j�������āg�𗧂������ȁh52�������Ă����������ƂƂȂ�܂����B���̒���������������u���ȏ��v�ɂ܂��b������͂����܂��B �P�ڂ́A�w�x�@�������ȏ��i�x�����x�����x���ۋ��{�W�ҁj�x�B���a8(1933)�N9������13(1938)�N3���܂łɔ��s���ꂽ�T��������܂����B�������i�ł��B�����́A�҂̕��N�i�吳9(1920)�N���E�Ëv��o�g�j�������N�x�@�����Ƃ��Čx����Y�x�@���ɋΖ����Ă������Ɏg��ꂽ���̂ł����B�����N�x�@�����Ƃ͂��܂莨�ɂȂ��݂̂Ȃ����t�ł����A��������30�N�ȏ���O�ɗ��s�����M���O����̎�l�������̂������̂Ƃ͈Ⴂ�A��O�ɂ�����Ƃ��đ��݂��������N�x�@�E���̂��Ƃ��w���܂��B���`�ɂ͎i�@�x�@�������������������������悤�ł����A�����͓��������ɏA����15�Έȏ�20�Ζ����̏��N�����̌Ăі��������̂ł��B���ہAY���ɔz�����ꂽ���N�̖������a15(1940)�N�x�����E���^�Ɂ����L(���x)���Ƃ��Č��o�����Ƃ��ł��A�ʂ̏��ނ���x�������N�x�@����P�����Ɛ��ł��������Ƃ�������܂����B

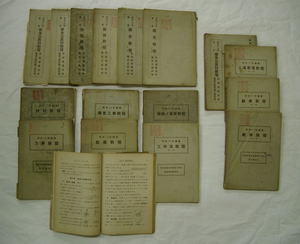

�����P�́A���̎ʐ^�̑��͗��R�������Z�\�җ{�����Ŏg��ꂽ�e��w�����x�B���a16(1941)�N11������17(1942)�N8���܂łɔ��s���ꂽ17�����c����Ă��܂����B�����16�N�҂���13���y��17�N�҂���4���ŁA�҂̏f�����{���H���ȑ�P�w�N(18����)�Ƒ�Q�w�N(19����)�̎��Ɏx�����ꂽ���̂ł��B�\���ɂ́A�u���͗��R�������Z�\�җ{�����v�̊p��Ɓu127�v�u388�v�̔ԍ�������Ă��܂��B�ԍ��́A���ꂼ��̊w�N�ł̐��k�ԍ��ł��������Ƃ��e�Ղɑz���ł��܂��B�܂��ʂ̏��ЂɎ����������e����ނ́A�����ɂ��������k�ɂ̑�6��14�����Ɋ�h���Ă������Ƃ��������܂����B�_�Ƃ̎��j�V���Z�Ɠ������Ëv��̒n�𗣂�A�����N���̒��Ԃƌ�����������w�͂��Ă������i��������ł��܂����B

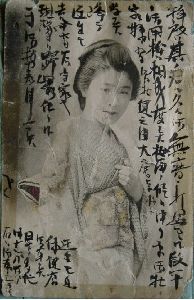

�b�x��B�R�Ⴂ�̌Z��́A���̌���ʁX�̓���������ł��B�Z�͉����ɂ��������ɏ]�R���A������͌x�@���ɂ͂Ȃ炸�Ëv��ʼnƋƂ̔_�Ƃ��p���A��͍H���������o�āA�I���͉��l�ʼnƋ�E�l�ɂȂ����Ƃ��������܂����B����̋M�d�Ȏ����Ƃ̏o��ɋy�сA���̏d�ꂵ������̋�C�̒��ő�l�ɂȂ�����O�̏��N�������z�����A�����ɑ������v���������l�����ɂ͂����܂���ł����B����ȋC�������悹�Ȃ���A�����N�̎�҂̐����������l�܂����{�̃z�R�������̂ł����B�i���j�S���F�y��i�D�j |

||||||||

�@

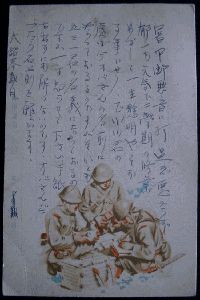

������̑c���́A�쑽���S�������̐��܂�ŁA����38�N6������7�����߂���ɁA�����̗A������ȔC���Ƃ����3�R��1�t�c��26�⏕�A������1������1�����ɓ������܂����B�R���X�ւ����̓��t���ŕ��ׂ��Ƃ���A�����̏o������A���܂ł̓������킩��܂����B�����́A���c�J���k��̐X�ގ�(����)�ɒ��Ԃ��A���̌�͕i��A�L���E�F�i(�ɗ\�ۏ�D)�A��A�A�S��(�R���n)�A��A(���g�ۏ�D)�A�����E�L���A�i��A���k��A�����q�o�R�ŋA���Ƃ����A��W�����̗��ꂪ�ǂ��܂����B�c���ꂽ�R���蒠�ɂ��]�R�������L����A��������Ă��܂����B�c���̕��e����14���̕ւ肩��͐g�̂̌��N��ʂ��ĔC�����ɉʂ��������Ƃ��ǂݎ��܂������A���I�푈���ނɂ����c�R�ԑ܂́w�ꕺ���x�ɕ\�����ꂽ�悤�ȔߎS���͎莆����ǂݎ��܂���ł����B

�������ĂQ�̐���̌R���X�ւ߂Ă݂�ƁA�������̋��ʓ_�������܂��B�܂��A�����Ƃ��M�ՁE�\������v���Ă��Ȃ��n�K�L���������Ƃ⍷�o�l�E���l�Ɍ뎚�����邱�Ƃ�����q��M���p�ɂɍs���Ă������Ƃ��f���܂��B �莆�̓��e�ł́A�{�l�̖�����m�点�Ȃ��牓���̋��̉Ɛl��e�ށE�m�l�̏�����₤���̂��������Ƃ���A������M���̖��͂������Ƃ��Ă��A���{���x�̉��ł͖���ȑ̍قƂ��邽�߂̂����ł��������Ƃ��z���ł��܂��B�f���TV�h���}�ŁA���m���炪���M���Ȃ߂Ȃ߂������Ɠ��n�Ɏ莆�������Ƃ����V�[������l��������̂ł����B�ߔN�A���{���o���X�֕��ʂ͂��邱�ƂŁA��n�̒m��ꂴ��R���s��������ɂ���Ƃ����a�V�Ȍ����Ⴊ�����܂��B�]���̕ւ�P���ɂ��A�g���j�����q����h�������B��Ă����Ȃ̂ł��B ���āA���ĂW���͓��I�푈�A����E���ɂƂ��ďd�v�Ȏ��G�ł����B��̑��ɂ��Ă͌����ɋy���A���I�푈�ł͑�1�����U����ɗz���(����37)�A�|�[�c�}�X�u�a��c(����38)������܂����B����A���̊���A�^�Ėҏ��̒��̒����ƂȂ�܂����B�������A�g�߂Ȓn��̎����ɂ��110�N�O�A70�N�O�ɒ������ꂽ�l�̓�����v����m�邱�Ƃ��ł����̂Ɠ����ɕ����Ȏ����߂����邱�Ƃ��ƂĂ����肪��������������ł��B�i���j�S���F�y��i�D�j ����ٕ�Փ�(�������傤�ق�������)�F���a17�N1������20�N8���܂ł̖���8���ɐ}��ꂽ�����̐펞�̐������^�� |

||||||||

| �@ �@���N�́A����s�Y������45�N�����s���Ō�̔N�ɕč����V���g���ɃT�N���̕c���Ă��傤�ǕS�N�ƂȂ�L�O���ׂ��N�ł���A���̒n�ō炫�ւ���ԂƂƂ��ɓ��Đe�P�̗ւ��傢�ɍL�������Ƃ̕�����܂����B�܂����̎����ɂȂ�ƁA���߂đ�2�E3�㓌���s������̔���̑��Ղ�ǂݒ��ׂ�@������܂����A����͐g�߂ňӊO�Ȉ������`���������Ǝv���܂��B

�@���Č����S���N�Ń^�C�����[�Ƃ͂����A�܂�����l�^�ƂȂ�܂����B���悢��J�Ƃ��������X�J�C�c���[�֍s�����O�ɂ��Ј�x�A�g�����̖Y��`���h�d�v�������E���{������������Ƃ����ɂȂ��Ă͂������ł��傤���B�i���j�S���F�y��i�D�j |

||||||||

|

�l�Â̑��^�����̑��^�n���̑��^�������̂̑��^�V���̑��^�s�j�̑��^�{�����e�B�A�̑� |

||||||||