家の仕事 家の仕事 |

|

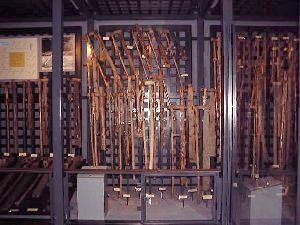

かつての相模原では、おおむね畑作や養蚕等を中心とした農業に基盤を置いて生活が営まれてきました。農業をはじめ、生活のさまざまな側面に用いられた多くの道具類は、今も農家の物置や納屋などに納められています。このような物置や納屋を覗くと実にさまざまなものが置かれていますが、よく見てみると、道具の収納の仕方にはその家の仕事の様子や歴史など、生活のあり方が反映されているのがわかります。<ある物置を中の道具とともにそのまま移築> |

地域と農具 地域と農具 |

|

農具は、同じように見えても使われる場所や家によって少しずつ形や使われている木の種類などが違っていることがあります。市域はもちろんのこと、周辺の地域で使われてきたものと比べてみるとその違いが一層はっきりしますが、こうした形や材料の違いなどは、地域の農具のあり方を考えていく上で欠かせない視点と言えます。<さまざまな種類の鍬や周辺地域を含めた多くのヘラグワ・クルリボウを展示> |

技術と農具 技術と農具

|

|

養蚕は蚕を種(卵)から育てて繭を作らせ、その繭や生糸を売るもので、農家にとって重要な収入源となっていました。相模原では江戸時代には既に養蚕が行われていたことを示す記録があり、その後も生糸の輸出が盛んであった時期を中心に盛んに各家で蚕が飼われていました。

蚕は餌とする桑の葉を食べて次第に大きくなっていきますが、蚕を飼う季節によって桑の葉の取り方が異なったりするほか、その成長に合わせてやらなくてはならないいくつかの作業があり、繭を作るまでにはさまざまな道具が用いられました。そして質の良い繭や糸を得るために、養蚕の技術や諸道具にはいくつかの改良や工夫が加えられてきました。<いくつかの蚕種や採桑の道具・さまざまな蚕の飼育道具などを展示> |