住民参加論

あるべき住民参加の姿について

(0)はじめに

まちづくりは、大きく分けると、何等かの問題が発生したときに、それを解決するために人々が行動するパターンと、恒久的にまちをどうしていくか考えるパターンの2つのパターンがあると考えられる。

そこで、それぞれのパターンを類型化し、あるべきまちづくりの姿について探ってみた。

(1)まちに何等かの問題が発生したとき

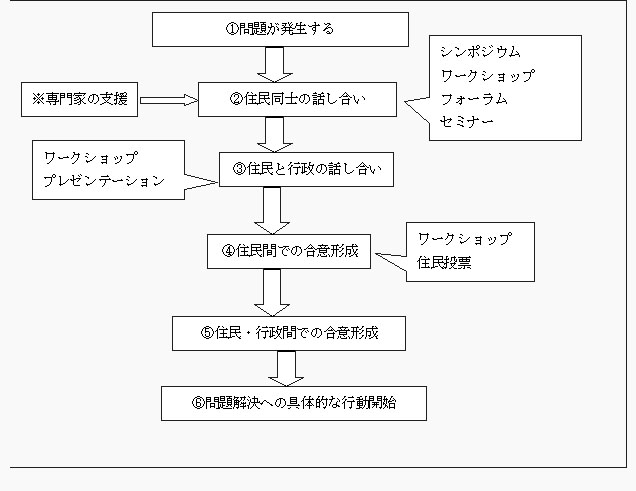

ここでは、問題が発生したときに、具体的な行動を起こすまでの、住民参加のあり方について触れてみたい。

① 問題の発生

最初に、問題が発生する。このとき、問題意識を持った人々が何等かの形でネットワーク化されるかグループ化されることによって、まちづくり運動が始まるきっかけとなる可能性が非常に高い。

② 住民同士の話し合い

問題意識を持った人々が集まって、その問題をいかにして解決していくのかについて話し合いが始まる。おそらくは手探りの状態からスタートするであろうが、ここで専門家の支援を仰ぐことによって、より効果的・効率的な話し合いを持つことが可能になる。また、この段階において、当初の問題意識を持った住民以外に対してもアピールして、少数の住民の問題から地域全体の問題へと、問題の扱いを大きくすることも考えなくてはならない。住民参加のまちづくりにおいて気を付けなくてはならないことの一つに、少数の住民が参加するまちづくりでは、地域全体の合意を取り付けにくい、ということであり、地域全体の合意が無いということは、まちづくり運動が失敗する可能性を非常に高めるということである。

そこで、地域全体にまちづくり運動を広げていく手法として、シンポジウム・ワークショップ・フォーラム・セミナーなどが考えられる。これらはまちづくりにおける住民参加を促進する方法として近年非常に多く用いられている手法であるが、いずれもやり方次第で非常に高い効果を生むと考えられている。

③ 住民と行政の話し合い。

住民間での考え方がある程度まとまってきた段階で、住民と行政との間に話し合いのチャンネルを開く必要がある。まちづくりにおける行政の役割に関しては、多くの意見があるが、基本的に行政が全く関わらない形での大がかりなまちづくりというのは困難を極めると考えるのが妥当である。

ここで注意しなければならないことは、行政と話し合う、その部署を住民側が選択しなければならないことである。たとえば、商業的な色合いの濃いまちづくりの話であれば、話し合いの相手は商工関係の部署ということになるであろうし、逆に道路拡張などの問題を含む場合には建築関係の部署と対話をする必要がある。この辺りの選択は専門家の助言を最大限に利用することが望ましいのではないだろうか。

話し合いが始まったならば、まずは互いの主張をぶつけ合って、そこから段階的に互いの考え方の摺り合わせを続けていくことが望ましい。ここでの話し合いを円滑に進める為の手法としては、ワークショップ・相互プレゼンテーションなどが考えられる。

④住民間での合意形成

住民と行政との話し合いがある程度まとまってきた段階で、住民間の合意形成を行う必要がある。住民と行政の話し合いに関係する全住民が参加して納得するまで話し合いを続けられるのならばそれが住民参加においては最も望ましいが、現実には大人数が関係する場合にはそのような手法は難しい。そこで、住民側の代表者と行政実務担当者の間で話し合いが行われるのが通常である。このような場合に、住民間での合意形成が必要であると考えられる。

住民間での合意形成のステップとしては、行政サイドとの話し合いを代表者が報告した後、最終的な態度決定に向けて、ワークショップを開き、その後に多数決で決めるという手法が考えられるが、自主住民投票という手法も一考の価値があると思われる。

⑤ 住民・行政間での合意形成

住民間で合意形成が行われた後に、住民と行政の間で最終的な合意形成が行われる必要がある。それは、まちづくり協定のようなスタイルであったり、条例のような拘束力を持ったものになる場合も考えられる。ここでの合意形成が難しい場合には、近年注目されてきているスタイルとして住民投票という方法がある。場合によっては住民投票条例制定の直接請求を首長・議会に提出するという方法や、選挙に住民運動から候補者を立てて議会運営に参画して自分たちの要求を行政に認めさせるという方法も有効であると思われる。

⑥ 問題解決への具体的な行動開始

住民と行政の間で合意形成がなされたならば、その合意に基づいて双方が問題解決に向けて具体的に行動を開始して、問題を解決するべく努力することが大事である。

※ 専門家…ここでいう専門家とは、まちづくり関係のコンサルタントや大学教員などの研究者を指す。場合によっては大学院生や大学生がこの役割を補助的に果たすことができると考えられる。

(2)長期的にまちをどうしていくか考える

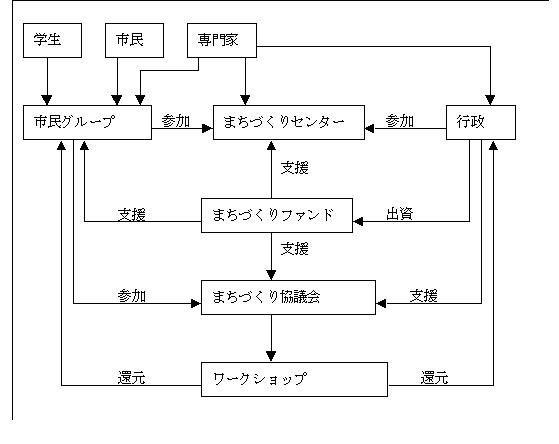

まちづくりを長期的に考えていくときに、最も大切なことは、住民の参加である。そこで、住民が参加しやすい形での、長期的なまちづくり運動のあり方について、考えてみたい。

① 市民グループ

まちづくり運動の主体であるべき市民グループは、市民・学生を中心に専門家の参加を仰ぎつつ活動をしていく事が通常のスタイルであると考える。長期的な活動において、最も問題となるのがスタッフの高齢化と活動資金の問題である。まず、スタッフの高齢化に対しては、常に新しいメンバーの参加を求めると共に、地域外であっても学生の参加を求めて行くことで解決することができると考えられる。また、資金についてであるが、任意団体であればメンバーの手弁当で、というのが通常である。これをNPOのような法人格を持たすことに成功すれば、行政からの資金的支援等も実現可能になる。この場合、行政からの直接的資金支援の他に、まちづくりファンドといったスタイルが近年注目を集めている。

② まちづくりセンター

まちづくりに関するあらゆる相談を受け付け、行政と市民グループの間に立って活動する組織としてまちづくりセンターが考えられる。まちづくりセンターのあり方は地域の事情によって変化するであろうが、行政主体であれ市民主体であれ、まちづくりに関して総合的に研究し・情報を集積する存在にならなければならないのではないだろうか。また、専門家の紹介などが行える存在になれば、市民グループからの信頼も高まると思われる。

③ まちづくり協議会

市民グループと行政とがまちづくりについて話し合うテーブルとしてまちづくり協議会を用意し、まちづくりに関して定期的に話し合いが行われるようにすれば、まちづくりへの住民の意見が反映されやすい状況を作れるのではないだろうか。また、このまちづくり協議会をベースにワークショップやフォーラム・セミナー・シンポジウムなどを開催して、多くの住民にまちづくりに関心を持ってもらう活動を行う必要もあると思われる。

④ まちづくりファンド

まちづくりに於いてよく問題になる活動資金の具体的対策として「まちづくりファンド」を挙げておく。これによって、まちづくりがより幅広いものになる可能性があるのではないだろうか。

参考文献:造景20・21号(建築資料社)

第2回ヨコハマ都市デザインフォーラム資料

Copyright(C)1999 Tomohiro Ogawa All Right Reserved

戻る